Menyoal Penerapan PPN 12 Persen, Mengapa Rakyat Kecil Selalu Jadi Korban Kebijakan Negara?

Negara pada hari ini lebih condong menjadi pelayan modal ketimbang pelayan rakyatnya sendiri.

Hery Prasetyo Laoli

Masyarakat Sipil Biasa

29 November 2024

BandungBergerak.id – Di tengah ramainya gambar berlatar biru bertuliskan “Menaikkan pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan”, kiranya menolak kenaikan PPN 12% adalah suatu keharusan yang harus dilakukan sebelum diberlakukan pada 1 Januari 2025 mendatang. Tentu kenaikan PPN dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, atau dalih penyesuaian dengan standar internasional yang menurut Kemenkeu sendiri rata-rata PPN di seluruh dunia sebesar 15% –termasuk negara-negara yang menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)– padahal Indonesia sendiri sudah menjadi negara dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN.

Pertanyaannya adalah apakah Indonesia ingin mempunyai tarif PPN dengan standar seperti negara yang tergabung OECD? Jika jawaban iya, negara-negara OECD seperti Swedia, Denmark, Islandia, Italia, Belanda, dan negara Eropa lainnya yang tergabung dalam OECD memang menerapkan tarif PPN di atas 20%. Dan tentu, timbal balik dari layanan publik yang diberikan negara-negara dengan tarif PPN tinggi yang tergabung di OECD sangatlah baik, dari mulai fasilitas kesehatan dan pendidikannya setimpal dengan pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

Bahkan, beberapa negara yang juga menjadi bagian dari OECD menerapkan tarif PPN di bawah kurang dari 15% seperti Jepang, Korea Selatan, Australia yang hanya menerapkan tarif PPN sebesar 10%,; atau Swiss yang hanya menerapkan tarif sebesar 8,1%; atau bahkan Kanada hanya menerapkan tarif PPN sebesar 5%. Lantas apakah negara-negara yang menerapkan tarif PPN di bawah 10% ini dikatakan buruk dalam pemberian layanan publik?

Indonesia sendiri berada diposisi kedua dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN setelah Filipina atau 2025 nanti jika tidak diubah kebijakan PPN 12% maka akan menyamai Filipina. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah pelayanan publik kita sudah memadai dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN saat ini?

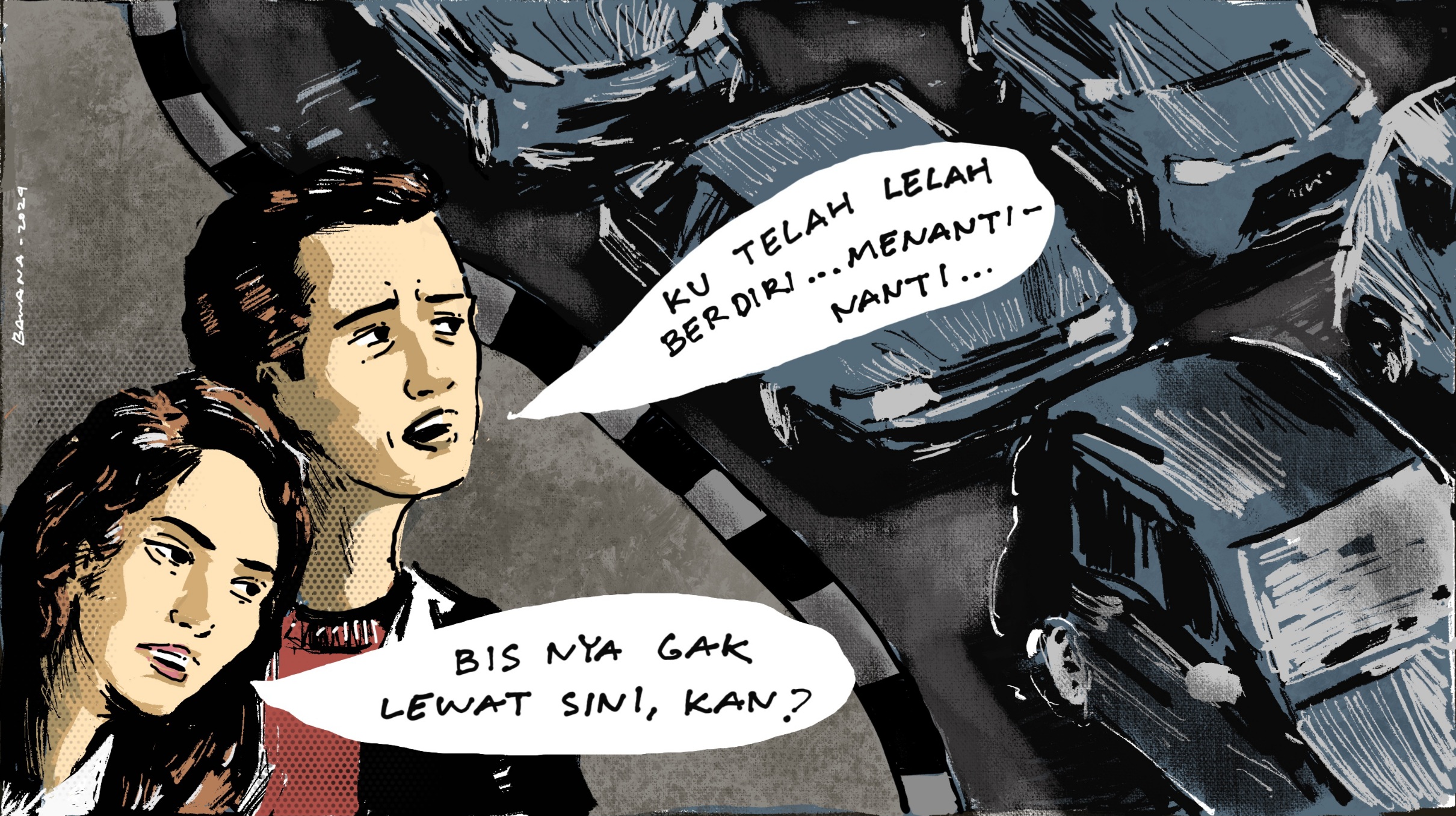

Ironisnya kita hidup dalam sebuah negara yang penuh dengan carut marut, di mana rakyat membayar pajak tinggi, namun tidak diimbangi dengan pelayanan publik yang memadai. Kita hanya membiayai tol-tol yang hanya bisa diakses oleh kendaraan mewah, sedangkan jalan-jalan masih berlubang di pedesaan. Kita hanya membiayai rumah sakit yang penuh sesak dan banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, dan bahkan kita hanya membiayai alat-alat militer dan sarana serta prasarana untuk para pejabat kita. Lalu bagaimana mungkin kita diminta lebih ketika hasilnya tidak bisa kita rasakan?

Seperti halnya rentenir yang selalu menyasar orang-orang yang sedang mengalami kesulitan atau keluarga berpendapatan rendah, negara ini tampaknya tidak jauh berbeda seperti rentenir. Pajak tinggi akan terus menghantui kehidupan rakyat miskin. Sementara itu, cerita mistis akan terus berlangsung di negara ini, di mana pejabat akan terus menggerogoti uang rakyatnya, layanan publik akan berjalan buruk seperti mestinya, bahkan kesejahteraan dan keadilan hanya akan menjadi mimpi panjang bagi kita.

Baca Juga: Apakah Pilkada Kita Terjebak dalam Populisme dan Bagaimana Keluar dari Jebakan tersebut?Ruang Hijau atau Ruang Bisnis, Siapa yang Diuntungkan dari Tata Ruang Kota Bandung?

Pajak yang Timpang Bagi Si Kaya dan Si Miskin

Ketika pemerintah menerapkan kebijakan kenaikan PPN 12% Januari nanti, lalu siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan ini? Bukankah justru dengan kenaikan pajak ini otomatis pajak konsumsi juga naik, mengingat pajak konsumsi merupakan bagian dari pajak pertambahan nilai, yang artinya hal ini akan lebih memperparah daya beli masyarakat terhadap konsumsi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Indonesia sendiri membelanjakan hampir seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Artinya, pendapatan mereka akan terpapar dampak dari kenaikan PPN.

Adapun pajak konsumsi ini sifatnya regresif, artinya persentase pendapatan yang dibayarkan dalam bentuk pajak lebih dibebankan kepada rakyat yang berpendapatan rendah. Contohnya, jika ada sebuah keluarga dengan pendapatan gaji per bulan itu Rp 3-4 juta dan pendapatan itu ia bagi untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, tagihan listrik, pulsa, atau internet yang semua dikenakan PPN, maka pendapatan bersih dari gajinya itu berapa per bulan?

Berbeda halnya dengan kelompok borjuis yang mungkin hanya menggunakan sebagian kecil pendapatannya untuk pajak konsumsi. Artinya, walaupun kenaikan PPN hanya sebesar 1% mungkin hal ini terasa kecil bagi kelompok borjuis, tetapi menjadi pukulan telak bagi kelompok yang berjuang memenuhi kebutuhan harian di tengah pendapatan mereka yang tidak seberapa.

Ketika pajak konsumsi ini membebani rakyat kecil, dampaknya bukan hanya soal pengeluaran harian masyarakat, melainkan akan melahirkan efek domino pada kesejahteraan jangka panjang. Daya beli masyarakat akan melemah dan akan memaksa banyak keluarga mengurangi pengeluaran konsumsi makanan bergizi, dan mungkin akan mengurangi pengeluaran pendidikan bagi anaknya bahkan kesehatan bagi dirinya beserta keluarganya. Akibatnya lagi dan lagi pemerintah tidak bisa memutuskan lingkaran kemiskinan yang semakin sulit untuk di putus.

Di satu sisi memang PPN menyumbang porsi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Pada 2023 misalnya, kontribusi PPN mencapai 40% dari total penerimaan pajak. Angka ini menunjukkan bahwa negara sangat bergantung pada pajak konsumsi untuk membiayai anggarannya. Namun, di sisi yang lain ketergantungan negara terhadap pajak ini tidak serta merta mencerminkan keadilan, karena di saat yang bersamaan rasio pajak (Tax Ratio) Indonesia tetap stagnan di angka 9-11% dari PDB, yang menjadi angka terendah di Asia Tenggara jika dibandingkan Singapura yang memiliki tax rasio 13%, Thailand 15%, dan Vietnam 19%.

Rendahnya rasio pajak di Indonesia bukan karena kurangnya kesadaran masyarakat kecil untuk membayar pajak, namun karena Indonesia sendiri terlalu bergantung pada PPN dan gagal mengejar potensi PPh dari kelompok borjuis dan korporasi besar. Alih-alih meningkatkan tarif PPh untuk individu dan perusahaan dengan penghasilan tinggi, Indonesia justru menurunkan tarif PPh dari 25% menjadi 22% sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku sejak 2022.

Dan isu terbaru bahwa Presiden Prabowo akan menurunkan tarif PPh menjadi 20% untung mengundang investor. Padahal kita sudah sering kehilangan potensi pajak setiap tahunnya dari transfer pricing dan tax haven yang dilakukan kaum borjuis dan korporasi besar. Sedangkan rakyat kecil tidak bisa menghindar dari pajak. Kita akan terus membayar PPN setiap kali membeli kebutuhan pokok, kita akan terus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meskipun tinggal di rumah yang kecil dan sederhana, dan kita akan terus membayar pajak kendaraan kita yang digunakan hanya untuk mencari pendapatan yang tidak seberapa.

Hal ini terkesan bahwa ada ambiguitas politik yang mana ada manifestasi nyata dari ekstraksi ekonomi, atau dalam arti sederhana bahwa negara hari ini lebih condong menjadi pelayan modal ketimbang pelayan rakyatnya sendiri. memang kita tahu sendiri pemerintahan hari ini baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif notabene berlatar belakang pengusaha atau mempunyai usaha.

Negara Bukan Pelayan Rakyat

Kenaikan PPN tidak dapat dipisahkan dari konteks lain seperti defisit negara dan beban utang negara. Penambahan beberapa kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih jelas menambah beban anggaran negara. Tentunya setiap kementerian membutuhkan anggaran mulai dari biaya operasional, fasilitas, sampai gaji dan tunjangan bagi menteri dan pegawainya. Semua ini tentu harus dibiayai oleh anggaran negara, dan tidak ada pilihan lain selain memanfaatkan pajak rakyat yang pada akhirnya menyasar kepada rakyat kecil.

Selain itu, dalam RAPBN 2025 pun Indonesia menargetkan defisit fiskal sebesar 2,53% mengingat kita memiliki beban pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp 800,33 triliun yang perlu dibayarkan tahun depan. Sehingga, kenaikan PPN adalah upaya negara untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki cukup pendapatan untuk membayar utang dan mempertahankan kepercayaan investor asing. Mengingat dalam kunjungannya ke beberapa negara seperti China, AS, Peru, Brasil, dan yang terbaru Inggris, Prabowo telah membawa komitmen investasi senilai US$ 18,5 miliar dari total kunjungannya.

Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang menikmati hasil dari investasi tersebut? Hasil dari investasi asing sering kali hanya berpihak pada sektor non-produktif, seperti proyek infrastruktur yang lebih menguntungkan kelas ekonomi atas dan investor asing saja, seperti misalnya proyek kereta cepat, proyek jalan tol, bandara, dan proyek IKN yang telah menghabiskan anggaran yang begitu besar.

Padahal, ada jutaan penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan di bawah standar hidup layak, di beberapa desa pun masih ada yang kekurangan akses air bersih dan layanan pendidikan serta kesehatan yang belum memadai. Peningkatan PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022 pun tidak dialokasikan dengan baik untuk memperbaiki layanan publik, kualitas pendidikan, dan kesehatan yang masih buruk. Layanan infrastruktur di beberapa tempat masih jauh dari kata memadai, masalah lingkungan yang malah makin meningkat, program kesejahteraan sosial yang belum tepat sasaran, dan masih banyak lagi. Namun, kini negara masih memaksakan untuk menaikkan PPN 12%? Maka, menaikkan pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan.

*Kawan-kawan dapat membaca artikel-artikel menarik lainnya bertema politik