Ingatan Masa Kecil 1965-1970 (2): Sehari Menjelang Puasa

Dengan sembilu inilah anak-anak nyisit, mengerat sisa daging yang masih menempel di kulit kerbau tanpa mengiris kulitnya.

T. Bachtiar

Geografiwan Indonesia, anggota Kelompok Riset Cekungan Bandung dan IAGI Jabar Banten (Ig: @tbachtiargeo)

12 April 2021

BandungBergerak.id - Di tanah Pak Patih yang luas, persis di depan rumah Abah dan Ema, mulai sering terlihat angin yang berputar, menerbangkan debu dan dedaunan kering. Angin masih sering berubah arah, kadang bertiup dari barat, kadang dari arah tenggara. Anak-anak mulai menerbangkan layangan, tapi belum banyak jumlahnya. Layangan orang dewasa yang berukuran besar belum menghiasi angkasa.

Angin masih sering berubah arah, namun embusannya sudah terasa dingin. Apalagi pada malam hari, angin tenggara ini membuat anak-anak yang tidur di masjid yang dibangun di atas kolam semakin morongkol, semakin menggulungkan badannya di dalam sarung seperti trenggiling yang melingkar.

Kampung kami, Kaum Kaler di Pameungpeuk, Garut, jaraknya hanya 2,5 km dari Samudra Hindia, dengan kawasan yang datar. Pada siang hari, ketika matahari berada di atas ubun-ubun, udaranya sangat menyengat. Anak-anak berhenti bermain tanpa dilarang, lalu duduk-duduk di pos ronda depan rumah Mok Maah, atau tiduran di masjid ajengan Idim, sambil menunggu hari lebih teduh.

Tak ada yang berani berenang tengah hari, apalagi di Leuwi Kuning. Di sana, katanya ada jurig Janggotcarang pada waktu zuhur. Anak-anak yang berani mandi tengah hari, biasanya langsung sakit, dan malamnya bermimpi bertemu Janggotcarang.

Dari masjid-masjid sudah terdengar suara dulag, bedug, dan kentongan yang dipukul berirama. Dulag itu pesan yang disampaikan melalui bunyi dengan iramanya yang khas dan keras: dag... dulugdug dag... dulugdug dag. Angin yang dingin meniupkan pesan suara itu ke berbagai kampung, mengabarkan bahwa besok sudah masuk bulan puasa.

Pagi hari, ibu-ibu membakar merang padi. Airnya disaring dengan aseupan, kukusan, untuk keramas. Ada juga yang mengambil tanah liat warna krem dari pinggir sungai sebagai pembersih rambut.

Begitu pun anak-anak ramai menuju Leuwi Kuning di aliran Cipalebuh, sambil bercerita, merencanakan besok akan ngabeubeurang, main dari pagi sampai siang, dan ngabuburit, bermain petang hari menunggu waktu berbuka. Mandi keramas, seperti yang kami lakukan kalau sedang bermain air di sana, seperti sudah ribuan kali kami lakukan. Tapi mandi beramai-ramai menjelang puasa, suasananya terasa istimewa.

Baca Juga: Ingatan Masa Kecil 1965-1970 (1): Perang Lumpur dan Terjun Bebas seperti PGT

Di kampung kami, umumnya warga belum mempunyai jamban atau sumur sendiri. Kecuali beberapa orang saja, itu pun hanya belasan orang. Kalau pun mempunyai sumur yang dibangun di lahannya, beberapa orang memilih tempat yang mudah dijangkau oleh tetangga atau siapa saja yang akan ikut memanfaatkannya untuk mengambil air atau menumpang mandi.

Untuk mandi, kami pergi ke sungai, persis di belakang rumah, atau ke Ci Palebuh yang berjarak 50 meter. Bisa juga ke pancuran di atas kolam yang banyak tersebar dekat rumah. Ada dua jamban yang besar, dengan 5-6 pancuran sebesar tiang listrik, yang menjadi pemandian umum untuk warga sekitarnya. Di sanalah mereka mandi dan mencuci setiap pagi dan petang.

Sehari menjelang puasa, Mang Deded, bandar hasil bumi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Abah dan Ema, sudah biasa memotong munding, kerbau yang gemuk dan besar. Dagingnya dijual, dijajakan di teras rumahnya. Masyarakat yang penuh kegembiraan menyambut bulan puasa ingin menghidangkan makanan yang istimewa untuk keluarganya di hari yang istimewa.

Di teras rumah Mang Deded sudah ada kayu yang menyerupai tiang gawang sepak bola, tapi ukurannya lebih sempit. Empat paha dan daging lainnya digantungkan, dikaitkan dengan besi sebesar telunjuk berbentuk huruf S yang panjang. Lengkungan S bagian atas dikaitkan ke palang kayu, sementara lengkungan S bagian bawah dengan ujung sangat tajam ditusukkan ke ujung daging sehingga daging-daging itu menggantung. Sebelum zuhur, biasanya daging itu sudah terjual habis.

Satai dan Bistik

Di pinggir rumah mang Deded, mang Sahman dan kawan-kawan yang membantu pemotongan kerbau dengan menggodok jeroan dan usus yang sudah dibersihkan kotorannya, sebelum usus itu dijual. Hawu, tungkunya, dibuat dari bata merah yang dibentuk segi delapan dengan rongga-rongga di antara batanya, sehingga angin dapat dengan leluasa bertiup.

Sambil menunggui rebusan ususnya matang, mereka membuat satai berukuran besar. Bambu sebesar kelingking sepanjang dua jengkal orang dewasa menjadi tusukan satai yang satu keratnya sebesar jambu batu. Satiap tusuk ada empat kerat. Diolesi bumbu berupa garam kasar, lalu dipanggang. Wangi lemak yang terbakar, memenuhi ruangan rumah kami yang dindingnya dari bambu.

Kalau pun tidak setiap hari, ikan asin, ikan laut, dan ikan dari kolam, sudah biasa menjadi rencang sangu, lauk pauk saat makan. Tapi di pasar tidak ada yang menjual daging setiap hari. Jadi, makan daging kerbau itu menjadi sangat langka. Boleh dibilang setahun hanya dua kali makan daging kerbau. Pertama, pada awal puasa. Kedua, pada saat lebaran.

Apa, mantri hewan di Kawedanaan Pameungpeuk, Garut, yang akan memotong kerbau. Dia sahabat Abah yang menjadi saudara. Apa mempunyai kewenangan penuh untuk menyatakan apakah bagian dari kerbau layak dimakan atau tidak. Keputusan Apa tidak bisa diganggu gugat. Pernah terjadi, ada bagian dari kerbau yang dinyatakan tidak layak makan, karena berpenyakit, maka bagian itu harus dikubur.

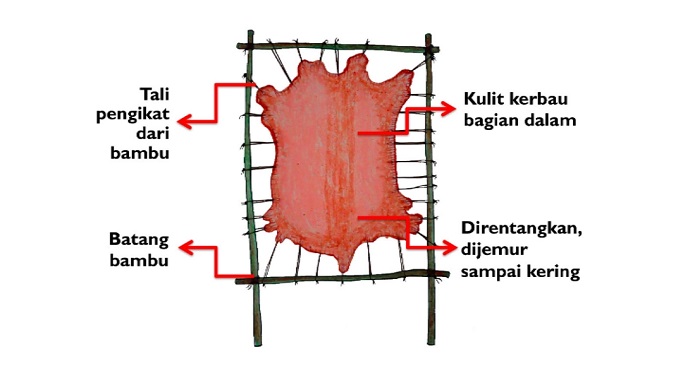

Yang menggembirakan bagi anak-anak kalau mang Deded memotong kerbau, adalah pada saat kulit kerbau sudah terlepas dari dagingnya. Kulit itu dibentangkan di batang bambu yang dibentuk segi empat berukuran besar, yang cukup untuk merentangkan kulit dengan kencang, lalu dijemur sampai kering sebelum kulitnya dijual atau disumbangkan ke masjid untuk dijadikan kulit bedug.

Anak-anak meminjam golok kepada Mang Sahman untuk mengelupas sedikit hinis atau sembilu, kulit buluh seukuran teluntuk yang sangat tajam. Dengan sembilu inilah anak-anak nyisit, mengerat sisa daging yang masih menempel di kulit kerbau tanpa mengiris kulitnya. Bila sudah tak ada lagi daging yang menempel di kulit itu, anak-anak segera pulang sambil membawa mangkok daging.

Di rumah, Ema akan menggoreng daging itu dengan bumbu asam manis. Dagingnya agak liat, alot, tidak mudah putus kalau dikunyah. Karena sayang kalau dikeluarkan lagi dari mulut, dan langka makan daging, keratan daging yang masih utuh itu ditelan saja.

Di ketel besar, Ema sedang memasak daging bagian lamusir. Api dari kayu bakar memanaskannya. Aroma rempah tercium wangi memenuhi udara dapur. Daging sapi dibuat bistik. Begitu kebiasaan Ema menjelang puasa. Sudah terbayang, makan sahur dengan bistik daging kerbau sebagai lauknya.