RESENSI BUKU: Saman, Kali ini Pertaruhan Milik Kita!

Saman lahir bersamaan dengan masa reformasi. Cetakan pertamanya April 1998, sebulan menjelang keruntuhan masa Orde Baru yang dipimpin Suharto.

Penulis Virliya Putricantika26 Oktober 2025

BandungBergerak - Tulisan resensi ini bersifat triggering. Saman, salah satu masterpiece Ayu Utami yang disajikan dengan apik. Kisah fiksi yang terasa begitu nyata. Meski dimulai dengan latar belakang New York, tapi sedikit demi sedikit pembaca diajak berkelana lewat kalimat-kalimat di buku ini. Saya membaca hadiah ulang tahun ini hanya dalam satu kali perjalan dari timur ke barat.

Mungkin di awal cerita pembaca akan dibuat gemas di mana letak kisah tokoh utama, tapi percayalah penantian beberapa lembar itu sangat layak untuk dinikmati di awal. Pada adegan di Laut Cina Selatan, ada pertemuan Laila dengan Sihar yang berlanjut pada upaya penegakan hukum untuk seorang karyawan yang mati karena kecelakaan kerja.

Meskipun cerita ini hanya fiksi belaka, tapi rasanya sangat relevan dengan situasi pekerjaan di Indonesia, bahkan sampai hari ini. Sebut saja kejadian berulang yang merenggut nyawa di IMIP Morowali, tapi tidak ada satupun pejabat perusahaan itu yang diberi hukuman yang layak.

Karena situasi itu juga akhirnya Sihar bertemu Saman, nama baru yang dipilihnya setelah serangkaian peristiwa dialami di jalan hidupnya. Satu per empat abad lebih ia lewati sambil memenuhi panggilan pelayanan pastoral di Pulau Jawa sebelum akhirnya kembali ke Perabumulih, Sumatera Selatan, tempat ia kehilangan ketiga adiknya.

Saman melakukan sebaik-baiknya pelayanan pada masyarakat di sana, sesekali ia menengok rumah masa kecilnya. Karena jarak paroki ke rumahnya mencapai 30 kilometer. Tahun itu, 1984, masih menjadi masa adaptasi baginya.

Ia masih dikenal dengan nama Wisanggeni saat bertemu Upi, perempuan muda dengan keterbelakangan mental. Baginya kondisi spesial perempuan ini bukan menjadi hal penghalang untuknya memberikan pelayanan. Meskipun banyak masyarakat di sana lebih memilih mengacuhkan Upi, tapi ia tidak mau melakukan itu.

Wisanggeni bersama Rogam, kawan barunya, mengantar Upi ke Lubukrantau. Sesampainya di sana, laki-laki yang sedang bertugas sebagai pastor itu melihat kenyataan kehidupan remaja perempuan yang ia tolongnya itu. Upi dibawa oleh Ansor dan Nasri, kakaknya, ke bangunan yang lebih mirip gudang. Tanpa ragu ia menegur perlakuan kakak Upi, tapi Mak Argani, ibunya Upi, menjelaskan dengan nada lemah.

“Pak, kami bukan tak sayang padanya. Kami tak tahu cara lain,” ucap wanita empat puluhan itu sambil menatap putri bungsunya yang dikerangkeng oleh kedua abangnya.

Cerita Wisanggeni saat menjadi pastor tidak dapat disederhanakan begitu saja. Ada panggilan yang ingin dipenuhi di Lubukrantau. Membuat penjara Upi yang lebih layak, juga membantu perkebunan karet di sana. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan hari ini, konflik agraria terjadi di sana. Keberpihakan pemerintahan jelas tertuju pada pengusaha yang ingin mengambil lahan untuk menanam sawit.

Saya termenung ketika membacanya, lagi-lagi bertanya dalam diri, bagaimana bisa cerita ini dikisahkan begitu jelas di novel ini? Apakah Ayu Utami pernah merasa takut karena menyinggung fakta yang bersinggungan dengan diktator Orde Baru?

Bukan hal aneh jumlah kekayaan keluarga Cendana tersebar di seluruh Indonesia yang 32 tahun berkuasa. Kalimat-kalimat yang menjelaskan konflik agraria pada novel yang dipublikasi 27 tahun lalu ini masih terlalu relevan dengan situasi hari ini. Tidak ada perubahan.

Teror itu mulai datang, salah satunya dilakukan pada mesin kincir yang berfungsi mengaliri listrik di wilayah transmigran Sei Kumbang itu. Wisanggeni mulai mengingat wajah empat laki-laki yang datang saat menara ini dibangun.

“Petugas ya petugas. Tidak usah dari mana-mana,” jawab satu dari keempat orang yang akhirnya ia kenang sebagai babi hutan: bengis dan rakus.

Sesuatu Terjadi pada Upi

“Pembicaraan seks, cinta, politik dan agama serta perasaan-perasaan yang saling bertaut antartokoh digambarkan tanpa rigiditas,” tanggapan Leila S. Chudori untuk Saman.

Selain menjelaskan persoalan politik dan kekuasaan yang dijelaskan dengan leluasa, Ayu Utami juga menceritakan seks yang sampai hari ini dipandang tabu untuk diobrolkan. Leila menyebut Saman berhasil menyentuh emosi. Novel ini kemudian menerima penghargaan Prince Claus Award 2000. Saya sebagai pembaca amatir sepakat dengan itu.

Teror yang datang ke Lubukrantau rupanya langsung menyerang Upi, saat Wisanggeni sedang kembali ke Paroki. Upi diperkosa, seolah kondisinya yang saat itu berusia 21 tahun menjadi hal yang sah dilakukan, karena ia perempuan. Kekerasan seksual di satu wilayah tentu mempengaruhi situasi emosi warga lainnya, khususnya warga perempuan.

Terlihat begitu jelas di masa itu seperti apa mereka memperlakukan perempuan. Mereka yang dikenal babi oleh Wisanggeni begitu bangga menyatakan dirinya sebagai petugas, tapi sebenarnya hanya kacung-kacung perusahaan yang ingin mendapatkan lahan dengan cara ilegal yang jauh lebih mudah. Mirisnya hal itu diizinkan pemerintah dengan sengaja. Cerita fiksi ini menguras emosi. Mempertanyakan bagaimana bisa orang-orang ini dibutakan dan nirempati demi ladang bisnis.

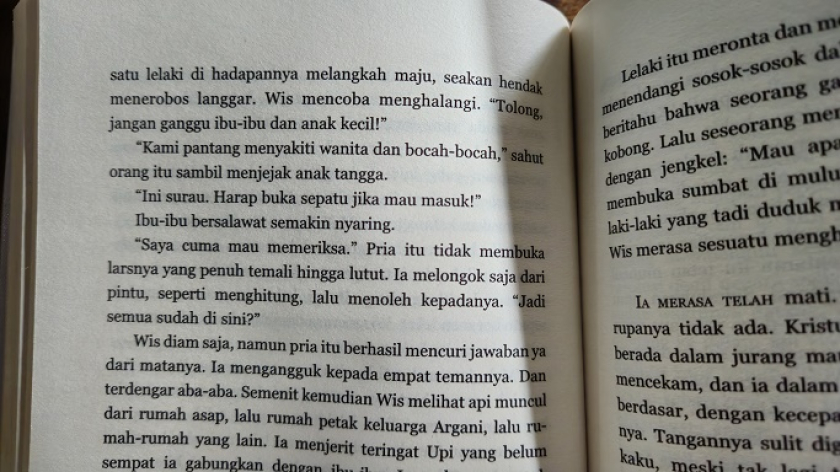

Kekerasan yang dialami warga Lubukrantau tidak berhenti di situ. Suatu malam, ketika warga berkumpul di surau untuk membicarakan apa yang harus dilakukan, semua mata warga tertuju pada lelaki yang tidak mereka ketahui bahwa ia adalah seorang pastor. Ia hanya berkata akan mendukung apa pun keputusan warga. Dalam pikirannya ia berkata “Sebab pertaruhan ini bukan pertaruhanku”. Dari luar sayup-sayup terdengar teriakan.

“Anson! Istrimu!”, “Istrimu.”

Istri Anson yang sedang berada di rumah menjadi korban pemerkosaan. Satu pelaku tertangkap dan satu lagi kabur dalam gelapnya malam. Warga laki-laki segera keluar mengejar pelaku, sebagian diminta berjaga. Wisanggeni mengecek keadaan Upi di penjara barunya, tapi ia tidak tahu jika itu akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan perempuan yang ia temui enam tahun lalu.

Di tengah malam suara bising mobil itu terdengar dari surau. Tanpa perlu dijelaskan, arogansi dari laki-laki bersepatu lars yang turun dari mobil-mobil sangat bisa dirasakan pembaca. Perkataan mereka tidak dapat dipercaya.

“Kami pantang menyakiti wanita dan bocah-bocah,” tapi itu hanyalah omong kosong. Karena Upi tewas terbakar, setelah instruksi turun dari para pria arogan ini.

Wisanggeni yang ingin menolong ditahan oleh dua laki-laki kekar. Badannya yang kurus tidak bisa melawan saat ia tersungkur ke tanah, tangannya diborgol dan matanya ditutup kain hitam. Ia dibawa pergi dari Lubukrantau, disambut kekerasan yang menantinya di penjara.

Baca Juga: RESENSI BUKU: Menjadi Orang Normal dalam Novel Si Bengkok Karya Ichikawa Saou

RESENSI BUKU: Persahabatan Johnny, Lizziebeth, dan si Kucing Kaspar di Era Titanic

Pelayanan Sosial

Setelah peristiwa itu dan pertemuannya kembali dengan Anson saat upaya pembebasannya, Wisanggeni tidak pernah terpikir olehnya untuk mengganti namanya. Namun, untuk kedamaian paroki dan dirinya kelak, ia akhirnya memiliki identitas baru, Saman.

Ia masih menjadi orang yang dicari pemerintah karena kemampuannya mengorganisir warga. Bahkan namanya yang hanya dua suku kata itu saja menurut beberapa orang sangat terlihat jelas ke-kiri-annya. Begitu kira-kira yang disampaikan ayah Yasmin yang bekerja di Jakarta. Yasmin, perempuan yang bertemu Saman di masa SMP, membantu keberangkatannya pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pelayanan sosial yang menjadi pilihannya.

Cerita Saman tentu tidak berakhir di situ, tapi dari karya ini banyak hal yang bisa diambil. Kemampuan mengorganisir masyarakat sangat ditakuti pemerintah. Seperti yang terjadi di Pati dan Bone beberapa waktu lalu. Obrolan perlawanan tidak memerlukan fasilitas mewah seperti yang digunakan DPR RI yang perbulannya mendapat keuntungan puluhan juta jika dihitung dengan matematika sederhana.

Perlawanan-perlawanan hari ini tidak dimulai dengan yang besar. Memangnya Fadli Zon saat turun aksi di tahun 1998 untuk menumbangkan Suharto hanya turun aksi satu kali lalu terjadi ledakan? Fadli Zon tidak begitu istimewa juga sebenarnya saat itu. Apa lagi hari ini.

Letupan-letupan kecil ini boleh saja berawal dari gelas kopi kemasan sachet, tapi yang mereka lupa ada 284 juta warga Indonesia. Jika dengan kemarahan kita melakukan “pelayanan sosial” yang dapat dilakukan sekarang, lakukanlah. Karena pertaruhan ini milik kita.

Informasi Buku

Judul: Saman

Penulis: Ayu Utami

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia

Cetakan: Cetakan ke-40

Tebal: 216 halaman.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB