Anomali Perempuan Indonesia: Dari Door Duisternis Tot Licht, Buiten Het Gareel, hingga School Revolution

Para perempuan Indonesia ini membentuk dunianya dengan cara tidak normal. Benang merahnya: membaca lalu menuangkannya ke dalam kehidupan.

Anton Solihin

Penikmat sepak bola dan Persib, mengelola Perpustakaan Batu Api di Jatinangor

11 Desember 2025

BandungBergerak – Tidakkah mengherankan bahwa rupanya banyak orang hebat Indonesia tidak sekolah tinggi? Kita bisa menyebut nama-nama Buya Hamka, Rosihan Anwar, Ali Audah, dan Pramoedya Ananta Toer. Terkait itu, manakala negeri ini sekarang riuh dengan cara yang memalukan soal ijazah palsu, Ajip Rosidi bahkan pernah menulis memoar dengan judul provokatif: Hidup Tanpa Ijazah!

Pada buku-buku sejarah sekolah, kita dikenalkan pada nama-nama Malahayati, Tjoet Nja’ Dhien, Maria Walanda Maramis, Lasminingrat, atau Dewi Sartika. Di masa berikutnya kita mengenal Dewi Dja, penari tradisional yang melanglangbuana keliling dunia, dan juara badminton pertama Olympiade, Susi Susanti. Deretan nama bisa kita perpanjang meski lebih terasa ironis karena setelah 60 tahun merdeka kita jarang mendengar ada jenius perempuan dalam sains, katakanlah, seperti pemenang Nobel Marie Currie yang menemukan radium di awal abad ke-20.

Lalu, apa maksudnya “perempuan dengan watak anomali”?

Kartini dan Kumpulan Suratnya

Anomali perempuan Indonesia–judul tulisan ini–bisa dilihat dari tiga sosok perempuan dari zaman yang berbeda dalam rentang lebih dari satu abad. Para perempuan ini boleh jadi memberikan perspektif lain yang gamblang dan terang benderang mengenai bagaimana perempuan Indonesia membentuk dunianya dengan cara menyimpang dari yang biasa. Mereka memilih cara yang katakanlah “tidak normal” karena, mengutip Jodie Foster dalam peran yang sulit dilupakan sebagai pelacur cilik dalam Taxi Driver (1976): “Normal bukanlah cita-cita yang mesti digapai, melainkan justru dijauhi.”

Perempuan pertama yang harus disebut tentu saja Kartini. Pusaran utama wacana yang banyak dikemukakan dalam kumpulan surat-surat “Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran” yang terkenal tetapi tidak banyak dibaca itu–kecuali dirayakan dengan cosplay menggunakan kebaya dan konde, lomba putri luwes, atau pawai berbusana daerah–tidak lain tidak bukan: pendidikan.

Meski Kartini dirayakan lewat kata-kata berbunga “pelopor feminisme” atau “pelopor pendidikan perempuan”, nyatanya banyak pemikiran Kartini tidak diapresiasi dengan cara yang bermakna. Ia selalu dan selalu mengatakan agar orang memanggilnya dengan nama saja tanpa embel-embel gelar ningrat yang ia warisi dari sistem feodal yang telah menghambat kemajuan bangsanya. Itu sebabnya buku sejarah karya Pramoedya Ananta Toer yang hebat itu diberi judul Panggil Aku Kartini Saja.

Nyatanya feodalisme tetap saja merupakan fenomena massif di negeri ini. Kita ambil contoh: rakus akan ‘gelar di dunia pendidikan’ yang bisa diperoleh dengan segala macam cara.

Anomali Kartini ada di sini. Ia hanya mendapatkan pendidikan resmi sampai jenjang dasar Europeesche Legere School (ELS), kemudian dipingit mulai usia 12,5 tahun. Namun Kartini kemudian mendirikan sekolah.

Ada ironi lainnya. Dalam jajak pendapat yang dilakukan Harian Kompas pada awal 2000-an, ditemukan kenyataan bahwa sebagian besar responden belum pernah membaca buku kumpulan surat Kartini itu (yang belakangan diketahui rupanya buku itu cuma sebagian saja dari surat-surat yang pernah ditulisnya). Hampir separuh responden bahkan menyatakan tidak pernah melihat wujud buku itu. Lalu, apa yang dirayakan?

Suwarsih Djojopuspito dan Roman Radikalnya

Sebagaimana Kartini terinspirasi Max Havelaar–roman antikolonial global pertama yang inspiratif, Suwarsih Djojopuspito (1912-1977) juga diinspirasi oleh Kartini. Tahun 1912 adalah masa saat Rohanna Koeddoes menerbitkan koran perempuan pertama, Soenting Melajoe. Tahun 1912 juga adalah empat tahun setelah (apa yang disebut) Tahun Kebangkitan Nasional serta satu tahun setelah terbitnya Door Duisternis tot Licht–kumpulan surat-surat yang membuat nama Kartini harum di seluruh pelosok dunia.

Kebetulan Suwarsih mengenyam pendidikan di Sekolah Kartini (sekolah yang sebelumnya digagas Kartini) di Bogor, lalu melanjutkan ke MULO dan Europesche Kweekschool (sekolah guru) di Surabaya. Barangkali itu sebabnya Suwarsih fasih berbahasa Belanda.

Suwarsih selalu haus membaca buku. Dia tumbuh dalam tradisi bacaan fisik, yang saat ini disebut analog: majalah, koran, dan buku. Zaman di mana Suwarsih hidup dengan sebagian jejak tapaknya masih melingkupi hidup kita hari ini, adalah suatu peradaban yang dibentuk oleh literasi.

Nama Suwarsih unik karena dia masuk peta Sastra Indonesia justru setelah tahun 1950-an saat menerbitkan Tudjuh Tjerita Pendek (1951), Empat Serangkai (1954), novel berbahasa Sunda Marjanah (1959) dan Hati Wanita (1963), serta sejumlah cerita pendek di Majalah Konfrontasi. Bila karya-karya tadi yang dijadikan acuan, sepertinya tidak ada yang terlalu istimewa dengan Suwarsih.

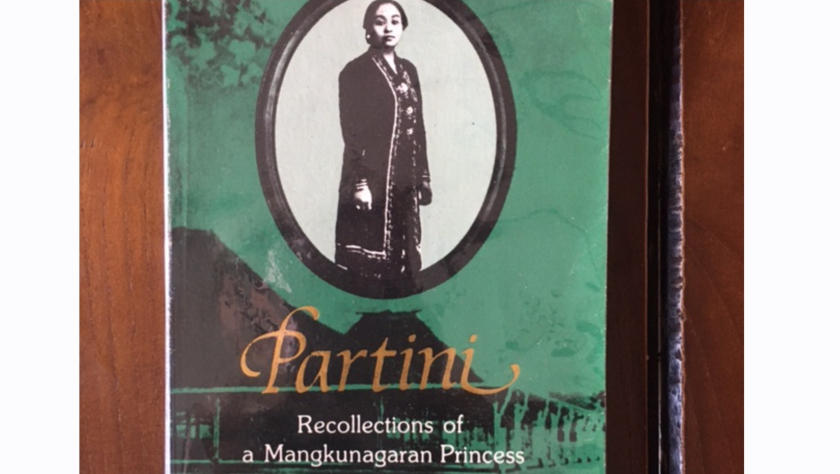

Suwarsih menjadi anomali justru karena pandangan jauh ke depan dalam roman yang ditulisnya Buiten Het Gareel (arti harafiahnya: di luar kekangan) yang edisi Bahasa Indonesia-nya dijuduli Manusia Bebas (1940), serta Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW (ditulis tahun 1951 dan diterbitkan tahun 1956). Sejauh yang diketahui, hanya ada dua novel berbahasa Belanda yang diterbitkan oleh orang Indonesia. Satu yang lain adalah karya Arti Purbani (B. R. A. Partini Jayadiningrat), putri Keraton Mangkunegara di Solo, Widijawati yang ditulis pada tahun 1930-an dan diterbitkan pada 1949.

Buku Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW memberi kita gambaran yang tidak biasa karena dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, inilah rupanya satu-satunya riwayat Nabi Muhammad yang ditulis oleh seorang perempuan dalam Bahasa Indonesia hingga saat ini. Belakangan muncul juga biografi sejenis yang ditulis beberapa penulis perempuan Barat dan sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia: Lesley Hazelton, Annemarie Schimmel, dan Karen Armstrong. Namun perlu diingat, karya Suwarsih tetaplah sang pemula.

Bersama suaminya–Sugondo Djojopuspito, ketua Kongres Pemuda Indonesia yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928–dan sejumlah rekan lainnya, Suwarsih mendirikan sekolah partikelir Perguruan Kebangsaan yang kerap disebut Wilde Scholen (secara harafiah berarti sekolah liar). Sekolah yang berjalan tanpa bantuan keuangan pemerintah Belanda ini menampung anak-anak dan mendidik mereka dalam semangat nasionalis. Menjadi guru di sekolah ini, sikap radikal Suwarsih semakin terlihat. Dalam sebuah artikel yang ditulisnya di majalah Indonesia progresif Kritiek en opbouw, dia menuntut pemerintah kolonial membebaskan sejumlah tokoh kaum pergerakan yang sedang diasingkan di luar Jawa.

Kisah para guru di sekolah partikelir tersebut, yang merupakan sekumpulan kaum nasionalis, adalah permulaan suatu transformasi budaya politik. Tahap pembentukan budaya nasional lewat budaya tanding yang diciptakan sekelompok minoritas di sekolah liar dengan setting Bandung tahun 1930-an inilah yang dituangkan Suwarsih dalam roman Buiten Het Gareel.

Naskah ini semula ditulis dalam Bahasa Sunda dan disampaikan ke Balai Pustaka namun ditampik karena tidak mencerminkan watak Balai Pustaka di masa itu khususnya karena isinya yang mengandung unsur kritik terhadap kebijakan kolonial.

Suwarsih tidak patah arang. Dia menerjemahkan karya itu ke Bahasa Belanda. Tterbit tahun 1940, buku ini dikenal luas di Eropa dengan beberapa kali naik cetak ulang. Dan (apakah bukan sesuatu yang anomali bahwa) edisi Bahasa Indonesia-nya (diberi judul sendiri oleh Suwarsih Manusia Bebas atau Manusia Merdeka menurut H.B. Jassin) baru terbit tahun 1975, dua tahun sebelum beliau tutup usia, dan itupun dengan bantuan pemerintah Belanda?

Nieuwenhuys menyebut isi buku itu sebagai usaha untuk mencari identitas, sementara kritikus A. Teeuw dalam Modern Indonesian Literature dan Cermin Kolonial: Membaca Kembali Sastra Hindia Belanda (2024) berkata begini: “Saya tidak ragu untuk menyebut karya Suwarsih sebagai roman terbaik yang ditulis orang Indonesia sebelum Perang Dunia II.”

Mungkin, Buiten Het Gareel tidak dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia karena ditulis dalam Bahasa Belanda. Rob Nieuwenhuys dalam buku Bianglala Sastra (1979) memasukkan roman ini sebagai bagian “Bunga Rampai Sastra Belanda Tentang Kehidupan di Indonesia”. Sungguh absurd! Sementara itu, sejarawan Sartono Kartodirdjo menempatkan Buiten Het Gareel sebagai contoh tulisan terbaik mengenai “sejarah mental”. Dikatakannya: “Biasanya studi mengenai nasionalisme indonesia terkait pergerakan nasional, menguraikan perkembangannya pada tingkat nasional, termasuk aktivitas para pemimpinnya, organisasinya dan reaksinya terhadap kebijakan kolonial. Biasanya disebut tingkat makro. Di zaman itu lahir pledoi Soekarno: Indonesia Menggugat, Petisi Soetardjo di Volksraad (Dewan Hindia), kamp pembuangan Boven Digoel, hingga pendirian Taman Siswa oleh Ki Hadjar Dewantara.”

Menurut Sartono, Buiten Het Gareel punya posisi unik terkait istilah sejarah mental tadi. Penjelasannya begini: “Pesan yang terkandung dalam roman tersebut jelas dan nyata, yakni alam pikir para nasionalis yang terekspresikan dalam kehidupan sehari-harinya. Penderitaan sekaligus pengorbanan diri tokoh-tokoh yang perasaannya terpotret, tergambar jelas sehingga bahwa ideologi atau idealisme nasionalisnya sepenuhnya nampak.”

Dikatakan Sartono, roman ini mencoba menunjukkan suatu jenis mentalitas di antara para nasionalis–suatu fenomena sejarah yang tidak dikenal atau sepenuhnya dilupakan generasi sekarang. “Tanpa semangat nasionalis dan pergulatannya, negara bangsa Indonesia tidak akan pernah eksis,” tulisnya (Buiten het Gareel, A Piece of l’Histoire Mentalite’ dalam Indonesian Historiography, 2001: 151-164).

Baca Juga: Unpad dan Orang-orang Kiri

Lagu Wajib, Lagu Perjuangan, Lagu Nasional, atau Lagu Tanah Air?

Voice of Baceprot dan Musiknya

Kini kita memasuki era digital. Modernitas dan ukuran kemajuan masyarakat dilihat melalui dunia digital meskipun di sisi lain, sains dan pendidikan kita terbelakang seiring keresahan yang kadang timbul dalam masyarakat yang konservatif dan normatif. Pada era digital seperti inilah Voice of Baceprot (VoB) lahir. VoB, kugiran yang ganjil karena diisi oleh tiga perempuan berjilbab yang memainkan musik rock yang amat keras: Marsya, Widi, dan Siti.

Perlu dicatat, tidak ada sebelumnya dalam ranah rock dunia, perempuan berpakaian seperti itu. VoB, yang terbentuk tahun 2014, berbeda dengan para pendahulu lady rocker dari generasi Dara Puspita, Sylvia Saartje, Reny Djajusman, Nicky Astria, Nike Ardila, atau Anggun yang rata-rata berasal dari kota besar. VoB berawal di Kabupaten Garut. Bukan kota Garut tetapi Singajaya, suatu kecamatan terpencil di selatan Jawa Barat. Baceprot sendiri dalam Bahasa Sunda artinya ‘meracau’.

VoB tentu saja sepenuhnya dibesarkan oleh media sosial. Tidak ada lagi majalah musik semacam Aktuil di era 1970-an atau Hai di era1980-an yang mengatrol nama mereka. Band ini bisa disebut produk zamannya, semacam bentuk gerakan lokalitas yang unik tentang bagaimana mereka mampu menempatkan dirinya di tengah globalisasi, di tengah perubahan besar yang dibawa teknologi komunikasi yang menantang mereka untuk menentukan pilihannya sendiri.

Ada banyak hal menarik terkait VoB. Mereka fasih berbahasa Inggris, memiliki referensi mendengarkan yang kaya, dan sama sekali tidak punya latar belakang musik. Sebagaimana tampak dalam karya-karyanya, trio ini adalah para perempuan tangguh yang bekerja keras, berdisiplin, dan berwawasan global. Ditempa oleh penghargaan terhadap waktu dan belajar tidak kenal lelah, dengan asal-usul sebagai ‘orang kampung’–dampak yang disuarakan VoB karena latar belakang mereka serta bakat yang tidak biasa beserta perjuangannya, semuanya menarik disimak.

Pelan-pelan VoB meniti tangga panggung, dari acara halal bihalal di kampung halamannya di Garut hingga Wacken di Jerman–festival heavy metal yang dianggap terbesar di dunia–dan Glastonbury, festival musik yang sudah bertaraf mitos!

Karier VoB menunjukkan pada kita bahwa berprestasi tidaklah melulu perlu jalur formal, sekolah. Marsya, sang frontwoman kugiran ini, berkata begini: “Dua belas tahun sekolah terlalu sedikit guru yang mau mendengarkan. Mereka sulit mengontrol nafsunya untuk menasihati. Bijak bila ada orang-orang di sekolah itu yang mau mengerti.”

Bagaimana sikap kritis semacam itu tumbuh dalam diri mereka? Pentingnya membaca menjadi relevan. Tetralogi Pulau Buru, tulisan Tan Malaka, dan banyak buku lainnya menjadi asupan rohani yang membentuk rasa percaya diri. Tidaklah mengherankan bahwa dalam lirik-lirik lagu VoB membawa pesan tentang toleransi, kesetaraan gender, dan pentingnya pendidikan pada zaman ini. Juga alih-alih menyinggung sensitivitas agama, musik mereka mengajak untuk merangkul agama. Semua lirik berangkat dari pengalaman mereka sendiri, dari hal-hal yang mereka temui dalam kehidupannya.

Menarik mencermati single pertama VoB berjudul School Revolution. Apakah ini semacam romantisisme revolusi? Pada zamannya Soekarno menggelorakan semangat revolusioner untuk mengkonsolidasi rasa kebangsaan bangsa ini. Ketika zaman berganti, revolusi disesuaikan dengan kebutuhan zamannya.

Lirik School Revolution yang ditulis Marsya berbunyi: "Hanya orang fokus yang dapat bertahan / Punya mimpi dan berani untuk wujudkan / Bisa sukses tanpa harus korbankan prinsip..."

Dari VoB kita akan banyak belajar tentang kegelisahan, khususnya berhubungan dengan pendidikan karena mereka sering berkonfrontasi dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan. Merujuk pengalaman mereka, belajar yang efektif di sekolah itu dirasakan ketika para siswa ditemani belajar bukan diajari. Perjalanan VoB juga membuka percakapan tentang makna sekolah yang seharusnya, tentang menjadi murid sekolah generasi digital.

Kisah tentang Abah Ezra, mentor VoB “yang tersingkir” dari tatanan nyaman sekolah, juga penting disimak. Abah adalah guru di sekolah yang membentuk hubungan pertemanan dengan Marsya, Widi, dan Siti, Mereka saling memengaruhi dengan saling membuka wawasan untuk melawan patriarki tradisional dan meraih kemajuan menuju emansipasi (cita-cita Kartini kah?). Ketika dia tersingkir, kita mengetahui ada yang berubah pada peran guru di era digital, peran guru di era milenial, juga perihal guru dan panggilan hidup yang seringkali sukar dipahami oleh generasi-generasi terdahulu.

Dari kisah Kartini dengan Door Duisternis tot Licht–yang diceritakan Suwarsih dalam Buiten Het Gareel (1930an)–hingga perjalanan karier VoB dalam rentang 2014-2025, kita bisa menemukan benang merah tentang makna “membaca” dan cara menuangkannya ke dalam kehidupan. Dengan menyingkap kegelisahan “kaum intelektual” yang termarginalkan, kita dapat melemparkan banyak pertanyaan tentang apa beda pendidikan di zaman kolonial dan praksis pendidikan yang minim visi saat ini, serta upaya apa yang diperlukan untuk mendekonstruksi kemapanan terkait (kopi pahit) sekolah. Juga tentang konsep lulusan siap pakai dan terampil dalam masyarakat yang menjadi cermin pendidikan yang “memiskinkan”, tentang sikap belajar menerima perbedaan, tentang politik mata pelajaran termasuk model pendidikan anak merdeka, dan (barangkali) tentang humanisasi kurikulum pendidikan kita.

Beberapa lagu VoB mencerminkan sikap kritis seperti itu: dari God Allow Me To Play Music, (Not) Public Property, hingga Perempuan Merdeka Seutuhnya (PMS). Diteriakkan oleh Marsya: “Akulah merdeka...merdeka seutuhnya!”

VoB hanyalah satu contoh nyata keberhasilan belajar otodidak di zaman digital yang kini dan di masa mendatang akan mewabah. Tidak usah heran ketika di masa depan, dengan cara yang anomali, kita akan sering menemukan banyak perempuan Indonesia berprestasi di tingkat global sebagai musisi, fotografer, desainer, ahli IT, pembuat gim online, chef, perupa, pembuat film, atau pencipta blueprint arsitektur di Planet Mars.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB