RESENSI BUKU: Bersama Utati di Bukit Duri

Sebelas tahun hidup Utati dihabiskan di penjara Bukit Duri sebagai perempuan tahanan politik.

Penulis Virliya Putricantika4 Agustus 2025

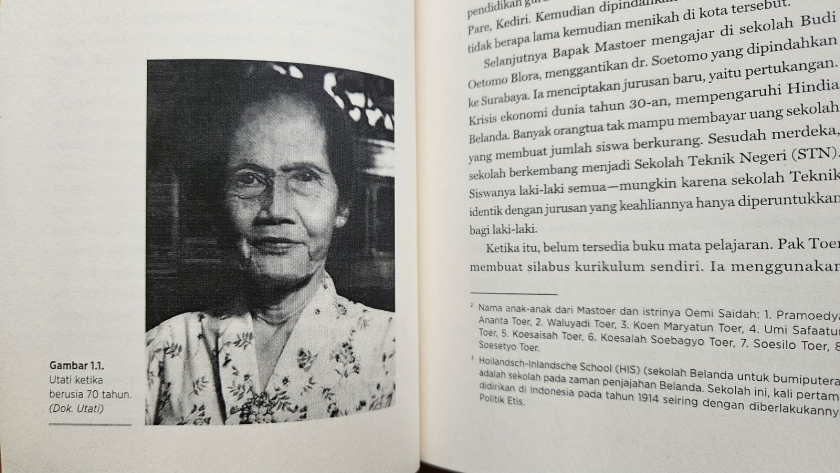

BandungBergerak - Utati, kelahiran 1944, hidup di keluarga yang hangat, meski serba terbatas. Alfiah, ibunya, menghidupi keluarga kecil mereka seorang diri sejak kepergian sang suami, Soeparman. Dia hanya sanggup menyekolahkan Udaya, adik Utati. Pada masa itu pendidikan bagi laki-laki lebih diutamakan dibandingkan anak perempuan. Utati harus merelakan pendidikannya setelah sekolah yang ditujunya tidak menerima siswa baru lagi.

Tak hilang arah, Utati mengadu peruntungan ke Jakarta dan tinggal bersama Bulik dan Paklik-nya di Pejompongan. Pada Juli 1965, di usia 20 tahun dia mulai mengajar di Sekolah Rakyat (SR) Gotong Royong yang ketika itu kekurangan guru. Selain mengajar, Utati juga aktif bersosialisasi dengan pemuda lain, dengan berkegiatan bersama Pemuda Rakyat (PR).

Semua berjalan baik sampai Februari 1967, di tengah malam dan hujan deras, Bulik mengetuk pintu kamar Utati. Petugas Koramil mencarinya.

“Mbak diperintahkan untuk ikut kami ke Koramil, untuk dimintai keterangan,” kata petugas.

Tanpa kepastian kapan dia bisa pulang, Utati meninggalkan Bulik sendirian di rumah setelah Paklik juga dijemput paksa beberapa bulan sebelumnya.

Di Bukit Duri

Kisah hidup Utati, adik ipar sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer, termuat dalam buku Onak dan Tari di Bukit Duri: Catatan Harian tentang Utati, satu dari Seri Perempuan Penyintas 1965, yang ditulis oleh Magdalena Sitorus. Ini kali kedua saya bertemu sosok Utati setelah Adrian Mulya, seorang fotografer, bersama Lilik HS, menyajikan cerita visual para perempuan penyintas 1965, salah satunya adalah Utati, dalam buku Pemenang Kehidupan (2016).

Cerita proses interogasi Utati sejak hari pertama dia datang ke Koramil di Gandaria Kebayoran Baru, membuat alis saya sebagai pembaca menekuk. Segala macam pertanyaan intimidatif dilontarkan padanya atas kejadian yang menimpa para jenderal pada 30 September 1965. Petugas memaksa anggota Pemuda Rakyat itu mengaku sebagai bagian dari Gerwani. Bukankah corak seperti ini masih terjadi sampai hari ini? Mereka yang ditangkap dengan klaim “diamankan” dicecar dengan tuduhan, dilukai dengan kekerasan.

Di Koramil, Utati ditempatkan di ruangan sepanjang 10 meter. Bukan ruangan yang sempit. Namun itu adalah ruangan rapat, bukan ruangan istirahat. Untuk bisa tidur, Utati harus menjejerkan tiga kursi agar tidak berbaring di lantai. Dia tidak sendirian. Ada perempuan lain yang juga ditangkap tanpa tahu alasan pasti mengapa mereka harus mengikuti perintah petugas yang datang menjemput paksa.

Tidak lama setelah penangkapan Utati, digelar Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 yang mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXII/MPRS/1967 tentang Pencabutan kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Di ruangan rapat Koramil Gandaria, dua petugas menurunkan gambar Soekarno. Utati dan kawan-kawannya hanya bisa melihat dan melanjutkan tidur.

“Bapak, kami tidak pernah melanggar perintah, Bapak perintah…” suara komandan yang mengganti foto itu dengan foto Soeharto.

Setelah tiga bulan, para penghuni Koramil Gandaria dipindahkan. Sebagian diangkut ke Rutan Salemba, yang lain digelandang menuju Lembaga Pemasyarakatan Chusus Wanita (LPCW) di Bukit Duri. Termasuk Utati. Dikelilingi pagar berduri di tepi Sungai Ciliwung, bekas benteng pertahanan Belanda ini dibangun pada 1600-an di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Lorong panjang, lantai dingin, dan kasur yang dinamai “si kaki satu” adalah pemandangan sehari-hari yang dilihat para tahanan politik.

Setiap sel di Bukit Duri diisi oleh tiga orang penghuni. Merekalah para perempuan yang oleh negara dituduh terlibat langsung dalam Peristiwa 1965. Sebagian bahkan tanpa bukti divonis terlibat dalam penganiayaan terhadap para jenderal di Lubang Buaya.

Menjalani hari-hari pertama di Bukit Duri bukan perkara mudah bagi Utati. Dia melukiskannya: “…setiap detik adalah waktu penantian. Bebas menjadi sesuatu yang dinantikan tapi rasanya tak terjangkau.”

Utati mulai belajar cara menyulam dengan meminjam hakpen milik penghuni lain. Berbagai macam produk dibuat para penghuni, salah satunya taplak. Nantinya produk itu dijual dan penghasilannya akan dibagi di antara penghuni. Utati sendiri menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli kebutuhan pribadinya.

Selain bekerja, para penghuni juga sesekali berkesenian bersama. Mulai dari bernyanyi hingga menggelar teater sederhana. Tidak ada cara lain untuk menghibur diri sendiri. Semangat yang tumbuh dan dipelihara bersama oleh para penghuni inilah yang menguatkan Utati untuk melewati hari-hari yang berat di Bukit Duri agar bisa kembali menemui ibunya.

Sebelas (11) tahun hidup Utati dihabiskan di penjara Bukit Duri. Sebuah rentang masa yang menekan, ibarat onak yang menancap dan meninggalkan luka teramat dalam.

Bangunan tua penjara Bukit Duri kini telah lenyap, tergantikan oleh gedung modern. Namun luka para penghuninya mustahil disembuhkan. Mustahil lenyap sepenuhnya. Atau dalam kata-kata Utati: “Aku memang bebas dari satu gedung yang dibatasi oleh tembok dan kawat berduri yang bernama Bukit Duri, tapi saat ini aku berada dalam kurungan yang luas tanpa tembok dan kawat berduri.”

Baca Juga: RESENSI BUKU: Sri Moehajati Seorang Jiwa yang Bermartabat

RESENSI BUKU: Merahnya Merah yang Menjengkelkan

Mengundang Marah

Membaca buku Seri Perempuan Penyintas 1965 yang ditulis Magdalena Sitorus membutuhkan banyak energi. Ada banyak kesabaran yang dikerahkan agar kita tidak berkata sembarangan dan tidak bertindak serampangan seperti yang dilakukan pemerintah saat itu. Malangnya, perilaku yang mengundang marah itu tidak kunjung mereka. Justru kian menjadi akhir-akhir ini.

Kita menyaksikan dengan getir gelombang wacana pemberian gelar pahlawan pada Soeharto, yang fotonya menggantikan foto Soekarno di Koramil Gandaria. Kita lalu mencermati dengan geram bagaimana pemerintah saat ini, di bawah komando mantan menantu sang penguasa Orde Baru itu, sedang getol menulis ulang sejarah. Sejarah versi penguasa tentu saja, dengan beberapa peristiwa krusial, seperti pemerkosaan massal yang terjadi di tahun 1998 mejelang Soeharto lengser, konon hendak dilenyapkan.

Celakanya, rasa-rasanya sulit menghentikan gelagat pemerintah seperti ini. Serampangan dan semau-maunya. Namun, bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Kekuatan dan keberanian bertahan seraya teguh menggenggam harapan, seperti ditunjukkan Utati di Bukit Duri, adalah juga semulia-mulianya perlawanan.

“Tidak ada yang mustahil di muka bumi ini,” begitu tertulis di penghujung buku Onak dan Tari di Bukit Duri. “Sejarah membuktikan cepat atau lambat kebenaran akan terangkat ke permukaan.”

Informasi Buku

Judul: Onak dan Tari di Bukit Duri: Catatan Harian tentang Utati

Penerbit: Tanda Baca

Cetakan: I, September 2021

Tebal: 247 halaman

*

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB