Cerita Kecil Dunia Buku Bandung Era 1990-an

Era 1990-an di Bandung ditandai dengan kebijakan dan peristiwa penting. Mulai dari pelarangan buku hingga ledakan popularitas buku bertema Islam.

Anton Solihin

Penikmat sepak bola dan Persib, mengelola Perpustakaan Batu Api di Jatinangor

9 Agustus 2025

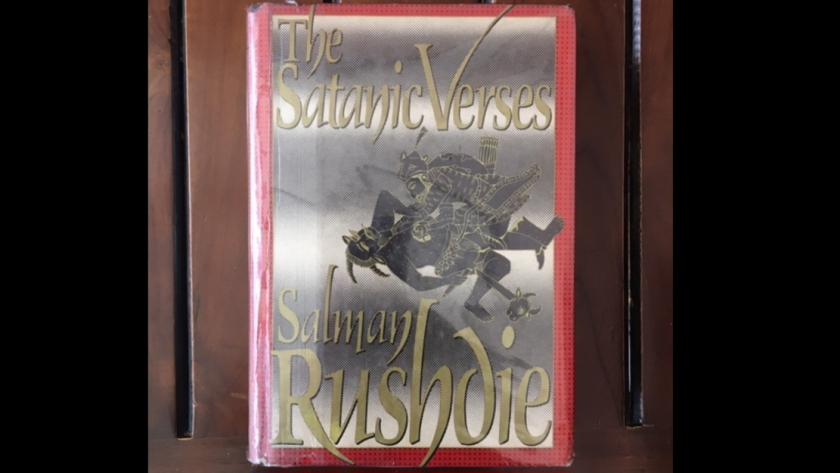

BandungBergerak – Pada penghujung era 1980-an dunia buku ditandai dua peristiwa penting. Pertama, unjuk rasa dan hujatan terhadap rilis novel Salman Rushdie Satanic Verses (1989) yang menggelora di mana-mana, tak terkecuali di Bandung. Kala itu tidak banyak dari kita pernah tahu bentuk fisik bukunya seperti apa, apalagi membaca isinya. Maklum, sumber atau rujukan utama hanya media mainstream seperti berita koran dan selebaran berupa pamflet yang umumnya dibagikan sehabis Jumatan.

Ayatollah Khomaini, pemimpin spiritual Iran saat itu membuat fatwa vonis mati in absentia terhadap Rushdie. Isi “Ayat-ayat Setan” yang dianggap menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW memang membikin heboh dan muatan buku itu keruan memancing kemaharahan publik. Selebaran berisi kecaman bertebaran terhadap si penulis Inggris keturunan India itu, dan itulah alasan unjuk rasa. Dengan membawa beragam poster, pada beberapa kesempatan penulis pun turut demo jalan kaki meneriakkan yel yel di seputaran kawasan Dipatiukur-Dago-Tamansari. Unjuk rasa semacam itu yang tak kunjung reda, kira-kira berlangsung hingga awal tahun 1991.

Konyolnya, 36 tahun berlalu sejak unjuk rasa di tahun 1989 itu, nyatanya tetap saja Satanic Verses belum sempat penulis baca!

Tidak begitu lama setelah ‘masalah Salman Rushdie’, publik dikejutkan lagi dengan ‘kasus Tabloid Monitor’ yang melibatkan penulis Arswendo Atmowiloto dan (tidak lama setelah itu) juga menimpa Majalah Senang. Semuanya terkait literasi ‘yang dianggap menghina Islam’ (Majalah Editor No. 7/ Thn. IV/27 Oktober 1990). Artikel Majalah Tempo edisi 3 November 1990 memberitakan seperti ini: “Selasa pekan lalu, sebuah demontrasi cukup besar dengan 5000-an massa digelar di lapangan parkir utara Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Spanduk, poster, dan teriakan menghujat Arswendo mewarnai lapangan yang dipenuhi mahasiswa, pelajar, dan gadis-gadis berjilbab”.

Arswendo divonis lima (5) tahun penjara (Majalah Tempo, 20 April 1991), sementara Salman Rushdie panjang umur hingga hari ini. Bahkan beberapa bukunya sejak itu telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, kecuali tentu saja Satanic Verses.

Peristiwa penting kedua, di tahun yang sama itu pula (1989) di Bandung untuk pertama kali dilakukan pemberian Hadiah Sastra Rancage. Hadiah ini diberikan setiap tahun kepada karya fiksi berbahasa Sunda yang dinilai bereputasi baik. Dalam sambutannya kala itu, penggagasnya, Ajip Rosidi mengutarakan keprihatinan terhadap situasi buku berbahasa Sunda. Dikatakannya, hanya ada satu toko buku di Bandung yang menjual buku berbahasa Sunda karena ada anggapan buku semacam itu tidak akan laku. Itu cerita akhir 1980-an. Apabila Pak Ajip saat ini masih hidup dan diceritakan kepadanya bagaimana situasinya, barangkali beliau bakal mengelus dada. Seseorang mengatakan kepada penulis, sejak 2018 pun, Gramedia Jalan Merdeka, toko buku terbesar di Bandung, bahkan sudah tidak menjual buku-buku berbahasa Sunda!

Toko Buku dan Lapak Loakan Buku

Memang harus diingat bahwa zaman itu masih merupakan ‘dunia format fisik buku’, dan buku fisik adalah satu-satunya pilihan bacaan. Toko buku di Bandung bergeliat, dan jumlahnya banyak. Sebagian besar betul toko berisi buku-buku beragam penerbit sebagaimana yang kita bayangkan sekarang, dan sisanya sebetulnya toko alat tulis kantor (ATK) semata, yang tetap disebut juga ‘toko buku’.

Pada tahun 1990-an tersebar 40 toko buku di segenap penjuru kota (Petunjuk Peta Bandung, terbitan PT Karya Pembina Swajaya). Di antaranya: Andir (Jalan Jend Sudirman 415), Angkasa (Jalan A. Yani 110, Jalan Merdeka 6), Bandung (Jalan Alketeri 12), Cosmos (Jalan ABC 51), Gramedia (Jalan Merdeka 43), Harapan (Jalan Braga 111), Intervasiti (Jalan Braga), Mawar (Jln Braga 64), Insullinde (Jalan Otista 64), Jawa (Jalan Braga 79), Malabar (Jln Otista 347), Maranatha (Jalan Ciateul 184), Metro (Jalan A Yani 97), Murni Baru (Jalan A. Yani 38), Redjo (Jalan Cipunegara 43), Sarinah Indira (Jalan Braga 10), Scientific (Jalan Braga 52), Sumur Bandung (Jalan Asia Afrika 82-84), Labora (Jalan Semar 1-2), Semesta (Jalan Jenderal Sudirman 44), atau Santi (Jalan Sultan Tirtayasa 32).

Toko Buku Maranatha konsisten menjual komik wayang R.A. Kosasih seperti seri Mahabharata dan Ramayana, sementara Toko Buku Malabar yang sudah lama tutup amat mengesan dengan perwajahan yang lebih mirip jualan batik dengan etalase buku-buku yang terpajang amat rapi. Dan di Toko Buku Dahlan-lah, satu-satunya toko buku di kawasan Tegallega, semasa kecil dulu penulis dibelikan ibu sebuah komik yang susah dilupa dan kalau dipikir-pikir sekarang betul-betul menyeramka, berjudul Saleh & Karma!

Selain toko buku, Bandung juga memiliki banyak lapak loakan buku yang rajin penulis kunjungi. Ada yang berjejer sepanjang trotoar sebelah kanan samping Gedung PLN kawasan Cikapundung Alun-alun, beberapa menyebar di samping Gedung Palaguna Alun-alun Timur yang sekarang sudah lenyap, di sekitar Jalan Dewi Sartika-Kautamaan Istri, di trotoar Cicadas, di sekitar Jalan Ganesha ITB, di lantai dua Pasar Cihaurgeulis Jalan Suci, dan tentu saja di Pasar Palasari.

Los-los buku di Pasar Palasari sampai awal tahun 1993 berada di lantai dua sebagaimana los-los di Pasar Cihaurgeulis. Kebakaran yang meluluhlantakkan pasar buku itu mengubah lanskap pasar selamanya. Penulis sempat membeli Semerbak Bunga di Bandung Raya seharga Rp.10.000,- pada tahun 1991 di salah satu kios lantai dua Pasar Palasari yang kemudian terbakar itu.

Meskipun banyak, loakan buku favorit penulis adalah kios buku kecil yang suatu masa merupakan satu-satunya yang berlokasi di kawasan Cihapit. Kios Pak Udin ini legend! Apakah kios ini sudah lama ada di sana, suatu Ketika Pak Kunto (Haryoto Kunto) pernah bercerita bahwa beliau mendapatkan buku Historisch Beright van de Publicke Schriften, tulisan umum mengenai liturgi dan gereja yang dirangkum Johannes Ens di Belanda keluaran 1733, pada seorang tukang loak di Cihapit tahun 1973. Penulis tidak diberi unjuk apakah loakan di tahun 1973 itu tempat yang sama dengan kios buku Pak Udin di tahun 1990-an.

Pak Udin cerita kepada penulis, orang-orang kaya di Bandung utara dahulu umumnya pembaca buku. Ketika zaman berubah dan anak cucunya punya hobi yang lain, mereka menjual buku-buku di gudang rumahnya pada tukang rongsok dengan hitungan per kilo. Pak Udin adalah salah satu penampung utamanya, sebelum diambil kembali dengan harga yang lebih tinggi oleh pedagang buku di Cihaurgeulis, Palasari, atau tempat lain. Orang-orang yang sekarang dikenal luas sebagai ‘Kuncen Bandung’ seperti almarhum Haryoto Kunto dan Sudarsono Katam adalah pelanggan kios buku Pak Udin yang militan!

Baca Juga: Bukan Bioskop, Tetapi Komunitas Layar Tancap

Lima Puluh Tahun Kelahiran Sex Pistols dan Revolusi Punk, Kita Artikan Apa?

Buku Bertema Islam dan Fiksi Berbahasa Sunda

Berkebalikan dengan situasi yang diakibatkan ribut-ribut Satanic Verses dan kemudian gejolak dan amarah gara-gara Tabloid Monitor-nya Arswendo Atmowiloto, dunia buku bertema Islam di Bandung tiba-tiba tampak begitu menggairahkan pada 1990-an. Sebelumnya ‘dunia buku Islam’, sebagaimana diperlihatkan buku-buku terbitan Al Ma’arif, Bulan Bintang, bahkan Pustaka Salman, umumnya begitu membosankan. Kehadiran buku-buku penerbit Mizan yang mulai berkiprah sejak 1983 di Bandung, dibarengi setelahnya oleh penerbit lain seperti Pustaka Hidayah, Pustaka Sufi, Serambi, LKiS, dan beberapa yang lain, buku-buku bertema Islam ujug-ujug begitu gegap gempita dan amat menggairahkan. Nama-nama mentereng seperti Ali Syari’ati, Ziauddin Sardar, Asgar Ali Engineer, Ismail Razi al Faruqi, Murtadha Muthahari, Hassan Hanafi, Mohammed Arkoun, Seyyed Hossein Nasr, dan banyak lagi muncul membanjiri pasaran.

Hubungan negara dengan Islam memang sedang hangat-hangatnya dan rupanya hal itu berimbas pada perkembangan literasi Islam. Pada tahun 1990 ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) lahir, dan memasuki 1990-an, pelarangan buku bertema Islam yang massif di era 1980-an setelah Peristiwa Tanjungpriok, mulai jauh berkurang. Di era 1990-an ini pula muncul jurnal-jurnal kajian Islam dengan isi yang mempesona, bahkan mungkin yang terbaik yang pernah lahir di negeri ini: Ulumul Qur’an dan Islamika.

Situasi yang sama terjadi dengan perkembangan fiksi berbahasa Sunda. Pada tahun 1980-an sejumlah besar karya fiksi Sunda yang mencapai masa keemasan antara 1930-an sampai 1960-an kembali dicetak ulang. Penerbit seperti Rahmat Cijulang, Pustaka Dasentra, Pustaka Buana, Durma Kangka, Pustaka Karsa Sunda, Mitra Kancana, dan Geger Sunten atau Girimukti Pasaka dari awal 1990-an punya peran nyata untuk itu. Majalah seperti Mangle masih menjadi semacam kebutuhan dan keluarga penulis masih berlangganan. Sejak diselenggarakannya Hadiah Rancage, banyak penulis dan buku baru berbahasa Sunda bermunculan. Tahun 1993 dihadirkan Hadiah Samsudi untuk bacaan anak-anak, dan pada 1998 hadiah serupa itu juga untuk karya sastra berbahasa Jawa dan Bali.

Bukan semata gairah terhadap sastra. Minat besar terhadap kesundaan atau keingintahuan terhadap masa lampau wilayah Jawa Barat secara umum juga muncul beriringan. Itu dibuktikan dengan terselenggaranya Seminar Nasional Sejarah dan Sastra Pakuan Pajajaran pada 11-13 November 1991, bukan di Universitas Padjadjaran, tetapi di Bogor. Berlanjut setahun berikutnya dengan Gotrasawala Sejarah III Peninggalan Kepurbakalaan di Jawa Barat di Universitas Pasundan pada 25 Februari 1992 yang diselenggarakan dengan penuh minat dan hasrat.

Seminar dan Diskusi Buku

Masa itu belum musim diskusi buku sebagaimana umum berlangsung di era 2000-an dan sekarang ini, tapi corak diskusi semacam seminar adalah kelumrahan. Ruangan utama Gedung Merdeka pada tahun 1990-an bukanlah tempat yang sakral. Ruangan itu biasa dipakai untuk ceramah para tamu Kemenlu, dan biasanya para mahasiswa dari jurusan-jurusan tertentu dikerahkan untuk hadir di sana sebagai pengganti kuliah. Acara di Gedung Merdeka ini selalu ditunggu oleh penulis sebab selesai acara itu artinya bisa nonton film ke bioskop atau main ‘dingdong’ di kawasan Alun-alun.

Di bawah ini adalah beberapa contoh corak seminar (atau diskusi) di era 1990-an:

Musyawarah Kerja Nasional Sejarah X pada 11-14 Maret 1990 yang berlangsung di Gedung Merdeka. Penulis mengingat salah satu pembicara adalah sejarawan terkemuka Abdurrahman Soerjomiharjo.

Seminar Nasional Sejarah Ekonomi “Pembangunan Ekonomi dalm Perspektif Sejarah”, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sejarah Universitas Padjadjaran pada 4-5 Maret 1991. Salah satu makalah disampaikan oleh Onghokham.

Seminar Sehari "Indonesia Menatap Transformasi Kebudayaan Global" di Aula Universitas Padjadjaran di Jalan Dipatiukur pada 25 Mei 1991, yang saat itu menghadirkan Romo Y.B. Mangunwijaya.

Perlu dicatat, saat itu sebenarnya tidaklah mudah menghadirkan pembicara pada rezim yang represif dan begitu rewel untuk urusan perizinan. Misalnya, untuk acara di atas, penulis merupakan panitia penyelenggaranya. Sebetulnya penulis menginginkan Arief Budiman (Soe Hok Djin) untuk bicara di acara dimaksud, tapi mendapatkan penolakan mentah-mentah. Penolakan ketika itu diterima dari semacam Bagian Sospol Pemda Jabar yang berada di Lantai 4 Gedung Kerta Mukti, di sudut Jalan Braga dan Perintis Kemerdekaan. Gedung yang sekarang jadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar ini pernah dipakai untuk Kantor Pemda Jabar hingga 1980-an.

Nama Arif Budiman termasuk dalam kategori breidel untuk aktivitas semacam itu. Romo Mangun sebetulnya termasuk yang punya kemungkinan besar ditolak, terkait aktivitasnya pada Kasus Kedung Ombo. Namun entah mengapa beliau lolos dari pengamatan aparat ketika itu.

Terdapat juga acara pertembuan bulanan yang dilakukan Paguyuban Pelestarian Budaya (Bandung Heritage). Diskusi berpindah-pindah tempat. Format yang di masa itu terasa asyik karena tidak begitu formal. Tokoh seperti astronom Bambang Hidayat mengesankan bagi penulis pada beberapa kesempatan hadir karena wawasan sejarah beliau yang luas dan tuturan Bahasa Indonesia yang sangat baik.

Akhir era 1990-an ditandai oleh dua acara penting, tonggak penanda zaman yang sedang berubah. Sastra Indonesia kontemporer dibahas oleh dua penulis perempuan lintas generasi di CCF (IFI) Bandung. Pada 15 Oktober 1998 NH Dini mengisi diskusi semacam itu, dan setahun berikutnya Ayu Utami membahas novel pertamanya yang ketika itu memicu kontroversi: Saman.

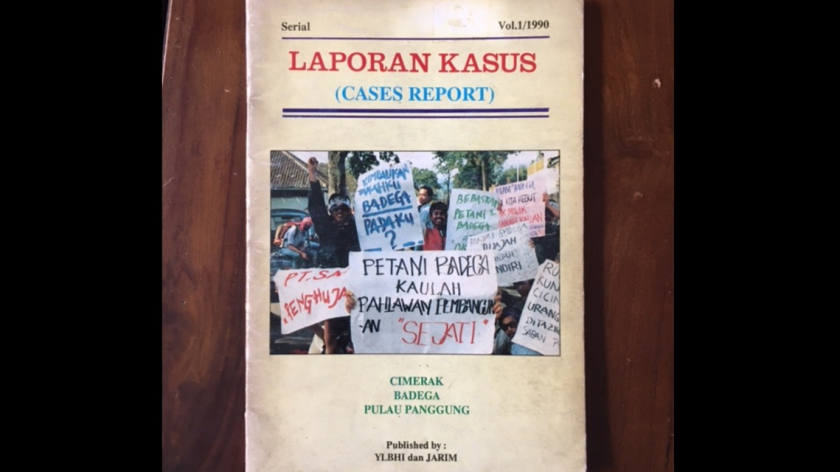

Seingat penulis, apa yang disebut ‘diskusi buku’ seperti populer hari ini langka terjadi kecuali di sejumlah pertemuan-pertemuan tertutup yang membahas buku atau isu berkategori sensitif berhadapan dengan negara, seperti pembahasan laporan kasus Cimerak, Badega, atau Pulau Panggung.

Perpustakaaan dan Pameran Buku

Umumnya perpustakaan kampus di era 1990-an itu, entah perpustakaan pusat atau fakultas, kondisinya sungguh buruk. Itu sebabnya selalu diusahakan alternatif bacaan pada perpustakaan-perpustakaan lain di sekitar Bandung.

Terdapat tiga perpustakaan yang sering penulis kunjungi. Pertama adalah Perpustakaan Gedung Sate yang terletak di semacam ruang bawah tanah: masuk dari sebelah kiri depan gedung, menyusur hingga ke belakang. Dulunya adalah Central Bibliotic atau Perpustakaan Utama, hasil penyatuan sejumlah jawatan pemerintah kolonial yang dipindahkan dari Batavia (Jakarta). Koleksi dari masing-masing lembaga itu kemudian dikumpulkan dan menyatu di satu tempat. Seingat penulis, banyak buku bagus beragam tema dapat ditemukan di tempat itu.

Perpustakaan kedua adalah The British Council di Jalan Lembong 4A-6. Berkali-kali pindah tempat, lokasi ini adalah yang sering penulis kunjungi waktu itu. Koleksi sastra Inggris klasik dan ensiklopedia musik rock adalah rujukan yang sering penulis selami di tempat ini.

Dua perpustakaan yang diceritakan di atas, saat ini sudah lenyap.

Tempat ketiga adalah Perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika yang dibuka tahun 1985, dengan sistem terbuka untuk pengunjungnya. Penulis bisa nongkrong seharian, entah sekadar membaca beragam koran atau suntuk membaca buku. Jalan masuknya dulu dari pintu samping di Jalan Braga, sebelah Gedung Majestic. Nyaris semua buku berbahasa asing, dan banyak yang memesona dengan tampilan sampul yang menarik, khususnya mengenai Asia Afrika. Penulis masih mengingat biografi Kwame Nkrumah dan Patrice Lumumba.

Suasana perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika hening. Entah karena jarang orang berkunjung atau sebab yang lain, tetapi penulis beberapa kali melihat Mahbub Djunaidi datang sendirian, membawa buku catatan kecil, dan duduk berjam-jam di sana. Saat itu beliau dikenal luas selain sebagai tokoh NU, juga kolumnis terkemuka di Harian Kompas.

Pada 1990-an sudah tidak ada lagi pameran buku unik sebagaimana Pameran Buku Antik I di Bandung pada 8-12 September 1982 yang diselenggarakan Yayasan Santika Dharma Bakti di Gedung Graha Pancasila (sebelumnya bernama Loge Sint Jan dan sejak 1998 menjadi Masjid Al-Ukhuwah), atau pameran buku yang diselenggarakan Himapbu (Himpunan Masyarakat Pencinta Buku) di salah satu ruangan Kologdam Siliwangi Jalan Aceh. Dikatakan dalam berita mengenai peristiwa itu: “Di situ (di ruang pameran) pengunjung diperkenalkan dengan buku-buku yang tidak ada di toko-toko buku Bandung.” (Majalah Tempo, 20 Maret 1982).

Dunia buku Bandung sebagaimana digambarkan di atas umumnya berlangsung sebelum memasuki era 2000-an. Dunia buku yang berbeda tergambar setelahnya sebagaimana bisa kita baca pada uraian Adhe dalam Declare! Kamar Kerja Penerbit Jogja 1998-2007 dan Deni Rahman dalam Pohon Buku di Bandung: Sejarah Kecil Komunitas Buku di Bandung 2000-2009. Sungguh masa yang kontras, dan itu sebabnya dunia buku era 1990-an dan 2000-an menarik dijadikan perbandingan.

Soal Pelarangan Buku dan Buku Kiri

Era 1990-an adalah masa akhir rezim Soeharto. Krisis ekonomi menghantam, berujung Reformasi pada tahun 1998. Ada memang cerita mengenai bursa buku Palasari yang sepi pengunjung (Majalah Gatra, 21 Maret 1998), tapi narasi dominannya adalah tentang pelarangan buku yang terus berlangsung. Bahkan kian menjadi.

Kejaksaan makin galak. Pelarangan buku disandarkan pada Undang-undang No. 04/PNPS/1963. Kemudian regulasi clearing house dilakukan pembaruan pada tahun 1989 dan terakhir 1996.

Beberapa buku yang dilarang pada era 1990-an itu di antaranya Memoar Oei Tjoe Tat, Di Bawah Lentera Merah (Soe Hok Gie), Bayang Bayang PKI (ISAI, 1995), Saya Musuh Politik Soeharto (Sri Bintang Pamungkas, Pijar Indonesia 1996), dan Persitiwa 27 Juli 1996 (ISAI).

Literatur lain yang dilarang tetapi tetap beredar luas di pasaran adalah buletin Aliansi Jurnalis Independen, Majalah Forum Wartawan Independen (FOWI), satu-satunya majalah bawah tanah di masa Orde Baru yang terbit secara klandestein karena breidel terhadap Majalah Tempo.

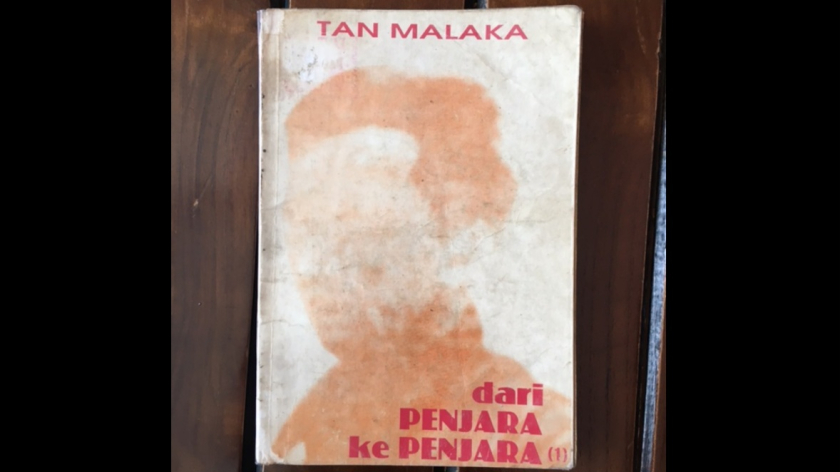

Buku Tan Malaka Dari Penjara ke Penjara I dengan tampilan yang buruk (lihat gambar foto) banyak beredar di loakan. Kadang cara jualnya dengan dibungkus koran sebagaimana cara penulis membeli buku-buku Annie Arrow di Palasari. Para aktivis pergerakan di masa itu pasti hafal buku Tan Malaka dimaksud. Saat itu, rasanya hebat betul bisa mendapatkan buku itu. Suatu saat saya tunjukkan buku itu pada Harry Poeze (orang yang mendedikasikan 36 tahun hidupnya untuk berburu jejak dan menulis kisah hidup Tan Malaka) ketika berkunjung ke tempat penulis (2014). Beliau tersenyum penuh arti.

Mahbub Junaidi (Harian Kompas, 25 Juli 1993) mengatakan bahwa pada 1989 terdapat 11 judul buku yang peredarannya kena ringkus. Tahun 1990 ada 10 judul buku, tahun 1991 naik lagi jadi 16 judul buku, dan tahun 1992 ada 4 judul buku.

Buku-buku kiri sudah lama hilang di pasaran, meskipun kadang 'nemu cerita 'aneh'. Misalnya, suatu saat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 'anu' pada kampus tempat penulis kuliah disurati perpustakaan negara, dan bilang konon sedang dilakukan ‘peremajaan koleksi’. UKM ini ditawari sekitar dua karung buku yang bisa diangkut dan dibawa pulang untuk bisa dimanfaatkan oleh para anggotanya. Mayoritas buku-buku itu berbahasa asing (Inggris, Jerman, atau Prancis). ‘Barang bekas’ yang 'dibuang' tersebut rupanya adalah buku-buku kiri, karya-karya amat berharga dari Marx, Engels, atau Lenin.

Alhasil, buku-buku tersebut tidak disimpan di seretariat UKM dimaksud, tapi keruan dibagi-bagi di antara mereka yang menjemput buku-buku itu ke Jakarta lalu dipajang di kost masing-masing. Seingat penulis, buku-buku itu tidak dibaca tapi untuk apalagi kalau bukan biar ‘dianggap kiri’, untuk gaya-gayaaan ha ha!

...

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB