BUKU BANDUNG (3): Membaca Kautamaan Istri, Menimbang Ulang Kepahlawanan Dewi Sartika

Penerbitan ulang buku Kautamaan Istri dirasa penting dan relevan ketika dunia pendidikan kita hari ini sedang tergelincir dari sistem pendidikan ideal.

Penulis Andrias Arifin30 Mei 2021

BandungBergerak.id - “Ieuh barudak, ari jadi awéwé kudu sagala bisa, ambéh bisa hirup!” (Dewi Sartika, 1986 : hlm. 51)

Buku kecil yang lama ditunggu-tunggu ini akhirnya terbit juga. Inilah sebuah buku yang sejatinya membersitkan sebuah asa tentang masa depan pendidikan bagi kaum perempuan, sekaligus menjadi pengukuh dalam menakar kepahlawanan seorang pendidik dari tanah Priangan: Raden Dewi Sartika. Buku Kautamaan Istri – Keutamaan Perempuan: Buku Alit Pedoman Moral karya Dewi Sartika adalah sebuah langkah awal untuk memeriksa kembali secara kritis literatur klasik tentang gagasan dan metode pendidikan, khususnya bagi kaum perempuan di tanah jajahan.

Adalah Raden Dewi Sartika tokoh romantik, epik, sekaligus tragik. Pada beberapa sisi, ‘Uwi’ – demikian nama kecil Dewi Sartika – tampaknya memang sudah memiliki syarat-syarat itu: sosok perempuan yang menyimpan aura penuh wibawa, cerdas, dinamis, pemberontak, sekaligus putri menak Sunda berpangkat Patih Bandung. Raden Dewi Sartika, meminjam ungkapan penyair W. S. Rendra, adalah seorang aktivis yang memiliki integritas kepribadian tinggi, sekaligus menyimpan naluri yang tajam terhadap strategi dan keseimbangan di dalam totalitas aksi, reaksi, dan kontemplasi. Tragik, karena tampaknya ‘Uwi’ kemudian seperti dilupakan zaman.

Jika menelisik jelujur masa lampau, menyebut nama Dewi Sartika adalah tokoh pedagogis bagi kaum perempuan pribumi pada tahun 1899 ketika Conrad Theodore van Deventer mencetuskan gagasan ‘Politik Balas Budi’ yang baru diaminkan oleh Ratu Wilhelmina ketika naik tahta pada 17 September 1901. Disadari atau tidak, ingatan kita akan tertarik juga pada sosok seorang putri bangsawan Jepara yang di kemudian hari ditasbihkan sebagai tokoh emansipasi wanita: Raden Ajeng Kartini.

Kedua putri bangsawan ini adalah anak-anak zaman yang menjadi obor dan pelopor bagi kemajuan, pendidikan dan kemerdekaan kaumnya dari belenggu patriarki, kebodohan, dan kegelapan feodalisme. Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika sejatinya adalah sosok-sosok ‘Sang Pencerah’ yang sama-sama berjuang menentang ketidakadilan dominasi kaum laki-laki dan berjuang demi kesetaraan, sama-sama memikul beban sejarah bagi kemajuan peradaban yang berkeadilan gender. Pendek kata, R. A. Kartini dan R. D. Sartika adalah dua sosok pahlawan bagi kaumnya.

Merujuk sejarawan Taufik Abdullah, apa yang disebut sebagai pahlawan sesungguhnya adalah mitos, bukan realitas. Di dalam teori sejarah sebagai sebuah peristiwa, sebenarnya tidak ada yang disebut sebagai pahlawan. Ia disebut sebagai mitos karena tidak ada seorang pun dari pelaku sejarah mana pun yang menapuk dirinya ingin dijadikan pahlawan. Barangkali terbersit niat pun tidak. Sebaliknya, predikat pahlawan baru diperoleh di kemudian hari setelah si pelaku sejarah itu sudah mendhem jero di dalam liang lahat alias wafat.

Pada wacana ini, Raden Ajeng Kartini-lah yang justeru mendapat kredit dan porsi berlebih dari mistifikasi kepahlawanan, yakni lewat peringatan dan selebrasi saban 21 April yang diperingati sebagai ‘Hari Kartini’. Dia juga dikalungi gelar ‘Pahlawan Nasional’ melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 tahun 1964 oleh Sukarno pada tanggal 2 Mei 1964. Sedangkan Raden Dewi Sartika, tokoh yang juga sama dimitoskan sebagai pahlawan melalui Keputusan Presiden Sukarno No. 252 pada 1 Desember 1966 ini tampak kesepian dari ingar-bingar dan perayaan di hari kelahirannya tanggal 4 Desember.

Bukankah Raden Dewi Sartika juga memikul beban sejarah dan sama-sama berjuang bagi kaumnya? Apakah pokok pikiran Dewi Sartika masih relevan? Ada apa dengan Raden Dewi Sartika? Siapa sesungguhnya Raden Dewi Sartika? Lalu kenapa kehadiran Kautaman Istri, buku tipis yang ditulisnya ini, kemudian menjadi penting dan relevan?

Belajar dari Balik Pintu

Di Bandung, pada tanggal 4 Desember 1884, Dewi Sartika lahir dari pasangan priyayi Sunda, Nyi Raden Rajapermas dan Raden Rangga Somanagara. Pada usia 9 tahun, setelah ayahnya wafat di Ternate sebagai buangan akibat hokum buang karena tuduhan terlibat konspirasi usaha pembunuhan terhadap Raden Adipati Aria Martanegara, Dewi Sartika tinggal di rumah keluarga uwak-nya, Raden Demang Suriakarta Adiningrat, yang menjabat sebagai Patih Afdeeling Cicalengka.

Ketika ibunya pulang dari pengasingan, Dewi Sartika sudah menginjak usia 18 tahun. Artinya, selama 9 tahun Dewi Sartika terlepas dari asuhan dan didikan langsung dari sang ibu. Begitu juga saudara-saudara kandung Dewi Sartika yang lain, tercerai-berai dan tidak bisa dipersatukan kembali akibat efek sosial dari hukuman pembuangan.

Karena datang dari keluarga yang dijatuhi hukuman pembuangan, yang oleh kalangan priyayi saat itu dianggap sebagai sebuah noda, sesuatu yang memalukan dan mencoreng nama baik keluarga menak, Dewi Sartika diperlakukan dingin dan tidak sebagaimana mestinya. Lebih jauh lagi, Dewi Sartika diperlakukan tak lebih dari seorang pelayan, selalu dicemooh dan dikucilkan. Bahkan kamar tidur Dewi Sartika ditempatkan di belakang rumah, di tempat yang biasa dihuni oleh para bawahan, para abdi dalem dan pembantu. Hal tersebut tentu membuat hati Dewi Sartika sedih, tertekan, terasing, dan kesepian.

Sebagai anak menak dari keluarga yang sedang menjalani hukuman, Dewi Sartika mendapat perlakuan yang membuat derajatnya kian merosot. Dia tidak disukai oleh pemerintah atau pun keluarga kerabatnya. Dewi Sartika diperlakukan sangat keras dan tidak dimanja, atau dibebani pekerjaan-pekerjaan yang menegaskan bahwa dia bukan siapa-siapa dan harus sadar diri dengan siapa selama ini dia tinggal.

Salah satu pekerjaan itu ialah mengantarkan saudara-saudara sepupunya pergi ke rumah seorang nyonya Belanda untuk belajar bahasa Belanda, menulis, dan membaca. Ketika pelajaran itu berlangsung, Dewi Sartika tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran. Dia hanya boleh diam dan menunggu di luar. Dengan perasaan sedih, Dewi Sartika hanya bisa mendengarkan dari balik pintu. Namun, karena bekal intuisi kecerdasan dimiliki Dewi Sartika, apa pun pelajaran yang diperolehnya dari balik pintu itu dengan mudah bisa diserap dan menambah wawasan pengetahuannya.

Adalah istri sang Patih Cicalengka, Gan Eni, yang kemudian bisa menjadi pelipur lara bagi Dewi Sartika. Gan Eni, yang tidak dikarunia anak, mencurahkan waktu dan perhatiannya pada Dewi Sartika dengan mengajari etika dan kesundaan (hlm.18). Untuk menepis kesedihan dan kebosanan, Dewi Sartika juga ikut mengerjakan tugas-tugas tertentu yang biasa dikerjakan oleh para putri priyayi lainnya yang kebanyakan anak-anak dari para kuwu, cutak, carik, dan para keluarga kerabatnya. Anak-anak gadis itu diajari aneka pelajaran, seperti memasak, merenda, menyulam, melayani orangtua, belajar tentang tata-krama, menjahit, dan sopan santun. Pendek kata, mereka dididik supaya di kemudian hari menjadi perempuan-perempuan yang cakap, pandai, dan berbakti pada suami-suami mereka kelak. (hlm. 18).

Baca Juga: BUKU BANDUNG (2): Angin Bandung Menyanyikan Tuhan

BUKU BANDUNG (1): Menyingkap Budaya Tionghoa Bandung melalui Sebuah Tragedi

Dari Bermain Sekolah-Sekolahan

Kenangan dan pengalaman berharga semasa sekolah di Eerste Klasse School (Sekolah Kelas Satu) sewaktu masih tinggal di Kepatihan, menimbulkan pikiran kritis di benak Dewi Sartika: kenapa selama ini Gan Eni tidak pernah memberikan pelajaran membaca dan menulis kepada anak-anak gadis priyayi? Atau jangan-jangan Gan Eni memang tidak bisa membaca dan menulis?

Pertanyaannya ini akhirnya terjawab ketika suatu hari Dewi Sartika diminta untuk membacakan surat yang dialamatkan kepada para gadis priyayi dari para jejaka yang dikirimkan untuk pacar-pacarnya. Sebagai calon pejabat pemerintahan yang berasal dari kalangan yang sederajat dengan para gadis priyayi. Kebanyakan dari para jejaka itu adalah murid-murid OSVIA atau Sakola Menak. Hal ini tentu menggelikan hati Dewi Sartika, sebab pada kenyataannya para jejaka yang berpendidikan Belanda itu sesungguhnya tengah mencari calon-calon istri yang terdidik dalam hal kewanitaan tapi ternyata buta aksara alias tidak bisa membaca dan menulis!

Dalam pikiran Dewi Sartika, walaupun anak menak tapi jika ia tidak dipelihara dan tidak disekolahkan, akan hilang gelar kemenakannya. Yang timbul kemudian adalah sikap buruk dan tingkahnya yang buruk itu akan membawa dampak pada semua orang yang diikuti oleh warga biasa (hlm. 93). Di sisi lain,kondisi ini menyadarkan Dewi Sartika bahwa ada hal yang menyedihkan dari kaumnya. Gadis-gadis priyayi sebagai golongan terpandang dalam masyarakat kelak akan bersuamikan ambtenaar atau pejabat. Pada kenyataannya istri-istrinya itu buta aksara dan tidak memiliki pengetahuan luas tentang dunia. Hal tersebut dikarenakan para gadis priyayi itu tidak sekolah, tidak bisa membaca dan menulis.

Dalam pikiran Dewi Sartika, bahwa bukan hanya laki-laki saja yang harus maju, perempuan juga harus maju, supaya turut dalam barisan. Karena barangkali sudah mendengar bahwa ada laki-laki yang pintar tapi pasangannya tidak memiliki kemampuan sama sekali, selamanya suami-istri itu susah terus hidupnya (hlm. 73). Kondisi inilah yang akhirnya memberikan rangsangan bagi Dewi Sartika mencari cara bagaimana memberikan pelajaran-pelajaran agar para gadis tidak bisa dibodoh-bodohi. Tidak lain,sekolah adalah kunci agar bisa membaca dan menulis.

Di antara kesibukan mengerjakan tugas-tugas harian di dalam rumah Afdeeling Cicalengka, Dewi Sartika remaja juga melakukan ‘tugas mulia’ untuk mengentaskan buta aksara sambil bermain bersama anak-anak pembantu, anak tukang kusir, anak tukang kebun, dan anak pelayan lainnya lewat tindakan yang sederhana: bermain sekolah-sekolahan. Di sebuah gudang tempat menyimpan kereta kuda, dengan memanfaatkan papan, genting dan arang sebagai alat-alat tulisnya, Dewi Sartika mulai mengajarkan aksara dan membaca.

Tindakan Dewi Sartika bermain sekolah-sekolahan ini sempat membuat para menak terkejut. Mereka mendapati anak-anak para abdi dalem yang umumnya jadi kelas rendahan dalam stratifikasi golongan feodal, ternyata juga bisa membaca dan menulis, bahkan mampu mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Belanda. Sesuatu yang tidak lazim dan mengejutkan pada zaman itu.

Hal ini bisa dilihat sebagai manifestasi jerih payah ‘manusia bertindak’-nya Dewi Sartika, sebuah langkah awal mendidik anak-anak perempuan tanpa memandang perbedaan status sosialnya. Setelah melewati berbagai halangan dan rintangan, Dewi Sartika berhasil mendirikan Sakola Kautamaan Istri pada 16 Januari 1904.

Relevan

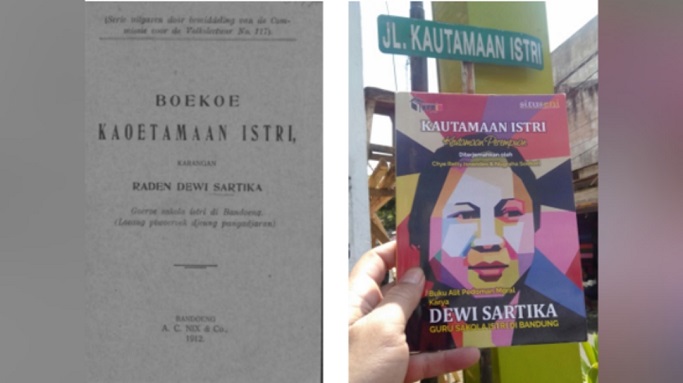

Ditulis dalam bahasa Sunda sebagai seri terbitan bacaan rakyat, Boekoe Kaoetamaan Istri karangan Radén Déwi Sartika: Goeroe Sakola Istri di Bandoeng (Loewang Piwoeroek djeung Pangadjaran) diterbitkan oleh A.C Nix & Co tahun 1912. Buku tipis serupa pamflet setebal 24 halaman ini terbagi menjadi lima bagian yang disusun secara kronologis berisi pokok-pokok pikiran Dewi Sartika tentang pendidikan bagi kaum perempuan. Sejak bagian ‘Boeboeka’ (Pembukaan) hingga bagian ke-5 ditulis Dewi Sartika secara langsung sebagai pokok-pokok pikiran yang disampaikan mirip wejangan.

Pada tahun 2020 buku setebal 96 halaman dengan ukuran 14x20 centimeter ini diterbitkan ulang setelah diterjemahkan dari Bahasa Sunda ke dalam Bahasa Indonesia oleh Chye Retty Isnendes dan Nugraha Soekari. Membengkaknya jumlah halaman dari naskah asli yang semula hanya 24 halaman ini bukan berarti ada tulisan baru Dewi Sartika yang kemungkinan belum terbit (unpublished), melainkan berisi esai kuratorial yang dipenuhi foto-foto perayaan sebuah acara perhelatan pentas bertajuk “Dangiang Dewi”.

Pada hemat saya, buku dengan balutan sampul wajah bergaya Wedha’s pop art portrait (WPAP) ini akan lebih menarik jika memuat uga tulisan asli Boekoe Kautamaan Istri sebagai teks kunci sehingga pembaca Sunda akan sekaligus menangkap nuansa zaman dan roh pikiran Dewi Sartika secara utuh.

Terlepas dari segala kekurangannya, buku ‘terjemahan’ karya Dewi Sartika ini patut disambut. Kehadirannya dirasa penting dan relevan ketika dunia pendidikan kita hari ini sedang tergelincir dari sistem pendidikan ideal. Kondisinya diperparah oleh wabah pandemi Covid-19 yang memaksa para ibu-ibu rumah tangga sekaligus menjadi ‘guru’ untuk mendidik putra-putrinya secara langsung di rumah.

Informasi Buku

Judul: Kautamaan Istri: Buku Alit Pedoman Moral Karya Dewi Sartika

Penulis: Dewi Sartika

Penerjemah: Chye Retty Isnendes & Nugraha Soekari

Penerbit: Situseni, Bandung

Cetakan: I, 2020

Tebal: 96 halaman