Pancasila sebagai Aktualisasi, bukan Alat Pengatur

Bukan alat pengatur, Pancasila mestinya menjadi pemberi ruang kreasi bagi setiap warga mempraktikkan empati, toleransi, dan karakter.

Wilfridus Demetrius S.

Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta/Dosen Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung.

5 Juni 2021

BandungBergerak.id - Beberapa hari belakangan ini Pancasila kembali menjadi pergunjingan publik. Ia diseret ke dalam persoalan para pegawai KPK yang dinilai gagal menyelesaikan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), kecurigaan politisasi riset yang muncul dari pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setelah sebelumnya duduk di dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan praktik rente yang hanya menguntungkan beberapa pihak.

Polemik tidak berhenti di situ saja. Profil Pelajar Pancasila sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang digagas oleh Kemendikbud pun dianggap belum mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Tidak terlepas dari berbagai polemik dan kritik di atas, menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni yang lalu, banyak tawaran webinar atau seminar daring yang mengulas Pancasila dari berbagai perspektif dianggap mampu memberi solusi atas persoalan bangsa.

Fenomena-fenomena di atas mengisyaratkan bagaimana Pancasila masih menjadi milik kaum elite. Kaum elite yang dimaksudkan di sini bisa dikategorikan ke dalam tiga golongan yaitu para politisi, pejabat tinggi negara, dan para akademisi. Benang merah dari tiga golongan ini adalah persoalan pendidikan Pancasila yang masih memberi porsi besar pada kompetensi pengetahuan, soal tahu atau tidak tahu, paham atau tidak paham.

Pancasila diperlakukan sebagai cetak biru peta intelektual seorang warga negara. Artinya, jika Anda mau menjadi warga negara yang baik, harus paham Pancasila, harus tahu Pancasila dengan segala sejarah dan nilai yang terkandung di dalamnya. Maka, tidak mengherankan jika Pancasila dianggap sebagai alat pengatur yang mungkin terlalu jauh mencampuri urusan bangsa.

Persoalan yang seringkali muncul adalah ketika warga negara merasa dirinya, paham, tahu, mengerti, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mengapa polemik seputar Pancasila selalu menjadi isu yang seksi dengan segala dampak yang ditimbulkannya?

Mantra Pengetahuan

Merujuk alur berpikir Taksonomi Bloom (1956), cara kita memperlakukan Pancasila baru sampai pada level mengetahui, memahami, dan menerapkan. Kita masih memperlakukan Pancasila sebagai “mantra” pengetahuan bahwa bonum commune itu akan terbangun jika seseorang disebut Pancasilais. Melanjutkan alur Taksonomi Bloom, harusnya Pancasila sudah dibawa ke tataran yang lebih kompleks, yaitu menjadi alat untuk mendeteksi (analisis), memberi pertimbangan (evaluasi), dan menciptakan ruang kreativitas baru sebagai warga negara (kreasi).

Dengan kata lain, Pancasila bergerak dari kehidupan nyata menuju ke tahap pemikiran dan selanjutnya turun lagi ke dalam lapangan kehidupan nyata. Inilah alasan mendasar mengapa Pancasila harus dihidupi sebagai sebuah sebuah pembiasaan yang membentuk cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara mendekati, serta cara bertindak baik secara personal maupun kolektif.

Bagaimana mempertemukan Pancasila yang masih dianggap sebagai alat pengatur di satu sisi dan di sisi lain diharapkan menjadi sebuah pembiasaan? Pendekatan yang bisa diterapkan adalah dengan mengakomodasi hierarki kebutuhan Abraham Maslow (1908-1970), yakni setelah kebutuhan fisik dan rasa aman, termasuk di dalamnya kebutuhan intelektual terpenuhi, orang kemudian termotivasi untuk mengatualisasikan diri.

Aktualisasi diri dalam konteks Pancasila mengacu pada realisasi potensi dan pertumbuhan seseorang. Tahapan ini digambarkan sebagai keinginan untuk mencapai segala sesuatu sehingga seseorang bisa menjadi yang terbaik.

Pancasila sebagai sebuah pembiasaan harusnya ditempatkan dalam konteks ini. Ia memberi ruang kepada setiap warga negara untuk mengatualisasikan dirinya, menjadi warga negara terbaik sebisa yang dapat diwujudkan. Bukan mengatur seseorang menjadi warga negara yang baik menurut kepentingan sekelompok orang.

Dalam praktik pemenuhan kebutuhan akan pendidikan yang layak, Pancasila tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, beradu argumentasi atau jual-beli wacana yang pada akhirnya kontraproduktif, melainkan harus mendorong para peserta didik untuk berpikir kreatif tentang apa saja yang dapat dicapai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Peserta didik didorong untuk memiliki rasa percaya diri untuk melakukannya.

Model pembelajaran berbasis inquiry memberi ruang bagi peserta didik menggali lebih dalam ketika mereka merasa cukup percaya diri dalam melakukan sesuatu, memiliki harga diri, dan keberanian untuk mengambil risiko. Model ini menjadi salah satu pilihan cara untuk memahami pengetahuan melalui pengalaman.

Baca Juga: Pancasila, Phronesis Berbangsa

Pancasila dari Rakyat (1): Menggali Nilai Ketuhanan dan Gotong Royong dalam Seni Reak

Ruang Kreasi

Memberi ruang yang luas bagi peserta didik untuk berkreasi kiranya menjadi inti dari profil Pelajar Pancasila yang diusung Kemendikbud. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi pendidikan sebagai sebuah proses mengembangkan seorang manusia untuk mencapai keutuhannya (menjadi semakin manusiawi). Bahkan, konsep ini pun dianggap setali tiga uang dengan perspektif filsafat progresivisme John Dewey, Paulo Freire, dan Ivan Illich (deschooling society) yang memandang pendidikan sebagai praktik pembebasan.

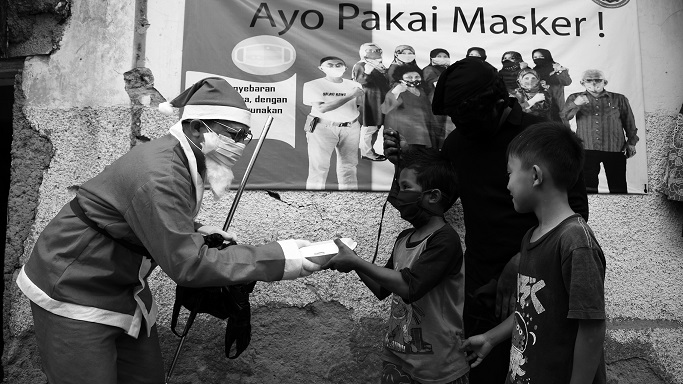

Pengetahuan melalui pengalaman yang layak untuk didalami dan dihidupi adalah Pancasila yang hidup dan dipraktikkan sebagai kebiasaan rakyat. Pada titik ini kita tentu sepakat bahwa Pancasila mampu bergerak untuk mencapai level aktualisasi diri bagi setiap warga negaranya.

Pancasila hendaknya tidak memposisikan dirinya sebagai pengatur bagaimana orang menjadi baik sebagai warga negara, melainkan pemberi ruang kreasi bagi setiap warga negara mempraktikkan empati, toleransi, dan karakter sesuai dengan kapasitas dan porsinya masing-masing.