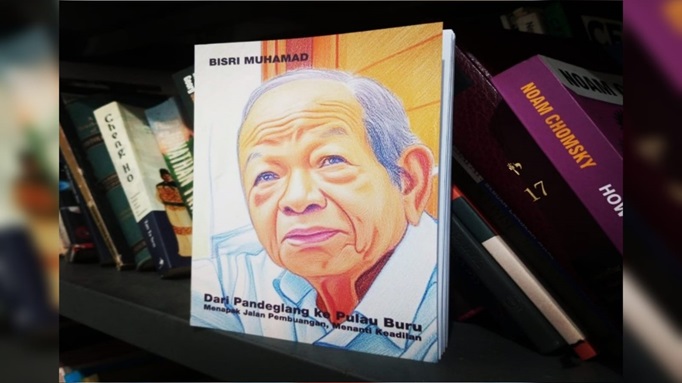

RESENSI BUKU: Bisri Muhamad dan Mawar Tanpa Mengapa

Dari Pandeglang ke Pulau Buru menceritakan kisah hidup Bisri Muhamad sejak ditangkap karena dituduh terlibat pembunuhan jenderal dalam peristiwa 30 September 1965.

Penulis Irfan Fauzan25 Januari 2026

BandungBergerak.id – Di Jerman abad ke-19, seorang teolog-mistikus bernama Angelus Silesius, menulis penggalan puisi bertajuk, “Without Why” (Ohne Warum): “The rose is without why; it blooms because it blooms / It pays no heed to itself, does not ask if it is seen.” Dalam pandangan teologinya, Tuhan dipahami ada bukan karena suatu penjelasan kausalitas atau teleologis (sebagaimana pandangan Aristotelian), melainkan Tuhan ada oleh sebab Ia memang semestinya ada; Ia adalah mawar yang mekar tanpa mengapa–tanpa perlu menjadikan diri sebagai objek bagi yang lain atau bahkan bagi dirinya sendiri.

Di sini, penggalan puisi itu bekerja bukan sebagai ornamen teologis, melainkan sebagai kacamata untuk membaca keteguhan eksistensial yang melintasi di memoar ini. Di hadapan buku Dari Pandeglang ke Pulau Buru (2025)–memoar tentang seseorang yang ditangkap, dipenjara, disiksa, dibuang, lalu bertahan–penggalan puisi Silesius menubuhkan dirinya. Seseorang itu bernama Bisri Muhamad.

Bisri Muhamad lahir dari keluarga petani di Lebak, Banten pada tahun 1936. Kehidupannya berubah ketika terjadi apa yang Orde Baru sebut sebagai peristiwa G30S/PKI. Lima hari pasca peristiwa itu, 5 Oktober 1965, Bisri sedang berjalan hendak menghampiri peringatan hari ulang tahun ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) di Alun-alun Kawedanan Menes. Di titik inilah, negara (militer) memutuskan untuk menyimpan otaknya di keranjang sampah. Sebuah jip polisi berhenti, menghadang jalannya, nama Bisri disebut, diangkut masuk lalu dibawa ke Polres Pandeglang dengan satu tuduhan: terlibat penculikan dan pembunuhan para jenderal di Jakarta lima hari sebelumnya. Tuduhan itu tidak datang dari bukti-bukti yang terkumpulkan, melainkan sebagai sebuah kesimpulan dogmatis. Dari situ, seluruh mekanisme kekerasan dijalankan untuk menyesuaikan realitas dengan kesimpulan dogmatis tersebut.

Di ruang interogasi, irasionalitas negara mengkristal. Ia disiksa dan dipaksa mengakui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ia sendiri tidak pernah ucapkan. Polisi bertanya tentang PKI, tentang G30S, tentang pembunuhan jenderal. “Apa peranan saudara dalam peristiwa itu?” tanya Polisi dengan nada antagonis. Padahal, seperti ditulisnya, ia tidak terlibat, bahkan tahu ada peristiwa G30S saja tidak. Di sini, kekerasan negara bersifat Kafkaesque: negara tidak sekadar memaksa pengakuan, tetapi memaksa sebuah narasi pada tubuh yang tidak tahu-menahu. Tidak ada ruang untuk menjadi subjek tanpa narasi; Bisri tereduksi menjadi objek yang mesti diberi “mengapa” agar kekerasan dapat dilegalkan.

Setelah itu, hidupnya digiring masuk ke rezim kerja paksa. Di sinilah memoar ini menjadi sangat kaya secara faktual: Bisri mencatat satu per satu proyek yang ia kerjakan sebagai tahanan politik di bawah Korem 064 Maulana Yusuf mulai dari pembangunan Pelabuhan Karangantu, jalan Palima–Cinangka, simpang Cilegon–Anyer–Carita, irigasi Cisata dan Curug Rame, perumahan tentara di Unyur, pariwisata Batukuwung dan Karang Bolong, hingga proyek Sawah Luhur. Semuanya dikerjakan tahanan yang dituduh PKI, tanpa upah, di bawah ancaman, dengan tubuh yang makin kurus dan kulit yang makin gelap tergerogoti lapar dan terbakar sinar matahari.

Baca Juga: RESENSI BUKU: Selama ini Kita Salah Paham Mengenai Anarkisme

RESENSI BUKU: Broken Strings, Manipulasi, Relasi Kuasa, dan Tubuh Perempuan

RESENSI BUKU: Ketika Kekerasan Seksual di Ruang Digital Merembet ke Fisik

Dibuang ke Pulau Buru

Yang menarik, buku terbitan Ultimus ini ditulis Bisri dengan nada yang sepenuhnya tidak sentimental. Ia tidak meminta pembaca untuk kasihan. Ia menulis seperti orang yang sedang menyusun laporan: langsung ke detail, langsung ke nama tempat, jenis kerja, kondisi fisik. Kekejaman negara justru tampil telanjang karena ia tidak dibungkus dramatisasi. Dalam hal ini, gaya penulisan Bisri adalah gaya orang yang martabatnya sudah lama dihabisi, tapi ia menolak menjadi objek belas kasihan.

Puncak pengalaman penindasan negara ini adalah pembuangan Bisri ke Pulau Buru. Dari Nusakambangan, ia dan kawan-kawannya diangkut dengan kapal laut menuju sebuah pulau yang sejak Orba kita kenal sebagai tempat pembuangan manusia. Di Pulai Buru, ia ditempatkan di Unit Ronggolawe (Unit R), dan di sana ia menjadi Kepala Barak 2, bertanggung jawab atas ratusan orang dari berbagai daerah.

Ada satu episode yang layak dijadikan pusat gravitasi resensi ini: insiden apel pagi. Sebagian tahanan tidak hadir apel karena sakit dan kehujanan. Komandan unit, marah, mengancam akan menghukum mereka semua. Situasi mengarah ke kekerasan massal. Tidak ada yang berani bicara; semua tahu satu kalimat salah dapat berujung pada pembantaian. Di momen ini Bisri maju–lima langkah ke depan. Ia melapor bahwa orang-orang yang absen sakit dan kedinginan. Ia belum selesai bicara ketika pukulan mendarat di pipi dan dadanya. Ia berusaha tidak jatuh. Malam harinya, para tahanan datang mengucapkan terima kasih: kalau ia tidak maju, kemungkinan besar satu unit akan jadi sasaran.

Di sini, Bisri tidak tampil sebagai pahlawan dalam pengertian retoris; ia tidak mempatetiskan dirinya. Tetapi secara eksistensial, tindakannya adalah sesuatu yang lain: ia mengambil risiko tanpa jaminan. Ia melangkah ke depan dalam situasi di mana tidak ada yang menjanjikan bahwa langkah itu akan menyelamatkan siapa pun–termasuk dirinya sendiri.

Buku ini kemudian bergerak ke fase berikut: menunggu kebebasan, gelombang pembebasan yang datang bertahap, kekecewaan ketika namanya belum dipanggil di gelombang pertama, dan akhirnya keberangkatan pulang pada 13 November 1979. Ia naik kapal Tanjung Pandan, meninggalkan Pulau Buru dengan koper satu-satunya, dan kembali ke rumah dengan status “tidak terlibat, tidak bersalah, dan tidak melalui proses hukum”–status yang pada hakikatnya tak berarti apa pun dengan fakta penindasan yang dialaminya selama bertahun-tahun sebelumnya!

Di bagian akhir buku, terdapat foto-foto memperlihatkan kelanjutan hidupnya: rumahnya di Warunggunung, pertemuannya dengan sesama penyintas, kehadirannya di Pertemuan Reboan Forum 65 di LBH Jakarta, kunjungannya ke Komnas HAM dan LPSK, sampai fotonya di kantor Amnesty International dan dalam forum-forum dengan Paguyuban Keluarga 65. Foto-foto di bagian akhir ini tidak hadir sebagai lampiran sentimental; ia adalah bukti bahwa tubuh yang coba dihapus negara itu tetap menuntut ruang di publik. Di sinilah poin utama perjuangan Pak Bisri: ia tidak mundur apalagi menghilang; ia memutuskan untuk eksis di sebuah bangsa yang berusaha menghapus eksistensinya!

Lompatan Eksistensial

Pada tahap ini, seluruh pengalaman konkret Bisri–penangkapan, kerja paksa, pembuangan, hingga advokasi di usia tua–membawa kita kembali pada pertanyaan yang lebih dalam: apa artinya bertindak di sebuah bangsa yang tidak menjanjikan apa-apa?

Untuk menjelaskan ini, mari kita menyinggung satu pemikiran filsuf eksistensial, Søren Kierkegaard. Dalam Fear and Trembling (1843), Kierkegaard menggambarkan apa yang ia sebut sebagai lompatan iman (leap of faith): lompatan eksistensial yang dilakukan subjek tanpa jaminan bahwa ada “tanah” yang akan menyambutnya dibawah. Lompatan itu bukan tindakan orang yang sudah punya kepastian; justru sebaliknya, ia dilakukan dalam ketidakpastian radikal. Yang membuat lompatan itu sahih bukan hasilnya, tetapi keputusan subjek untuk tetap melompat itu sendiri.

Apa yang dilakukan Bisri–ketika ia maju lima langkah di apel Unit R, ketika ia bertahan setelah pembuangannya, dan ketika ia masih menghadiri forum-forum advokasi di usia tua–adalah rangkaian lompatan semacam itu. Ia tidak punya garansi bahwa tindakan-tindakan itu akan membuatnya menang, akan meluruskan sejarah, akan menyadarkan bangsa Indonesia. Barangkali, ia tahu bahwa bangsa ini cukup bengis untuk membiarkan orang semacamnya mati tanpa pemulihan. Tetapi ia tetap melompat.

Di sini, mawar Silesius dan lompatan Kierkegaard bertemu dalam tubuh yang konkret: Bisri Muhamad. Bisri adalah the rose is without why: memutuskan mekar tanpa menuntut alasan. Bisri adalah leap of faith: keberanian melompat tanpa kepastian akan mendarat di tanah “keberhasilan”. Dari Pandeglang ke Pulau Buru adalah dokumentasi hidup dari dua alegori itu yang turun ke tanah: ke jalan Palima–Cinangka, ke lumpur Karangantu, ke barak Unit Ronggolawe, ke ruang-ruang diskusi di Jakarta.

Sekali lagi, buku ini pantas dibaca karena buku ini adalah kesaksian tentang bagaimana satu manusia, setelah dirampas negara dari segala hal yang membuat hidup masuk akal, tetap memilih untuk hidup–dan bahkan lebih dari itu: memilih untuk mekar, memilih untuk lompat, memilih untuk bertahan. Bisri melakukan itu semua bukan karena tahu bahwa ia akan menang; Bisri melakukan itu semua karena ia tahu bahwa itu adalah benar!

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB