MAHASISWA BERSUARA: Hilangnya Angkutan Umum dan Retaknya Hak Bermobilitas

Angkutan umum sejatinya dirancang untuk menjamin kesetaraan mobilitas. Ia digunakan bersama dan ditujukan untuk semua, bahkan penyandang disabilitas sekalipun.

Luthfiyah Mulyani

Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung. Aktif di Himpunan mahasiswa Planologi (HMPL) Itenas.

4 Februari 2026

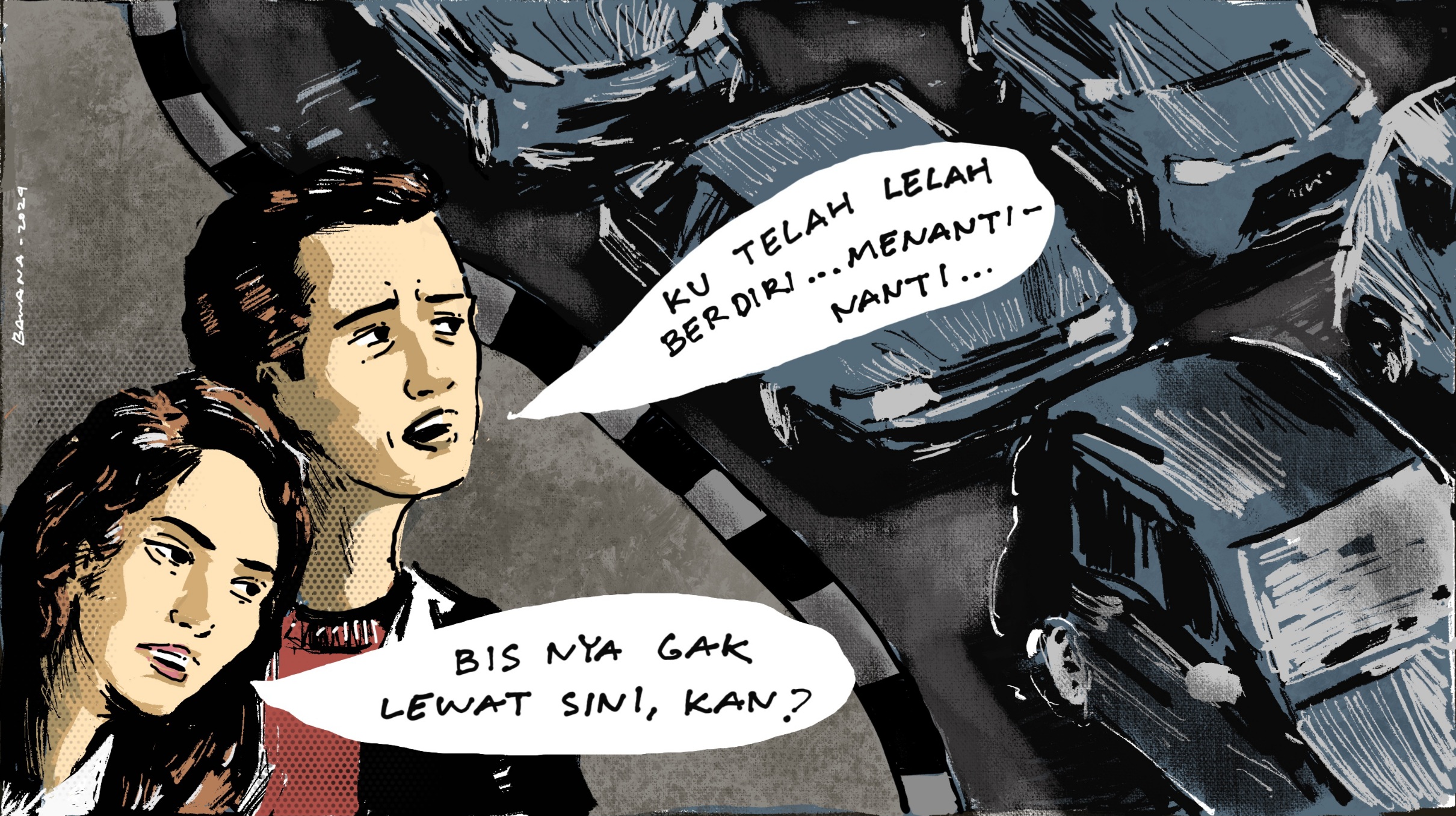

BandungBergerak.id – Seperti yang kita ketahui bahwa angkutan umum di suatu daerah berperan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas serta menentukan tingkat kehidupan warganya. Namun, berbeda dengan kondisi yang terjadi di daerah saya. Di depan rumah saya, tepat berhadapan dengan sebuah Sekolah Dasar SD), ada satu pemandangan yang belakangan ini saya lihat. Saat jam pulang sekolah, beberapa anak berdiri di pinggir jalan, menunggu kendaraan yang lewat untuk diberhentikan dan dimintai tumpangan secara gratis, istilah ini biasa di sebut nebeng/Nge BM. Mereka tampak lelah, ingin segera pulang, namun tidak ada angkutan umum yang bisa mereka naiki. Pemandangan ini terasa janggal, sekaligus menyedihkan. Bukan karena anak-anak itu meminta tumpangan, melainkan karena mereka harus melakukannya.

Menurut kesaksian warga, kondisi ini sudah berlangsung hampir dua tahun terakhir. Angkutan Kota (Angkot) di daerah tempat saya tinggal tidak lagi beroperasi. Sebelum saya merantau ke luar kota, angkot dan ojek merupakan bagian dari keseharian warga. Anak-anak sekolah, ibu rumah tangga, hingga pekerja bisa bepergian tanpa harus memiliki kendaraan pribadi. Kini, perlahan tapi pasti, angkutan umum itu menghilang. Ojek tidak lagi memiliki pangkalan serta angkot berhenti beroperasi. Terlebih, hal ini terjadi di wilayah pinggiran Kabupaten Bekasi. Kehilangannya seolah dianggap wajar, dengan alasan yang kerap terdengar: “Namanya juga daerah pinggiran”.

Hilangnya angkutan umum ini mengubah pola mobilitas masyarakat. Banyak orang tua kini mengantar jemput anaknya ke sekolah, termasuk jenjang SMP dan SMA. Tidak sedikit pula pelajar yang membawa sepeda motor sendiri. Ojek memang masih ada, namun hanya muncul pada jam-jam tertentu, lebih tepatnya pada saat bubarnya sekolah saja. Tidak ada yang benar-benar mangkal, pangkalan ojek terdekat pun letaknya cukup jauh untuk dijangkau. Ditambah daerah saya ini belum terjangkau oleh jaringan transportasi online. Dalam kondisi seperti ini, kendaraan pribadi perlahan menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Mencari Akar Kemacetan, Melihat Kembali Arah Pembangunan Transportasi Umum Kota Bandung

MAHASISWA BERSUARA: Bagaimana Akses Transportasi Umum yang Terbatas Membebani Mahasiswa Bandung

MAHASISWA BERSUARA: Mencari Solusi untuk Kemacetan Abadi Cibiru-Cileunyi

Hak Bermobilitas

Di titik itu saya mulai bertanya pada diri sendiri: apakah hak warga di daerah saya memang berbeda dengan hak warga lain? Bukankah setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bergerak, untuk mengakses pendidikan, dan untuk pulang ke rumah dengan aman? Transportasi umum bukan sekadar sarana teknis, melainkan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Ini menentukan apakah seseorang bisa bersekolah, bekerja, berobat, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan layak.

Secara konstitusional, negara sebenarnya telah diberi mandat yang jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Lebih jauh, Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya, hak bermobilitas merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip tersebut, karena tanpa adanya akses transportasi, kesejahteraan hanya menjadi janji di atas kertas.

Keresahan yang saya rasakan ternyata tidak berdiri sendiri. Ketika saya mencoba menelusuri data, temuan ini justru memperkuat pengalaman sehari-hari yang saya saksikan. Berdasarkan hasil penelitian dan survei mahasiswa Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) tahun 2023 yang mengacu pada data Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, dari sekitar 30 trayek angkutan perkotaan yang tercatat secara resmi, hanya sekitar 14 trayek yang masih aktif beroperasi. Bahkan pada beberapa trayek, selisih antara izin dan realisasi operasional sangat jauh. Sebagai contoh, trayek K-29 hanya mengoperasikan 2 armada dari 25 armada yang diizinkan, sementara trayek K-35 hanya mengoperasikan sekitar 20 armada dari 63 armada yang diizinkan.

Fakta ini menunjukkan bahwa hilangnya angkot bukan lagi sekadar persoalan persepsi warga, melainkan fenomena struktural. Angkutan umum memang masih tercatat secara administratif, tetapi secara faktual tidak lagi hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Padahal, angkutan umum sejatinya dirancang untuk menjamin kesetaraan mobilitas. Ia digunakan bersama dan ditujukan untuk semua, bahkan penyandang disabilitas sekalipun.

Kondisi seperti ini tentunya tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah. Meskipun angkot dikelola oleh pihak swasta, pemerintah tetap memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengontrol, mengawasi, dan memastikan bahwa layanan publik berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Karena Ketika kontrol tersebut melemah, seperti yang sudah terjadi, wilayah pinggiran dan rute yang dianggap tidak menguntungkan menjadi yang pertama ditinggalkan. Jika kondisi ini dibiarkan, ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi akan terus meningkat.

Persoalan Keadilan

Dampaknya tentu bukan hanya dirasakan hari ini, tetapi juga di masa depan, bisa dalam bentuk kemacetan yang semakin parah akibat meningkatnya kendaraan pribadi, kualitas lingkungan yang menurun, serta ketimpangan akses antarkelompok masyarakat. Pada titik ini, persoalan angkutan umum tidak lagi bisa dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai persoalan keadilan dan pemenuhan hak warga negara. Karena dalam kondisi seperti ini, artinya masyarakat tidak benar-benar ditempatkan sebagai subjek dalam perencanaan wilayah dan transportasi, melainkan hanya sebagai pihak yang harus beradaptasi dengan keterbatasan yang tidak mereka ciptakan.

Di saat sebagian warga masih kesusahan untuk menaiki angkutan umum, di sisi lain kita sering berbicara tentang Indonesia Emas sebagai cita-cita masa depan yang gemilang, yang digambarkan begitu maju dan sejahtera. Namun, jika hal sekecil angkutan umum saja gagal diprioritaskan, pertanyaan penting muncul: apakah masa depan itu akan menjadi kenyataan bagi semua warga, atau hanya menjadi ilusi bagi sebagian? Ketika anak-anak sekolah menunggu belas kasih kendaraan lewat untuk pulang, sebuah perilaku yang harusnya tidak perlu terjadi dalam negara berdaulat. Itu bukan hanya soal transportasi, tapi itu soal hak yang hilang. Negara yang baik bukan yang hanya hadir dalam janji, tetapi yang hadir dalam realitas keseharian warga.

Selama hak bermobilitas masih bergantung pada keberuntungan dan kebaikan orang lain, artinya negara belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan warganya. Keadilan sosial tidak lahir dari slogan, melainkan dari kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan paling mendasar. Jika tidak, Indonesia Emas berisiko menjadi mimpi indah bagi sebagian, dan mimpi buruk bagi mereka yang setiap hari harus berjalan lebih jauh hanya untuk sampai ke rumah.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp Kami