Secuplik Kisah Marx House, Kursus Pendidikan Politik Kiri pada Awal Masa Kemerdekaan

Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) mendirikan Marx House tahun 1946 untuk menguasai ideologi dan pemikiran marxisme. Terbuka untuk kader partai dan organisasi kiri.

Andika Yudhistira Pratama

Penulis tinggal di Padalarang

30 Juli 2023

BandungBergerak.id – Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) terbentuk sebagai hasil fusi tujuh organisasi pemuda dalam Kongres Pemuda I di Yogyakarta pada 9-10 November 1945. Sebagai organisasi atau laskar yang bernafaskan sosialis, Pesindo turut mendirikan semacam sekolah kursus politik kiri untuk kader-kadernya: Marx House.

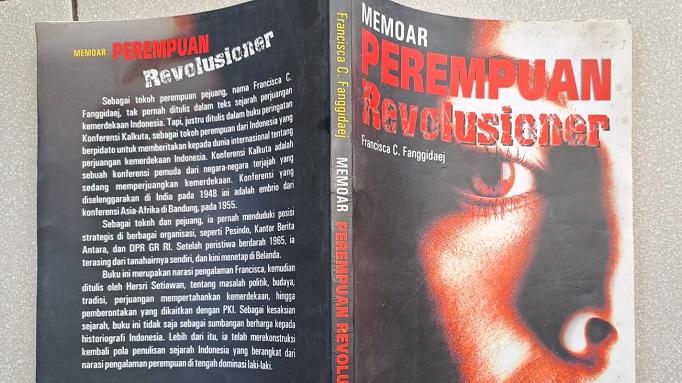

Francisca C. Fanggidaej, yang saat itu menjadi anggota Badan Penerangan DPP Pesindo, turut serta dalam kursus pendidikan politik di Marx House, Madiun. Dalam memoarnya yang ditulis Hersri Setiawan berjudul Perempuan Revolusioner (2016), dia berujar bahwa selain sebagai upaya untuk menyiapkan diri para kader dalam perang gerilya dan penggunaan senjata, Marx House dipersiapkan sebagai tempat untuk memberikan penerangan politik kepada rakyat. Sebuah lanngkah strategis untuk mengetahui dasar-dasar dan tujuan perjuangan Pesindo.

Di Marx House inilah Francisca untuk pertama kalinya mendengar istilah “sama rata sama rasa” yang diciptakan Mas Marco Kartodikromo, dari gurunya yang bernama Djaetun (eks Digulis) dalam pelajaran filsafat. Saat itu, dia tidak langsung memahami apa yang disampaikan gurunya tersebut.

Lantas dia segera bertanya: “Sama rata sama rasa itu bagaimana?”

Djaetun menjawabnya: “Itu tergantung dari kamu!”

Mendengar jawaban itu, Francisca C. Fanggidaej terdiam dan menanggung perasaan kesal sebab dia belum terbiasa menerima kata “kamu”, khususnya dari orang yang belum dekat dengannya.

“Tergantung kamu!" kembali Djaetun menegaskan.

Francisca masih terdiam.

Djaetun kembali berkata sekaligus mengakhiri tanya jawab tersebut: “Tergantung dari kamu, dari aku, dan dari kita masing-masing. Apa bisa apa tidak.”

Setelah menceritakan pengalamannya dengan Djaetun, Francisca menceritakan pengalaman lainnya selama tinggal dalam asrama Marx House. Menurutnya, para peserta kursus hanya tidur di atas selembar tikar tanpa kelambu dan harus merapikan kembali tempat tidurnya masing-masing.

Selain pelajaran filsafat, para peserta kursus diberi pelajaran utama tentang marxisme-leninisme, politik-ekonomi, dan sejarah gerakan rakyat yang memuat materi tentang Pemberontakan 1926, Budi Utomo, ISDV, hingga tanah pengasingan Digul.

Baca Juga: Sukarno, Kapitalisme, dan Jomblo

Merayakan Idul Fitri dari Sebelah Kiri

MEREKA YANG PERNAH BERGERAK DI BANDUNG #6: Jejak Langkah “Si Jalak Harupat†yang Berakhir Secara Tragis

Berawal di Madiun

Secara resmi Marx House dibuka pada 22 Mei 1946 di Madiun. Dalam upacara pembukaannya, Maruto Darusman (eks anggota Perhimpunan Indonesia) dan Setiadjit (eks Digulis yang baru kembali dari Australia) memberikan ceramah umum dengan tema perjuangan pemuda Indonesia di Belanda. Meski didirikan oleh Pesindo, Marx House terbuka untuk kader-kader PKI (Partai Komunis Indonesia), Partai Sosialis, dan organisasi kiri lainnya untuk menguasai ideologi dan pemikiran marxisme.

Seturut Norman Joshua Soelias dalam Pesindo: Pemuda Sosialis Indonesia 1945-1950 (2016), selain Djaetun, tenaga pengajar Marx House diisi oleh eks anggota Perhimpunan Indonesia (PI), seperti R. M. Gondho Pratomo, Jusuf Muda Dalam, Maruto Darusman, Dr. Dick Muwaladi, Otto Abdulrachman, dan eks digulis Djaetun.

Ibarrur Sudharsono dalam Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia (2021) mencatat bahwa Marx House mendapat suntikan finansial dari serikat-serikat buruh pada masa itu, utamanya Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia).

Satu periode pengajaran berlangsung selama dua bulan dengan kuota peserta kursus berasal dari kader-kader PKI, PSI, PBI, dan Pesindo yang masing-masing terdiri dari 40 orang, ditambah BTI dan SOBSI yang mengirimkan 10 hingga 20 kadernya. Tidak ada pungutan biaya sepeser pun untuk belajar di Marx House.

Selama proses pembelajaran, para pengajar hanya menggunakan diktat. Hal ini tidak terlepas dari minimnya literatur marxisme pada masa itu. Sedangkan para peserta kursus mendengarkan, mencatat, dan berdiskusi selama pembelajaran berlangsung.

Francisca C. Fanggidaej merupakan satu dari hanya tiga perempuan dalam angkatan pertama Marx House di Madiun. Setelah menyelesaikan kursus tersebut, dia kembali bekerja di Badan Penerangan DPP Pesindo.

Pindah ke Yogyakarta

Setelah melahirkan angkatan pertama di Madiun, Marx House dipindahkan ke bekas gedung administrator pabrik gula Padokan (kini dikenal dengan nama Madukismo), Yogyakarta dan berhasil melahirkan dua angkatan. Menurut Irwansyah Nuzar, dkk dalam Djohan Sjahroezah, Merajut Jejaring Perjuangan (2012), Marx House di Yogyakarta menjadi “rujukan bagi semua golongan kiri di seluruh wilayah Republik.”

Dalam satu Minggu, proses belajar dilangsungkan selama empat jam di waktu pagi dan sore hari.Peserta kursus mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik jika dibandingkan saat masih berada di Madiun. Selain para pengajar yang sudah ada sejak di Madiun, para tokoh pergerakan lain turut mengisi pembelajaran di Marx House Yogyakarta, termasuk Alimin, Sardjono, Sjahrir, Amir Sjarifuddin, L. M. Sitorus, Tan Ling Djie, dan Djohan Sjahroezah.

Oey Hay Djoen, anggota Lekra, yang merupakan alumni Marx House di Yogyakarta, mengisahkan bagaimana keikutsertaannya di Marx House berawal dari pertemuannya dengan eks Digulis yang ia sebut bernama Pak Kliwon di Gedung Tua yang terletak di ujung jalan Spoorstraat, tepat di belokan ke jalan Boldi, Malang. Sambil memegang buku Manifesto Komunis di tangan, ia menerima tawaran dari Pak Kliwon untuk mengikuti kursus Sarekat Rakyat di Kota Malang. Selama mengikuti kursus tersebut, Oey Hay Djoen bertemu dengan Sujitno – eks Digulis – yang baginya merupakan sosok guru yang tidak akan pernah dilupakan.

Setelah menyelesaikan kursus Sarekat Rakyat, Oey Hay Djoen mendapatkan tawaran dari gurunya tersebut untuk mengikuti kursus Marx House di Yogyakarta. Tanpa pikir panjang, dia terima tawaran tersebut.

Setibanya di Marx House, Oey sempat mengalami stres. Terutama akibat penolakan terhadap dirinya karena usianya saat itu dianggap belum memenuhi syarat, Meski dia tak bergeming dengan menyodorkan surat rekomendasi dari gurunya dari Sarekat Rakyat, tapi pada akhirnya yang menolongnya adalah intervensi Tan Ling Djie (Sekjen Partai Sosialis) terhadap L. M. Sitoroes (Sekretaris Partai Sosialis), orang yang sebelumnya menolak kehadirannya untuk turut dalam angkatan kedua Marx House.

Di Marx House, Oey Hay Djoen mendapati sekitar 40 hingga 50 peserta kursus lain yang terdiri dari para aktivis partai dan serikat buruh yang berasal dari berbagai daerah. Di antara mereka, ada nama Soerdarmo dan Ahmad Ireng yang memimpin SBPP Surabaya, Siti Asiah yang pemimpin Gerwis atau Gerwani (yang kelak menjadi istri Satyagraha), seorang berinisial H. M. yang kelak menjadi pimpinan NU, dan terakhir Mbak S yang kemudian menjadi istri dari seorang menteri dalam pemerintahan Sukarno.

Selama berada di Marx House, Oey memperoleh pengajaran tentang materialisme-dialektika yang diampu Djaetun, gerakan buruh oleh R. M. Gondo Pratomo, dan keorganisasian oleh Otto Abdulrachman, dengan metode pengajaran studi bersama dan diskusi.

Hilmar Farid dalam obituari berjudul "Mengenang Oey Hay Djoen (1929-2008)” mencatat bagaimana Oey Hay Djoen menyebut bahwa Marx House menjadi titik awal bagi aktivitas politik dan penerjemahan yang kelak ia jalani sebagai profesinya. Setelah dua bulan berada di Marx House, ia kembali ke Malang untuk turut serta dalam pergerakan buruh dan perang gerilya.

Selain kisah Oey Hay Djoen, seorang anggota TKR, Moestahal, turut mengisahkan pengalamannya di Marx House, Yogyakarta pada tahun 1946. Keikutsertaannya tidak terlepas dari rekomendasi Mayjen Djokosujono yang saat itu merupakan staf Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin.

Meski besar di lingkungan keluarga santri, Moestahal bersikukuh bahwa mempelajari marxisme atau komunisme tidak akan merobohkan keimanannya sebagai seorang muslim. "Ilmu maupun praksis untuk memecahkan problem-problem sosial-ekonomi itu adalah Marxisme," ujar Moestahal dalam Aufannuha Ihsani "Ketika Santri 'Belok Kiri'" (Intisari, 1 September 2021).

Atas keyakinan itulah, Moestahal menjadi pembeda dari dua peserta Marx House lain dengan latar belakang santri yang mengundurkan diri di tengah perjalanan. Dalam ingatannya, kedua santri tersebut berkesimpulan bahwa “dialektika dan materialisme historis adalah ateisme.”

Menurut Soe Hok Gie dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan (2005), Marx House tidak terdengar lagi sejak Juni tahun 1947. Namun, ia mencatat bahwa selama kurun waktu satu tahun (1946-1947), terdapat sekitar 540 lulusan Marx House, dengan 20 orang di antaranya adalah wanita. Sebagian besar lulusannya menjadi pekerja yang gigih dan praktis. Selain itu, melalui Marx House, organisasi-organisasi kiri dapat memenuhi kebutuhan untuk pekerjaan-pekerjaan di lapangan.

Meski berakhir tanpa kabar yang pasti, merujuk Francisca C. Fanggidaej, Marx House telah mengilhami partai-partai pada medio 1950-1960 untuk mendirikan sekolah kaderisasi serupa, dari tingkat pusat dengan nama SPC (Sekolah Partai Central) hingga tingkat desa yang dinamai “kursus politik”.