RUANG RENUNG #29: Riak-riak Mungil Penganan Selestial

Krishnamurti Suparka dan Yogie Ahmad Ginanjar mencoba berbicara dengan cara Sartrean pada pameran yang bertajuk Whispers in the Lesser Cosmos di Galeri Ruang Dini.

Mardohar B.B. Simanjuntak

Penulis adalah dosen di Fakultas Filsafat Unpar. Gemar mengirimkan refleksinya tentang kehidupan sosial.

23 November 2023

BandungBergerak.id – Satu-satu cara kita melihat ke bawah, ke tanah tempat kita bercocok tanam dan menghidupi delapan milyar perut yang sekarang menghuni planet ini, adalah dengan melihat ke atas. “The only way is up”, demikian kurang lebih ketikan sang legenda sains di alat penyintesa suaranya. Hawking – Stephen William Hawking – tidak asal bicara di ruang kerjanya di Cambridge, Inggris. Manusia menyelamatkan hidupnya dan membina lingkungan yang memberinya makan dengan menatap titik-titik redup di langit malam. Kerlipan bintang-bintang di langit sana adalah tanda musim tanam dimulai, pemandu perjalanan saat tidak ada marka yang bisa diandalkan, dan bahkan nasib masa depan bagi jutaan individu dan bahkan mungkin ribuan kerajaan sepanjang sejarah peradaban dunia.

Jangkar Harapan Hampa versus Kemustahilan Kosong

Menariknya, tidak semua harapan kita pada jangkar-jangkar langitan adalah “isi” secara faktual. Saat kita menatap langit, mata kita sebenarnya sulit membedakan bintang-bintang semu – dan bahkan sebagian dari penunggu selestial ini adalah asteroid yang terserak di Sabuk Oort di antara Mars dan Jupiter. Asteroid-asteroid ini berjarak hampir satu juta kilometer dari satu ke yang lain. Sebagai perbandingan, jarak antara bumi yang kita huni dan bulan yang sering kita jadikan puisi dan lirik lagu sekitar 384 ribu kilometer. Itu berarti jarak antarbongkahan batu karang yang terserak itu sekitar dua setengah kali ruang tempuh dari tanah kita berpijak ke titik tujuan misi Artemis NASA mendarat manusia di tahun 2026. Langit yang kita jadikan harapan ternyata hanya serakan kehampaan.

Lepas dari waktu kurang lebih enam hari untuk bergerak dari asteroid satu ke berikutnya, alam semesta hampa kita yang kita huni tidak pernah kosong. Segera setelah dentuman besar – Big Bang – proto-partikel bergerak ke seluruh penjuru dalam bentuk Cosmic Microwave Background (CMB). Setiap kali terjadi benturan antar lubang hitam, gelombang gravitasional (gravitational wave) melesat ke segala arah. Setiap sistem bintang melepaskan angin bintang (solar wind) dalam bentuk hempasan partikel atau sub-partikel. Singkatnya, bahkan kolong-kolong paling ujung di semesta teramati (observable universe) juga tidak luput dari materi gelap (dark matter). Hampa, kosong, atau nothing atau apapun itu, tidak pernah ada.

Baca Juga: RUANG RENUNG #26: Gugat Samar Garis-garis Cartier-Bressonian

RUANG RENUNG #27: Pekik Lembut Estetik tanpa Kritik

RUANG RENUNG #28: Simfoni Keenam Beethoven Tukang-tukang Piknik Profesional

Krisis Kekosongan: Kemustahilan yang Hampa

Dua titik persoalan muncul tentang kosong-kosongan saat Plato mulai dengan saya sang pengamat yang bebas dari apa pun: ego transendental. “Mata” yang kebal ruang dan waktu ini awalnya menjadi alat ukur baik mutlak dalam filsafat maupun teologi mana pun. Persoalannya, gagasan Plato membentur tembok saat ditarik ke titik ekstrem noumenal Kant: ada wilayah pengetahuan yang tidak mungkin kita ketahui – bahkan oleh disposisi transendental sang ego. Edmund Husserl mencoba untuk memodifikasinya menjadi lebih halus dengan memberi catatan kritis terhadap apa pun yang dicerap oleh the eye from nowhere tersebut. Heidegger mencoba memagarinya dengan ketiadaan sebagai titik pijak: bahwa semua makna hanya mungkin dimaknai saat dibenturkan dengan nothingness.

Sartre – yang kemudian diikuti gelombang pemikir setelahnya – mencoba untuk keluar dari jebakan the eye from nowhere tersebut. Selama masih ada ego transendental menurut Sartre, selalu ada tembok pemisah antara saya dan realitas; pengetahuan saya hanya berkisar seputar realitas, dan satu-satunya yang tidak mungkin saya ketahui adalah sang saya. Hakikat realitas yang sunyata, bagi Sartre, adalah saat the finite (yang terbatas) bisa membedakan dirinya dari the infinite (yang tidak terbatas) – sekalipun keduanya berasal dari substansi yang sama. Inilah dualisme yang lebih kokoh daripada dualisme transendentalitas kesayaan. Bila Heidegger mencoba untuk tawar-menawar dengan ketiadaan, Sartre menariknya ke titik radikal: kemengadaan kita semua adalah bukti mentahnya nothingness.

Dualisme Finitus Infinitus – Membatasi yang Tak Terbatas

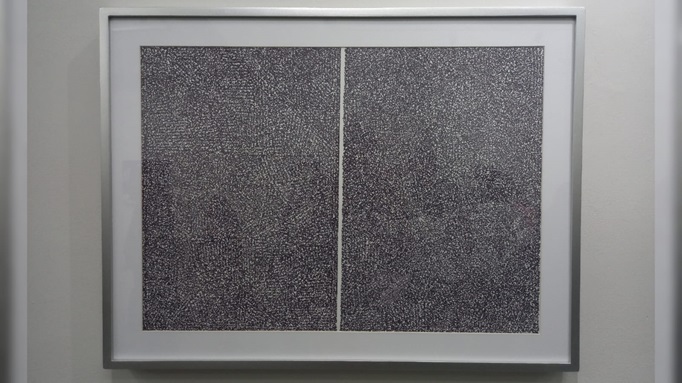

Krishnamurti Suparka dan Yogie Ahmad Ginanjar mencoba berbicara dengan cara Sartrean dalam pameran yang bertajuk Whispers in the Lesser Cosmos, di Galeri Ruang Dini, 26 Agustus sampai dengan 17 September 2023 lalu. Menariknya, Krishnamurti dan Yogie menempuh jalur yang berbeda. Bagi Krishnamurti, ketidakterbatasan disikapi dengan cara mengadakan sang terbatas lewat simbol proto-alfabetik yang muncul tanpa bisa dimaknai. Lebih ekstrem lagi, Krishnamurti tidak membiarkan kita mengidentifikasi potongan-potongan “simbol” tersebut, baik dari sisi dimensi maupun dari sisi kognisi. Ia bertarung dengan ketiadaan di setiap titik untuk mengada, namun Khrisnamurti tidak berusaha untuk memaksa gerak konstruksi mengada sedang berjuang untuk ada.

Yogie, lepas dari inkonsistensinya dengan satu kanvas abstrak yang atonal dengan tema yang ia usung, di karya-karya lainnya ia mencoba mengada lewat simbol-simbol figuratif yang masih bisa kita kenali, namun tidak mungkin kita selesaikan sebagai kognisi. Upaya kontra-identifikasi Yogie kadang berhasil, kadang menemui jalan buntu. Namun satu hal yang pasti, bagai menyerakkan kata, betapa pun kita mencoba kita akan gagal sampai pada sebuah kalimat. Kita dibiarkan dengan berbagai kesempatan untuk berbicara hingga kita gagal untuk berkata-kata. Di berbagai kesempatan Yogie menyembulkan warna-warna emas, sebuah selipan tekad pribadi dari titik balik dalam sejarah kekaryaannya, untuk bertahan sebagai pelukis. Yogie bahkan mengadakan yang terbatas dengan kemengadaan dirinya dalam semesta kosmik kanvas-kanvas yang dihadirkannya.

Baik Yogie maupun Krishnamurti tidak sedang mengadakan sang terbatas dalam semesta makro – mereka mencoba mementahkan ketiadaan yang memang tiada dalam petikan-petikan semesta mikro; semesta-semesta yang tidak seelit kesunyataan universal – lesser cosmos. Namun dengan menghadirkan denyut-denyut mikrokosmis semacam itu mereka tanpa sengaja bergerak secara kontural, dan simbol-simbol sublim – dari Krishnamurti – dan pejal – dari Yogie – bergerak membentuk kata-kata yang lebih jujur di kepala kita sang pengamat. Konstruksi terada yang menghadir pun muncul bagai penganan ringan; meriak di kepala dalam gaung tentang imaji-imaji yang mungkin menjelma dalam keseharian hidup manusia.