Menyusuri Ungkapan “Mulih ka Jati Mulang ka Asal”

Ungkapan “Mulih ka Jati Mulang ka Asal” lahir di tengah pergulatan sosial dalam cengkeraman kolonialisme.

Rakasiwi Darmawan

Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) Bandung

12 Januari 2024

BandungBergerak.id – Ungkapan “mulih kajati mulang ka asal” kini menjadi tak asing didaun telinga masyarakat Sunda. Penggunaan ungkapan itu kerap hadir mewakili suasana berkabung, dihaturkan bagi seseorang yang telah berpulang (meninggal).

Seperti arti pada asalnya mulih dan mulang dalam bahasa Sunda. Merambaknya ungkapan tersebut pun sepertinya genah dituturkan dan dikenali di zaman sekarang yang telah berpijak di tahun 2024. Seperti halnya dalam lirik lagu Leipzig band asal Bandung berjudul Sanghyang Ultra dalam Album Garberge Disposal Communique, yang menguntaikan beberapa nilai lokal dalam lagu tersebut. Salah satunya yakni “Mulih ka jati mulang ka asal”.

Namun saya tidak akan membahas belantika musik Indonesia. Saya akan membahas sejak kapan ungkapan itu ada.

Baca Juga: Roman Sunda Siti Rayati, Bacaan Liar Versi Kolonial

Bandung yang Kebarat-Baratan: dari Kolonialisme Belanda sampai Invasi Inggris

Membicarakan Andreas De Wilde dan Kolonialisme di Priangan

Nyusur Makna

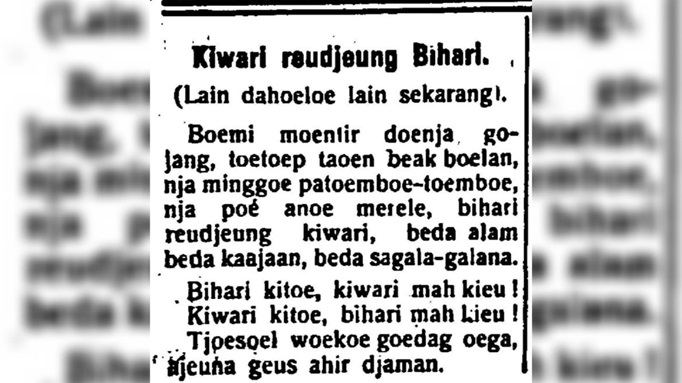

Ungkapan tersebut pun bersemayam di majalah Sipatahoenan, majalah berbahasa sunda yang berdiri di Tasikmalaya pada tahun 1923. Pada Salah satu edisi nomor 233, Selasa 11 Oktober 1932 memuat tulisan berjudul Kiwari reujeung Bihari diterjemahkan dalam tanda kurung tutup “lain dahulu lain sekarang”. Namun ungkapan “mulih ka jati mulang ka asal” dalam surat kabar tersebut tidak memiliki arti yang tunggal− diperuntukkan bagi akrabnya kematian saja. Akan tetapi hadir pula di tengah pergulatan sosial, dalam hidup itu sendiri. Jika ditinjau dari kebahasaan memiliki arti yang polisem dalam KBBI; bentuk Bahasa (kata, frasa, dan sebagainya) yang bermakna lebih dari satu.

Mari sejenak barangkali pun berlama-lama turut menyusuri bukti dari surat kabar tersebut. Dari penulis Mas Patinggi (jika dicermati barangkali penulis menggunakan nama samara disebut juga dengan nama pena) menggambarkan suatu keadaan zaman yang telah berubah.

Bihari reudjeung kiwari, beda alam beda kaayaan, beda sagala-galana. Dahulu dan sekarang beda alam beda keadaan, beda segala-galanya.

Isi dari surat kabar tersebut condong mengutarakan suatu kritik sosial terutama mengenai kesenjangan ekonomi yang bertalian dengan transportasi. Penulis menyebutnya dengan jaman werit. Dikenal juga didalam KBBI Werit diartikan sesuatu yang menakutkan. Bihari mah babari duit, kiwari mah gening werit.

Sebagai ciri bukti kondisi itu terjadi, Penulis mengingatkan bahwasanya pernahlah masa yang telah liwat dengan adanya suatu peribahasa “Cacing dua saduit” . Naon cirina bihari babari doeit? Hillih sing inget bae , kapan gening aya babasan,’jaman cacing doea sadoeit’. (Apa cirinya dahulu mudah uang? Hilih ingatlah, dengan adanya peribahasa ‘Zaman cacing dua saduit’)”.

Jika ditelusuri zaman tersebut mewakili kurun waktu kolonialisme masih membelenggu di Indonesia. Menurut Haryoto Kunto, sastrawan Sunda M.A Salamun membahasakan zaman Cultuurstelsel (1831-1870) sebagai zaman cacing dua saduit. Nukilan Widjajadi (2017), Cacing dua saduit; Tanam paksa kopi dipriangan, diakses pada 1 Juni 2024 (komunitasaleut.com).

Meskipun penulis membandingkan masa dahulu (bihari) lebih gemilang dibandingkan masa sekarang (kiwari). Perubahan tidak dilihat dari suatu hal yang mengalami kegamangannya saja yang berkaitan ekonomi semata. Kentara jelas perubahan dilihat dari mudahnya akses transportasi.

“Tapi aya sabalikna, kiwari aya poerdilna; Baheula mah jaman soesah, ayeuna mah jaman moedah. Nahanya? Har soesah soteh susah ku tutumpakan oepama rek nyanyabaan. (Tapi ada sebaliknya, sekarang ada untungnya; dulu jaman susah, sekarang jaman mudah. Kenapa yah? Har susah barangkali susah dengan kendaraan umpama ingin berpergian).”

Dengan terjadinya fenomena yang prihatin yang dialami oleh kaum pribumi, dan dampak-dampaknya menimbulkan kengerian seperti diungkapkan oleh penulis,

Ngeng ka boeahbatu aya nu dirampog, ngeng ka bodjonggaok aya nudibacok, kieu tea. Kitu toe tea…. Noe noengtoen karareueung kalalaweur, teu weleh inggis koe bisi, teu kendat rempan koe soegan, Paoer djalma-djalma tambah bibilasanana, ngadjoerong karepning napsoe ngoembar perbawa amarah, kedjem kasasama hiroep, loeas mergasa ka papada manoesa. Anoe djadi lantaran Pangna djalma sakitoe loeloeasanna taja lian, ngan koe bakating geus buntu pangharepan, katarik koe peurih peudjit.

Tidaklah saya berani untuk menerjemahkan dan mencari padanan dari kondisi kengerian tersebut. Bisa disimpulkan kengerian itu disebabkan oleh kelaparan.

Dengan merespons peristiwa tersebut yang menjadi sampaian penulis terhadap sikap yang bersarang di kalangan kaum aristokrasi dengan berperilaku sewenang-wenang. Penulis surat kabar tersebut memberi kritik dan memperingatkan terhadap sistem yang disebut dengan “Djilat jaboer, karep haweuk hajang kapake sorangan teh, olah sina moentjoel deui”.Penjilat, ingin serakah maunya untung sendiri, jangan dibiarkan muncul kembali. Adanya sikap tersebut yang penulis sebutkan menjadi sistem sudah tidak pantas lagi dipergunakan pada zamannya (kiwari). Boemi moentir djaman robah kiwari lain mangsana. Bumi berputar zaman rubah sekarang bukanlah waktunya.

Penulis menunjukkan suatu identitas dalam menggaungkan isi sampaian tulisannya mewakili Marhaen. Abdi-Abdi moal diantep geus tangtoe digeunggeureuhkeun, kiwari lain Bihari, ayeuna mah marhaen the moal lembek, geus ngalarti geus palinter. Kita tidak membiarkan sudah tentu akan dicela, kini bukanlah dahulu, sekarang Marhaen itu tidaklah lembek, sudah mengerti sudah pintar.

Jika melihat secara pengertian Marhaen dalam buku Marhaen temuannya M. Kartawinata yang terbit pada 1 Januari 1951 berjudul Marhaen berbahasa Sunda, Marhaen teh nyaeta sipatna djalma2 anu ngarasa dijajah lahirbatinna, ngarasa dihina, diperes, diarah penghasilannana ku bangsa penjajah, anu ilahar disebut bangsa “Herman”. (jang dipertuan alias nu palaj disembah-sembah) katut kaki-tanganna.

Marhaen yakni sipat orang-orang yang merasa dijajah lahir batin, merasa dihina, diperas, diarah penghasilannya oleh bangsa penjajah, yang umumnya disebut bangsa “Herman”. (yang dipertuan alias yang ingin disembah-sembah). Beserta kaki-tangannya. (Kartawinata,1951)

Lalu di mana mulih kajati mulang ka asal itu bersemayam pada surat kabar Sipatahoenan yang ditulis oleh Mas Patinggi? Di bagian akhir penulis menyematkan frasa tersebut dalam bentuk pertanyaan yang lirih.

Sakadang Tigerat

Iraha anjeoen rek sirna tidoenya, moelih kajati moelang ka asal?

Masa yang sulit kapankah sirna didunia, “mulih kajati mulang kaasal?

Keberadaan ungkapan Mulih kajati mulang ka asal menjadi menarik bagi saya untuk ditelusuri tidak melihat sekedar parasnya saja. Ungkapan tersebut pun hadir dalam pergulatan sosial ketika bangsa Indonesia ini ditempa dengan begitu dahsyatnya dalam cengkeraman kolonialisme. Dan mengingat bahwasanya kita sebagai individu yang begitu akrab cum dengan kematian.