BUKU BANDUNG #72: Konflik antara Manusia dan Gunung dalam Perspektif Kebudayaan Sunda

Bagi masyarakat Sunda yang masih berpegang pada nilai-nilai karuhun, ada larangan yang harus dipatuhi saat berada di gunung. Konsep ini terkisis oleh paham modern.

Penulis Awla Rajul4 Februari 2024

BandungBergerak.id -Pertama kali mendaki Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat, kesan pertama yang saya dapatkan adalah ramai seperti pasar. Banyak pelari yang tektokan, sebuah istilah aktivitas pendakian yang dilakukan dalam sehari tanpa bermalam. Warung-warung di jalur pendakian hingga puncak sibuk menjual gorengan, minuman, buah potong, dan jajanan lainnya.

Gunung Gede Pangrango memang kerap kali menjadi tujuan wisata. Pengunjung melonjak terutama saat musim liburan. Saya mendaki gunung ini pada Oktober 2022 lalu, suasana ramai seperti pasar itu masih sangat jelas.

Pada masa Hindia Belanda kurun waktu 1809-1839, Gunung Gede Pangrango masih memiliki kekayaan flora dan fauna dan masih sepi pengunjung. Junghuhn, seorang naturalis berkebangsaan Jerman menggambarkan gunung ini sangat ‘perawan’, asri dan alami, belum ada manusia yang menjamahnya.

“Pada kurun itu, badak, macan, burung-burung, dan banyak fauna lainnya yang hari ini kita sebut langka, masih hidup bebas di tengah hutan,” demikian tulis Pepep DW dalam buku Manusia dan Gunung (halaman 71).

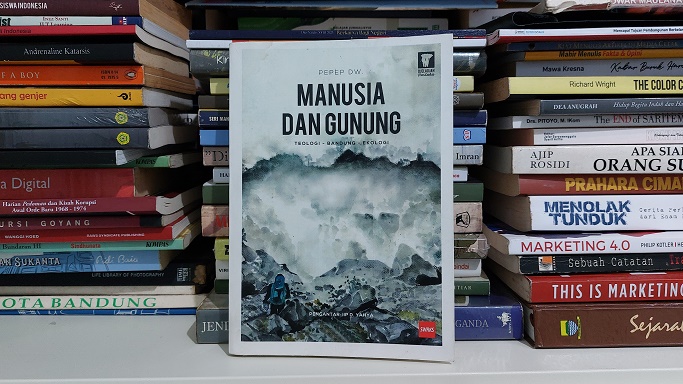

Buku “Manusia dan Gunung” memberi kesan yang berbeda. Sebab, informasi yang disampaikan banyak berkutat pada persoalan etis dalam memperlakukan gunung berdasarkan kebudayaan Sunda. Beberapa referensi yang dirujuk pada buku ini mencatut naskah kuno Sunda, catatan dari masa Hindia Belanda, hingga persoalan teologis gunung yang merujuk ke Al Quran.

Secara lebih mendalam, buku ini hendak memberi informasi alternatif mengenai gunung menggunakan perspektif kebudayaan Sunda serta manusia sebagai kata kuncinya, di samping pengetahuan gunung yang banyak dirujuk menggunakan ilmu geologi. Gunung perlu dipandang tidak hanya sebagai tempat rekreasional, melainkan juga eksistensinya sebagai simbol peradaban manusia serta upaya penjagaan dan pelestarian gunung yang dirasa semakin penting.

“Memperlakukan dan memandang gunung pada akhirnya selalu tentang memperlakukan dan menyaksikan diri manusia itu sendiri. Sebab, gunung secara simbolik telah menjadi refleksi peradaban manusia. Maka, sebaik-baiknya sebuah peradaban adalah peradaban yang memuliakan gunung-gunung,” demikiaan paragraf penutup buku Manusia dan Gunung.

Teologi Gunung, Diziarahi dan Didaki

Jika ditelusuri secara historis, kehidupan manusia terdahulu sangat dekat dan bergantung dengan alam, salah satunya gunung. Namun di zaman modern dewasa ini, mendaki gunung menjadi sebuah aktivitas rekreasional memanjakan mata dan pikiran. Bagaimana tidak, tren mendaki gunung hampir selama satu dekade terus memuncak, didukung dengan ramainya konten tetang pendakian gunung, serta menjamurnya merek-merek outdoor.

Buku ini berisi delapan bab yang diselingi dengan tiga puisi dan beberapa gambar ilustrasi. Bab tentang teologi pada buku ini hanya menjabarkan secara referensional perihal bagaimana perspektif teologi Islam tentang gunung yang dirujuk dari Al Quran. Gunung dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam Islam, dipercaya bahwa gunung juga ikut menyembah dan bertasbih kepada Allah.

Buku ini juga merujuk perihal gunung sebagai penanda waktu dan refleksi kehidupan manusia, gunung sebagai tempat yang dibuktikan melalui penyebutannya dari berbagai turunan kata dalam bahasa arab, gunung sebagai perumpamaan, serta hubungan gunung dan aktivisme Wali Songo dalam menjalankan dakwahnya.

Salah satu kisah yang dirujuk pada subbab “Gunung sebagai Tempat” adalah kisah saat Nabi Muhammad SAW menyendiri dan menyepi di Gua Hira. Kegiatan ini disebut tahannuts. Tahannuts merupakan proses Nabi Muhammad mendapatkah wahyu kerasulan, saat ia bertemu dengan Malaikat Jibril.

“Kisah ini menunjukkan bahwa gunung merupakan suatu kondisi alam yang sejak hampir dua ribu tahun yang lalu, selalu dijadikan tempat yang representatif untuk proses perenungan,” (Manusia dan Gunung, halaman 35).

Mendaki gunung sudah menjadi aktivitas manusia sejak lama dengan tujuan berbeda-beda. Dalam buku ini, Pepep DW mencatat kegiatan mendaki gunung yang dilakukan sebagai peziarah dan pendaki. Pendakian gunung yang dilakukan sebagai peziarah, dirujuk oleh Pepep dari naskah Bujangga Manik, sebuah serat kuno koleksi dari perpustakaan Bodlein di Oxford, Inggris.

Bujangga Manik merupakan nama sosok yang hidup di masa lalu yang mendaki gunung untuk bertapa dan mencapai moksa. Ia dicatat mendaki beberapa gunung di Pulau Jawa hingga Bali untuk tujuan spiritualitasnya. Ada beberapa gunung di Bandung Raya yang didaki oleh Bujangga Manik saampai puncak, seperti Gunung Gede (2958 MDPL), Gunung Cikuray (2821 MDPL), Gunung Puntang Merpati (2342 MDPL), Gunung Papandayan (2665 MDPL), Gunung Pawitra (1653 MDPL), Gunung Kawi (2551 MDPL), dan Gunung Patuha (2434 MDPL).

Sedangkan gunung sebagai pendaki, dirujuk Pepep DW dari catatan orang Eropa, seperti Junghuhn (1809-1864) seorang Alpinist Hinda pertama dan terbesar, catatan Thomas Stamford Raffles (1781-1826) yang berjudul The History of Java (1817), dan catatan C. W. Wormser yang berjudul Bergenweelde (1928).

Perspektif orang Eropa terhadap warga lokal dalam memperlakukan gunung demikian kentara, misalnya dalam hal kepercayaan pada mitologi. Sedangkan para pendaki Eropa cenderung skeptis dengan hal tersebut. Warga lokal zaman dulu yang menjadi porter pendaki Eropa bahkan menilai orang-orang asing itu dituntun oleh kekuatan gaib. Padahal mereka menggunakan kompas dan peta sebagai alat di pendakian, yang disebut warga lokal jimat.

“Pada batas tertentu, kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa setiap hutan dan gunung-gunung sebetulnya bisa terhindar dari kerusakan, jika sisi penghormatan masyarakat melalui kepercayaan mitologis dijaga,” tulis Pepep.

Baca Juga: BUKU BANDUNG #65: Mengumpulkan Kenangan Masa Kecil

BUKU BANDUNG #66: Menilik Dinamika Pemilu 1999 di Bandung

BUKU BANDUNG #67: Kisah Penanam Emas Hijau di Priangan

Kampanye Penyelamatan Hutan dan Demitologi Melahirkan Deforetasi

Dalam konsep kebudayaan Sunda, gunung memiliki puncak, tutugan, susuri, dan suku. Pepep DW menjabarkan secara rinci morfologi dan anatomi gunung berdasarkan konsep lokal ini. Pepep juga menjabarkan fakta perihal angka jumlah gunung di Bandung Raya yang disebut mencapai 700 gunung. Meski begitu, Pepep memberi penjelasan yang cukup mendalam pada tiga gunung, yaitu Gunung Rakutak, Gunung Gambungsedaningsih, dan Gunung Kendeng.

Masing-masing gunung tersebut diberi penjelasan secara khusus karena alasan tertentu. Gunung Rakutak, misalnya, yang ditelaah karena penamaannya yang belum diketahui pasti berasal dari bahasa apa, apa artinya, dan apa sebab dinamai “rakutak”. Sejarah mencatat, Gunung Rakutak pernah menjadi tempat persembunyian keluarga Kartosoewirdjo, tokoh DI/TII.

Selain itu, Pepep DW menjabaran persoalan kampanye #SaveCiharus, #SadarKawasan, “Berhenti Mendaki Gunung”, dan “Demitologi” yang menyebabkan perambahan hutan demikian masif. Pepep selaku pegiat yang terlibat langsung dalam aksi penyelamatan Ciharus, mengkritisi perihal konstitusi yang tidak lebih efektif dari status “larang” yang disematkan warga lokal dalam menjaga kelestarian Ciharus.

Status larang, merupakan salah satu klasifikasi hutan masyarakat Sunda yang dikenal Patanjala. Larang artinya tidak boleh dijamah secara masif oleh manusia. Kampanye “Sadar Kawasan dan Berhenti Mendaki Gunung” menurut Pepep DW saling berkesinambungan. Sadar Kawasan adalah sebuah kampanye tentang perbedaan kawasan yang diklasifikasi baik oleh negara maupun kebudayaan Sunda yang berhak didatangi maupun tidak.

Kegiatan mendaki gunung, setuju atau tidak, memberi dampak negatif pada alam. Namun yang cukup menjadi persoalan adalah ketiga kawasan Cagar Alam, status paling tinggi yang diberikan negara untuk dilestarikan, tetapi tak lepas dari kunjungan pendaki yang tak mengetahui klasifikasi kawasan. Makanya, persoalan ini menjadi sangat penting dalam upaya melestarikan hutan dan alam yang berkelanjutan.

“Sekali lagi, menghentikan kerusakan di cagar alam sama sekali bukan hanya untuk mereka yang ada di dalam hutan, melainkan untuk kita dan masa depan umat manusia,” tulis Pepep.

Persoalan lain yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda yang menarik adalah mitos Aul dan demitologinya. Singkatnya, Aul adalah mitos yang dipercaya oleh masyarakat Sunda sebagai manusia yang berkepala anjing. Mitos ini selain sebagai sosok, menjadi manifestasi pamali atau larangan bagi masyarakat untuk melakukan garapan di hutan. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap konsep pamali ini adalah mendatangkan Aul yang merupakan mamala (konsekuensi buruk).

Di kaki Gunung Gambungsedaningsih, Pangalengan, kini telah berdiri Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), bisa dikenal dengan Geothermal Wayang Windu. Sebelum adanya geothermal, kawasan ini demikian asri dan terjaga, salah satunya karena mitologi yang dipercaya oleh masyarakat. Dampak baiknya adalah hutan terjaga keutuhannya.

Sayangnya saat eksplorasi geothermal dimulai, saat kendaraan-kendaraan besar membelah hutan, terjadilah demitologi. Seperti sebuah pembuktian bahwa Aul hanyalah mitos belaka. Tapi demitologi inilah yang menjadi penyebab deforestasi. Tak tanggung, kampung Cibitung pun harus hilang akibat bencana longsor sekitar tahun 2015.

Jika merujuk pada perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan informasi, mitos memang dianggap takhayul belaka. Padahal jika ditelisik lebih mendalam, sistem kepercayaan yang dianut sejak lama inilah yang terlah menjaga hutan dan alam dengan lestari. Ia menjadi seperangkat pengetahuan yang menjadi landasan etis.

“Poin utamanya bukan terletak pada konsekuesi larangan yang irasional, tetapi pada penghormatan terhadap ungkapan orang tua. Di situlah nilai etik berjalan, demikianlah mitos sebagai manifestasi nilai berjalan,” tulis Pepep.

Buku ini penting sekali untuk dibaca. Apalagi dengan berbagai rencana pembangunan di Jawa Barat yang berpotensi membuka lahan-lahan baru hingga akan mengeksploitasi beberapa kawasan pegunungan untuk geothermal. Kebudayaan Sunda yang telah dianut sejak lama, terbukti mampu menjaga hutan dan alam secara alamiah, tak perlu hukum yang sistematis yang dibuat demikian politis.

Buku Manusia dan Gunung memberi perspektif yang berbeda terkait gunung dan manusia, serta hubungan antara keduanya. Sayangnya, beberapa penjelasan dinilai membosankan karena terlalu teoritis dan cara penyampaiannya yang sulit dipahami, seperti pada penjelasan anatomi gunung berdasarkan kebudayaan Sunda.

Secara paripurna, buku ini memberi perspektif yang segar, berbeda, dan menyadartahukan. Mungkin tak apa Gunung Gede Pangrango ramai dikunjungi saban akhir pekan oleh pendaki dan pelari, dalam beberapa batas dan konsekuensi, tentunya. Akan celaka saat gunung atau kawasan cagar alam yang harus dijaga dan dilestarikan, malah berujung “terbuka” dan menyebabkan bencana.

Informasi Buku

Judul : Manusia dan Gunung (Teologi – Bandung – Ekologi)

Penulis : Pepep DW.

Penerbit : Djeladjah Pustaka

Cetakan : Cetakan ketiga, Juli 2019

Tebal : xvi + 234 hlm (176 x 250 mm)

ISBN : 978-602-51833-0-0

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca tulisan-tulisan lain dari Awla Rajul atau artikel lain tentang BUKU BANDUNG