BUNGA DI TEMBOK: Francisca C. Fanggidaej, Kupu-kupu yang Hanyut dalam Pergerakan Pemuda Revolusioner

Francisca C. Fanggidaej lahir di tengah keluarga elite ‘Belanda Hitam’. Pada titik balik di masa sulit zaman Jepang, menceburkan diri sepenuhnya ke dunia pergerakan.

Tri Joko Her Riadi

Pemimpin Redaksi BandungBergerak.id

16 Maret 2024

BandungBergerak.id - Ketika Peristiwa 1965 meletus di Jakarta, Francisca C. Fanggidaej sedang berada di Santiago, Chili, mewakili Indonesia dalam konferensi Organisasi Wartawan Internasional (International Organization of Journalists, IOJ). Sejak itulah, Indonesia bukan lagi rumah baginya. Dia menghabiskan 20 tahun di Tiongkok, sebelum bermukim di Belanda hingga tutup usia pada 13 November 2013.

Sebelum ke Chili, Francisca menjadi bagian dari delegasi yang mewakili Indonesia dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) ke-3 di Aljazair pada 1964. Perjalanan delegasi yang teramat gemuk itu, yang “seperti rombongan piknik para pembesar yang dibiayai dengan uang negara”, terhenti di Kairo, Mesir. Kudeta militer membuat KAA ke-3 dibatalkan. Pada Juli 1965, giliran Francisca terbang ke Helsinki, Swedia, untuk menghadiri Kongres Perdamaian dunia.

Sejak 1957, Francisca merupakan anggota Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR GR) merangkap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Bukan dari partai politik, dia dipilih langsung oleh Presiden Sukarno mewakili golongan wartawan. Francisca ketika itu adalah salah satu pucuk pimpinan Indonesian National Press Service (INPS) setelah sejak 1955 bekerja sebagai wartawan lepas Kantor Berita “Antara” atas ajakan Djawoto, sang kepala kantor. Tahun-tahun menjadi wartawan itu dia definisikan sebagai “kerja serabutan yang menyenangkan”.

Larut dalam tugas-tugas negara yang terus sambung-menyambung, Francisca mengabaikan panasnya dinamika politik dalam negeri di tahun-tahun genting itu. Peristiwa 1965 ibarat “halilintar di siang bolong”. Dalam sekejap, dia dipaksa menjadi eksil, suaminya diseret ke Rumah Tahanan Chusus (RTC) Salemba, ketujuh anaknya telantar dan harus segera merumuskan bagaimana caranya bertahan hidup.

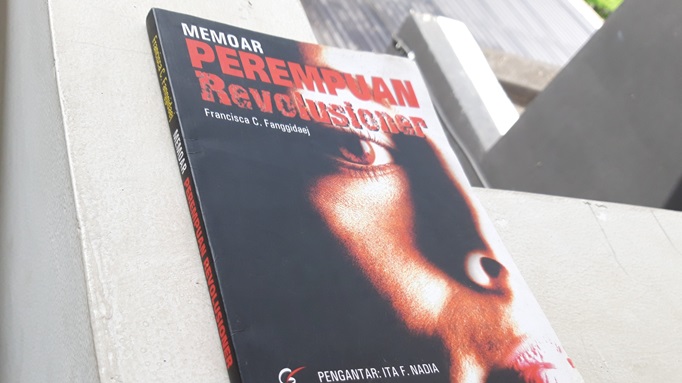

“Sebagai akibat peristiwa itu (1965) aku hanya merasa kehilangan anak dan aku merasa sangat bersalah. Ada rasa sesal jika aku merenungkan masa laluku. Mengapa aku, misalnya, pernah memukul anakku? Mengapa aku waktu itu begitu kejam terhadap anak? Lalu terbayang anak-anak itu. Tanpa kata-kata. Tapi ia menuding tajam padaku: kenapa kau memukul aku?” kenang Francisca dalam Memoar Perempuan Revolusioner (2006).

Francisca tidak menulis sendiri buku setebal 209 halaman itu. Hersri Setiawan, juga seorang penyintas Peristiwa 1965, menggoreskan pena untuk kenangan-kenangan yang dia bagikan dalam beberapa pertemuan sejak musim gugur 2005 di sebuah blok apartemen di kota Utrecht, Belanda. Di lantai enam apartemen yang dibangun untuk para migran pencari asylum itulah, Francisca tinggal seorang diri sejak 1985.

Mengapa Francisca tidak sanggup menuliskan sendiri memoarnya? Usia yang tak lagi muda, ketika itu sudah 80 tahun, tentu tidak membantu. Dia sendiri mengakui perlunya seseorang yang mampu mengorek, mengingatkan, dan mengarahkan “sehingga cerita pengalaman itu menjadi urut dan berbentuk”. Namun boleh jadi apa yang dialami Francisca jauh lebih kelam dari sekadar anjloknya kemampuan mengingat akibat pikun.

Dalam penggal lain di buku memoarnya itu, Francisca menyiratkan bagaimana Peristiwa 1965 membuatnya kehilangan rasa percaya diri yang telah “menjerumuskan”-nya ke dalam gelombang perjuangan sesudah Proklamasi 1945. Percaya diri bercampur nekat yang membuatnya seolah kehilangan rasa takut setiap kali bicara atau turut dalam aksi tentang kemerdekaan Indonesia.

“Mendengar berita itu (Peristiwa 1965), aku merasa panik dan menangis. Aku betul-betul kehilangan dan ketakutan luar biasa,” katanya.

Mungkin lubang gelap ini juga yang menjadi alasan kenapa Francisca enggan membagikan cerita tentang apa yang dia alami setelah konferensi di Chili. Memoar Perempuan Revolusioner, buku yang diterbitkan Galang Press, sama sekali tidak memuat 20 tahunnya di Tiongkok yang disusul 20 tahun yang lain di Belanda. Francisca enggan mengisahkan bagaimana dia bisa bertahan hidup sambil memikul “ketakutan luar biasa” sebagai seorang eksil. Tidak ada sepotong saja kalimat tentang nasib sebuah keluarga besar yang terpisah selama berpuluh tahun. Tidak ada, selain rasa bersalah Francisca terhadap anaknya.

Rasa bersalah itu begitu dalamnya. Francisca dihantui sebuah peristiwa mencekam. Sang anak, yang tergoda menirukan adegan sirkus yang baru saja ia tonton, didapatinya menari-nari di bibir sumur, sementara para tetangga berteriak-teriak dari jauh dengan putus asa memintanya turun. Francisca gemetar menyaksikan semua itu. Ketika si bocah akhirnya melompat turun ke tanah, amarahnya tak terbendung. Dipukulnya paha sang anak dengan sapu lidi. Si bocah menatap tajam ibunya, tanpa mengeluarkan sedikit saja air mata, lalu memutuskan untuk tidak lagi mengajak bicara selama tiga bulan lamanya.

“Waktu itu aku heran pada diriku sendiri: mengapa aku tega menyakiti anakku?” tulisnya.

BUNGA DI TEMBOK: Wartawan itu "Tidak Diperintah, Tidak Didikte"

Dari ‘Belanda Hitam’ ke Gelombang Pergerakan

Francisca C. Fanggidaej, lahir di Timor pada 16 Agustus 1925, tumbuh di tengah keluarga elite di masa kolonial Belanda. Ayahnya, Gottlieb Fanggidaej, yang berasal dari Pulau Rote, menjabat kepala pengawas di BOW (Burgerlijke Openbare Werken), semacam Dinas Pekerjaan Umum-nya Pemerintah Hindia Belanda. Ibunya, Magda Mael, yang darinya Francisca meyakini telah mewarisi rasa percaya diri yang tinggi dan kemauan bekerja keras, lahir di tengah keluarga biasa di sebuah desa di Pulau Timor. Ketika menikah, sang ibu yang bicara dalam Melayu Timor bahkan belum bisa baca-tulis.

Sebagai pejabat tinggi, Gottlieb, yang begitu kukuh menghidupi iman Kristen, menikmati status sebagai ‘Belanda Hitam’. Ia memiliki puluhan anak buah dari Jawa yang ia sebut sebagai “inlanders”. Lingkaran pergaulannya adalah komunitas Eropa dan Indo. Olah raganya tenis, bridge, biliar, dan boling. Bukan hanya menggunakan bahasa Belanda, keluarga Fanggidaej juga menghayati kebudayaan orang Belanda di rumah mereka.

Setiap pukul empat sore, seluruh anggota keluarga berkumpul untuk menikmati teh dan kue di teras. Dua pelayan pembawa nampan yang berjalan dari dapur segera berjongkok begitu mendekat. Dalam posisi jongkok itulah, kedua pelayan meletakkan kotak kue, menata cangkir demi cangkir, lalu menuangkan teh panas ke dalamnya.

Francisca, yang mengenyam pendidikan hingga MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, atau setara SMP), sejak kecil merasakan keganjilan dalam kebiasaan yang dihidupi keluarganya itu. Para pekerja itu bukan hanya akan menunduk di hadapan ayahnya, tapi juga di hadapan dirinya dan saudara-saudaranya. Namun tidak ada sesuatu yang bisa diperbuat Francisca. Semua hadir di depan matanya sebagai sesuatu yang “semestinya begitu”. Lambat-laun dia pun “diam-diam menikmati rasa pemuliaan yang berlebihan itu”.

Kedatangan Jepang mengguncang kemapanan keluarga Fanggidaej. Sebagai pejabat tinggi, sang ayah diinterogasi meskipun tidak pernah ditahan. Ia meninggal tak lama kemudian. Sang Ibu mempertahankan hidup anak-anaknya dengan menjual sabun dan kue yang diproduksi sendiri di rumah mereka di Surabaya. Masa-masa sulit inilah yang mengubah jalan hidup Francisca.

Membantu sang ibu menjajakan produk rumahannya kepada para tetangga, Francisca berkenalan dengan keluarga Siwabessy yang menjadi mentor politik bagi para pemuda Ambon di Surabaya. Bergabung dalam kelompok belajar Pemuda Indonesia Maluku (PIM) yang digelar rutin di rumah tetangganya itu, dia mulai berkenalan dengan dunia pergerakan. Francisca belajar bahasa Indonesia sekaligus dinamika politik nasional. Sejak itulah, gelombang pergerakan menghanyutkannya.

Bergabung dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI), Francisca ikut larut dalam euforia proklamasi dengan menempelkan pengumuman “sita” di gedung-gedung bekas Jepang dan Belanda. Pada November 1945, dia berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti Kongres Pemuda. Pulang dari sana, dia kemudian aktif di Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Mula-mula di Mojokerto, lalu pindah ke Madiun. Francisca menggawangi Bagian Penerangan dan Bagian Keputrian. Di Pesindo inilah, dia mulai belajar dan mempraktikkan kerja pers dengan menulis artikel-artikel untuk diterbitkan.

Pada saat bersamaan, Francisca aktif juga di Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI). Jenis kerja pers yang lain dilakoninya. Sebagai penyiar di Radio Gelora Pemoeda, dia banyak menyampaikan informasi tentang kondisi aktual Indonesia. Karena kecakapan berbahasanya, Francisca bertanggung jawab untuk materi siaran dalam bahasa Belanda dan Inggris.

Pada 1947, ketika kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pesindo, sudah pindah ke Solo, Francisca bersama Suripno, tokoh pemuda yang sudah kenyang pengalaman internasional, terbang ke Eropa untuk menghadiri konferensi Perhimpunan Mahasiswa Internasional (IUS) dan Federasi Pemuda Demokratik Sedunia (WFDY) di Praha. Pada 20 Juli 1947, sehari sebelum Agresi Militer Belanda pertama, keduanya berangkat dari Bandara Maguwoharjo Yogyakarta, ibu kota Republik ketika itu, berbekal paspor dari kertas merang yang ditandatangani Amir Sjarifuddin. Di dalam pesawat, duduk juga Wakil Presiden Mohammad Hatta yang hendak ke India untuk urusan diplomatik.

Francisca membawa satu koper yang sesak oleh foto, poster, koran, dan bahkan lukisan Sudjodjono dan Basuki Resobowo yang mengabarkan perjuangan rakyat. Terselip di sana satu setel pakaian ganti. Mengabarkan perjuangan kemerdekaan Indonesia itulah misi utamanya, selain menjajaki peluang mendatangkan bantuan dana dan obat-obatan.

Dari Eropa, Francisca mengunjungi India sebagai wakil BKPR dalam Konferensi Pemuda dan Mahasiswa Asia Tenggara. Konferensi pertama berisi seruan melawan kolonialisme pasca Perang Dunia II ini terpaksa digelar di Kalkuta, 21-28 Februari 1948, karena kawasan Asia Tenggara sedang bergejolak. Jangan bayangkan gedung megah dengan aulanya yang luas. Konferensi berlangsung di tenda besar yang juga menjadi tempat tidur dan makan para pesertanya.

Namun justru suasana penuh kesetiakawanan seperti ini yang membekas di ingatan Francisca. Suasana yang sama yang dia temukan di rumah Siwadessy di Surabaya, di Kongres Pemuda di Yogyakarta, dan di Festival Pemuda di Praha. Itulah “suasana dan hasrat berkumpulnya manusia-manusia muda yang satu perasaan dan satu hasrat denganku: perasaan sesaudara, hasrat kemerdekaan”.

Di Kalkuta, Francisca dengan berani berpidato mengkritik hasil Perundingan Renville yang dia sebut sebagai sebuah “langkah mundur” dan bahkan “pengkhianatan” karena membatasi wilayah Republik Indonesia mencakup hanya “Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera”. Di Kalkuta itu juga, Francisca dilarikan ke rumah sakit setelah jarinya terluka oleh serpihan kecil ledakan granat yang dilemparkan oleh kelompok berkonflik di India.

Dalam memoarnya, Francisca mengibaratkan dirinya “kupu-kupu”. Status ‘Belanda Hitam’ yang dihidupi keluarganya barangkali adalah “kurungan kepompong”, sedangkan pesona pergerakan nasional adalah “kesempatan terbang” yang terhampar di hadapannya. “Dan aku terbang!” katanya.

Tentang Peristiwa Madiun 1948

Pulang dari Kalkuta, Francisca C. Fanggidaej mendapati dirinya hanyut dalam pergerakan lain yang kontroversial. Dia menjadi bagian dari ribuan orang yang melakukan perjalanan jauh (long march) di tengah pusaran Peristiwa Madiun 1948. Banyak penulisan sejarah menamai peristiwa ini “Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun” dengan Musso dan Amir Sjarifuddin sebagai tokoh-tokoh sentralnya. Ketika itu Francisca sedang mengandung anak pertama dari suaminya, Sukarno, sesama aktivis pemuda yang aktif di Pesindo.

Tertangkap di Purwadadi pada 18 November 1948, Francisca dijebloskan ke penjara di Blitar lalu ke Gladak, Solo. Di sana, dia ditempatkan di sel isolasi selama tiga hari. Di sana pula, dia mengetahui bahwa sang suami ditembak mati bersama Amir Sjarifuddin, Suripno, dan beberapa tokoh lain pada 19 Desember 1948 dini hari. Pada hari yang sama, Francisca dibebaskan dari penjara oleh kawan-kawannya di Pesindo.

Dalam Memoar Perempuan Revolusioner, Francisca merasa perlu membela diri. Dia mengaku bergabung dalam “Rombongan Bung Amir” karena orang-orang dalam kelompok itulah yang dia kenal selama terlibat dalam pergerakan nasional. Francisca mengaku tidak tahu-menahu tentang urusan pemberontakan. Yang dia ketahui dari long march yang menguji ketahanan fisik dan mental itu hanya “mencari selamat dari kejaran tentara Republik”.

Satu lagi yang disangkal Francisca adalah tuduhan serius tentang keterlibatannya sebagai pembawa cetak biru (blue print) “Peristiwa Madiun”. Dokumen itu, yang populer disebut sebagai “Dokumen Zhdanov”, konon diberikan kepadanya di kongres Partai Komunis India yang digelar dalam pekan-pekan yang sama dengan Konferensi Pemuda dan Mahasiswa Asia Tenggara di Kalkuta.

Sesudah Peristiwa Madiun, Francisca kembali aktif di Pesindo yang kemudian berubah nama menjadi Pemuda Rakyat. Dia menduduki salah satu jabatan tertinggi sebelum mengundurkan diri beberapa tahun kemudian. Pada 1954, Francisca menikah untuk kedua kalinya dengan Supriyo, salah seorang jurnalis di Kantor Berita “Antara”. Pada 1957, dia menerima pinangan bergabung dengan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Kesibukannya menghadiri kongres dan konferensi internasional, yang mengobarkan semangat kesetiakawanan dalam memperjuangkan kemerdekaan, tak kunjung berkurang.

Memoar Perempuan Revolusioner adalah sebuah kisah penuh kerendahan hati. Nyaris tanpa heroisme. Francisca berulang kali menyebut dirinya sebagai pemuda yang masih “hijau” atau yang “belum tahu poltiik” selama terlibat dalam dunia pergerakan nasional. Dia ingin orang lebih mengingat semangat kesetiakawanan pemuda yang telah membuatnya “terpesona” dan “tidak pernah menjadi guncang” menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Semangat yang menuntun “Si Belanda Hitam” itu menemukan ‘rumah’.

“Sehingga kalau aku sekarang atau nanti, harus menghadapi hidup seperti ketika itu lagi, aku tidak akan mundur,” kata Francisca. “Aku akan menempuhnya kembali, tentu saja dengan pikiran yang lebih ‘dewasa’”.

*Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan lain Tri Joko Her Riadi, atau membaca artikel-artikel menarik lain tentang jurnalisme.