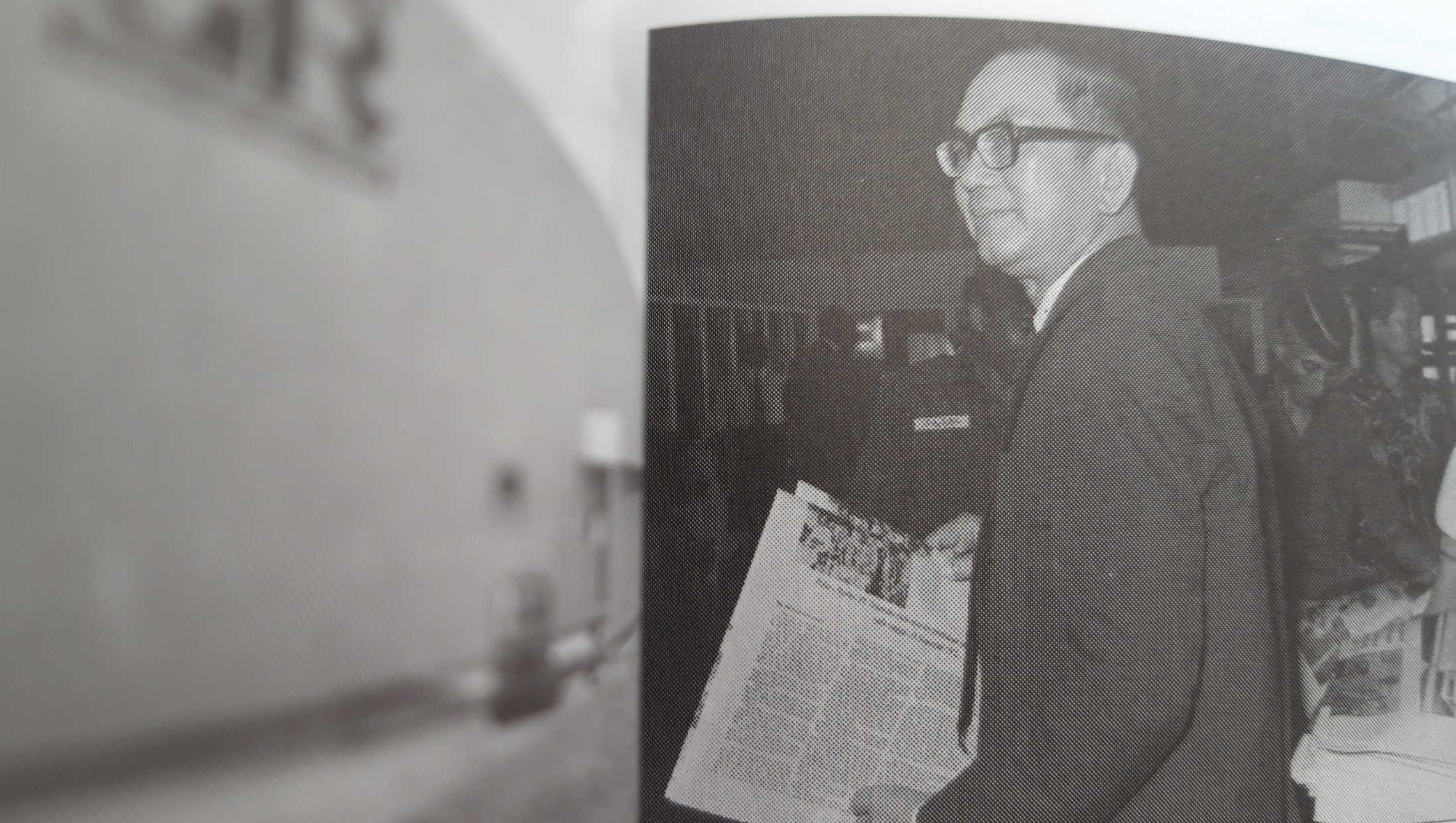

BUNGA DI TEMBOK: PK Ojong, dari Milwaukee Journal ke Opel Caravan

Disiplin ala PK Ojong meyediakan pondasi kokoh bagi Kompas untuk tumbuh membesar. Menjadikan koran lokal Milwaukee Journal sebagai teladan independensi.

Tri Joko Her Riadi

Pemimpin Redaksi BandungBergerak.id

25 Juli 2024

BandungBergerak.id - Petrus Kanisius Ojong, kelahiran Bukittinggi 25 Juli 1920, adalah sosok menentukan di balik lahir dan tumbuhnya Kompas di periode sulit sebelum dan sesudah Peristiwa 1965. Kepada awak redaksi yang diisi orang-orang muda yang sebagian besar di antaranya baru menggeluti dunia kewartawanan, ia tidak menyodorkan koran-koran besar luar negeri sebagai teladan. Justru Milwaukee Journal, koran lokal di Amerika dengan tiras harian ‘hanya’ beberapa puluh ribu, yang berulang kali disebut Ojong.

Ojong melihat kecenderungan buruk yang menjangkiti para wartawan Indonesia ketika itu, yakni hubungan yang kelewat akrab dengan penguasa. Meski memberi manfaat berupa kemudahan akses informasi, tapi keakraban seperti ini membuat wartawan segan melakukan kritik ketika si penguasa perlu untuk dikritik. Milwaukee Journal yang dirujuk Ojong itu, meskipun koran level lokal, masyhur dengan independensi ruang redaksinya.

Kepada para wartawannya, Ojong menerbitkan larangan menerima komisi iklan. ‘Amplop’, pemberian dari narasumber, juga diharamkan. Mereka yang melanggar akan menerima sanksi berat.

“Walaupun praktik suap dan korupsi berkecamuk di mana-mana, biarlah perusahaan kita merupakan pulau yang terbebas dari keburukan itu,” demikian kutipan terkenal Ojong yang sering dimuat di berbagai tulisan atau buku tentang sosoknya.

Dalam buku PK Ojong: Hidup Sederhana Berpikir Mulia (2001) karangan Helen Ishwara, dikisahkan bagaimana Ojong menerapakan prinsip yang sama di lini-lini lain perusahaan. Ada kesaksian tentang seorang Kepala Bagian Distribusi Kompas yang kena semprot karena menerima oleh-oleh berupa pepaya dan katuk dari seorang agen. Alasan Ojong, kalau nanti agen itu menunggak, si anak buah bakal rikuh menagihnya.

“Seikat katuk sama juga dengan amplop!” kata Ojong menurut kesaksian Roesilah.

Mempraktikkan secara tegas independensi ruang redaksi, Ojong mengimbanginya dengan memenuhi kesejahteraan para wartawannya. Sejak tahun-tahun awalnya, Kompas telah memberi gaji yang relatif tinggi. Bayangkan saja, gaji pesuruhnya lebih tinggi daripada gaji sarjana baru yang mengajar di universitas negeri. Selain gaji, bantuan tambahan juga diberikan oleh kantor, berupa pasokan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras dan bahan pakaian. Ketika inflasi mencapai puncaknya pada 1966, para karyawan Kompas mampu bertahan.

Disiplin ala Ojong bukan hanya berlaku di ranah etik, tetapi juga etos kerja. Ia tidak mau menenggang setiap keterlambatan. Sikap kerasnya ini tidak jarang membuat anak buah ciut nyali. Beberapa orang bahkan dibuat berpikir serius untuk keluar dari perusahaan. Pollycarpus Swantoro, salah satunya. Ia sering menemui ketidakcocokan dengan sikap Ojong yang dirasainya terlalu keras.

“Kalau bukan karena Jakob, sejak awal saya sudah berhenti,” kata Swantoro yang juga mantan guru, sama sama seperti Ojong.

Baca Juga: BUNGA DI TEMBOK: Francisca C. Fanggidaej, Kupu-kupu yang Hanyut dalam Pergerakan Pemuda Revolusioner

BUNGA DI TEMBOK: Sudjinah, Harapan yang Melampaui Siksaan

Menerobos Monopoli

PK Ojong, yang dikenal sebagai seorang kutu buku, lahir dengan nama Auw Jong Peng Koen. Karier jurnalistiknya dimulai sebagai penulis lepas untuk majalah mingguan Star Weekly yang tebit pertama kali pada 6 Januari 1946. Ojong masih berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Salemba. Ketika koran Keng Po diterbitkan kembali pada 2 Januari 1947, ia juga mulai menyumbang tulisan.

Di Star Weekly, Ojong mencapai jabatan tertinggi sebagai pemimpin redaksi. Di majalah yang dibredel pada 1961 ini juga, ia leluasa menyalurkan minatnya pada isu-isu luar negeri. Tulisan-tulisannya tentang Perang Pasifik dan Perang Eropa yang dimuat di Star Weekly diterbitkan menjadi empat judul buku yang telah mengalami sekian kali cetak ulang.

Ketika memperoleh tawaran menerbitkan surat kabar baru dari para petinggi Partai Katolik pada 1965, Ojong sedang memimpin Intisari. Keputusan menerima tawaran itu bukanlah keputusan mudah mengingat situasi politik-ekonomi ketika itu yang tak karuan. Belum lagi monopoli pemberitaan oleh Kantor Berita Antara yang “sudah diberi warna merah”. Jakob Oetama, rekan duet Ojong yang ketika itu memimpin majalah Penabur, menceritakan bagaimana Ojong mengusir keengganan keduanya untuk menerima tawaran tersebut.

“Adalah pikiran Ojong untuk menerobos monopoli itu dengan mencoba berlangganan langsung beberapa surat kabar dan majalah luar negeri. Cara lain adalah merekrut orang-orang muda yang sama sekali belum pernah bekerja pada penerbitan lain,” tulis Jakob dalam artikel “Mengantar Kepergian PK Ojong” yang dimuat di Kompas edisi 2 Juni 1980.

Terobosan Ojong ini terbukti moncer. Bersama Jakob, ia berhasil meletakkan pondasi bagi sebuah praktik jurnalisme sekaligus bisnis media yang lestari dan terus membesar. Kejujuran (independensi) dan disiplin, dua prinsip yang disodorkan Ojong, tidak berhenti lewat kata-kata yang sering kali keras. Sang pimpinan turut memberikan teladan. Demikian juga untuk kesederhanaan.

Salah satu kisah paling ikonik tentang kesederhanaan Ojong adalah kesediannya menjadi ‘sopir bus kota’ bagi para karyawannya setiap kali berangkat kerja. Dengan mengendarai “Opel Caravan” keluaran 1957, sang pemimpin umum perusahaan itu menjemput beberapa karyawannya di sepanjang rute Jatinegara, Rawamangun, Kramat, Teuku Umar, hingga ke kantor di Pintu Besar Selatan.

Ojong meninggal dunia pada 30 Mei 1980. Soebagijo IN, dalam buku Jagat Wartawan Indonesia (1981) melukiskan bagaimana pemakaman jenazah sang wartawan di Tanah Kusir, Jakarta, disaksikan oleh banyak orang dan tokoh. Ucapan duka mengalir dari mana-mana, baik dalam maupun luar negeri. Kesaksian baik tentang sosok dan kiprah Ojong berserakan. Stanley M. Swinton, wakil presiden kantor berita Associated Press mengirimkan teleks dari New York, berbunyi: “Sumbangsihnya untuk jurnalisme dan Indonesia demikian besar. Kita semua yang menghidupi profesi ini (jurnalis) pasti kehilangan.”

“Sementara itu, Kompas yang ditinggalkannya kini sudah memiliki pegawai lebih kurang 500 orang banyaknya dan merupakan surat kabar yang paling banyak dibaca di seluruh Tanah Air,” tulis Soebagijo.

Saat ini, lebih dari 40 tahun setelah kepergian Ojong, Kompas masih terus tumbuh. Sama seperti semua media lain, ia sedang mengalami tahun-tahun penuh tantangan di tengah gelombang disrupsi, disusul dampak pandemi. Arus pendapatan mungkin menyusut, jumlah pembaca barangkali berkurang. Namun, menengok pengalaman Ojong, Kompas mestilah tahu apa yang harus diperbuat.

Dalam rubriknya yang sohor “Kompasiana” edisi 28 Juni 1966, tepat satu tahun setelah penerbitan edisi pertamanya, Ojong menceritakan periode yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Diniatkan sebagai koran pagi, Kompas tidak pernah berhasil terbit tepat waktu dalam kurun 28 Juni 1965 sampai 1 Oktober 1965. Pembaca menerima koran pagi itu pada siang atau bahkan sore hari. Oplahnya anjlok dari 15.000 eksemplar menjadi 10.000 eksemplar setiap harinya. Kepada 10 ribu orang “yang terbukti setia di jaman sulit itu”, yang ia sebut ‘inti’ dari seluruh pelanggan Kompas yang jumlahnya berlipat-lipat di kemudian hari, Ojong menyampaikan penghargaan yang tinggi.

Apa yang membuat 10 ribu orang itu tetap mau bertahan membeli Kompas biarpun terlambat datang saban hari? Petrus Kanisius Ojong, yang tekenal rendah hati, tidak memberikan jawaban terang dalam tulisannya. Dugaan saya, para pembaca bersikukuh membeli Kompas karena percaya pada mutu jurnalisme Kompas dan mengambil manfaat darinya. Sebuah mutu yang hanya mungkin hadir berkat pondasi nilai yang kokoh dibangun oleh para perintisnya.

*Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan lain Tri Joko Her Riadi, atau membaca artikel-artikel menarik lain tentang Jurnalisme