SAYEMBARA ESAI MAHASISWA BERSUARA: Patronase Politik Mantan Presiden Mengikis Demokrasi di Indonesia

Kepala daerah yang bergantung pada jasa titip dari mantan presiden bukan lagi representasi suara murni rakyat, melainkan hanya pilihan elite. Menjadi boneka.

Intan Wulan R.

Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret

24 Desember 2024

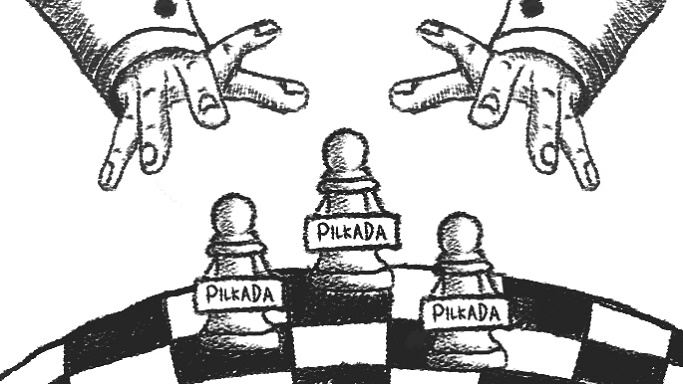

BandungBergerak.id - Demokrasi Indonesia sedang berdiri di tepi jurang. Ancaman nyata bukan datang dari luar, tapi dari dalam istana yang mengklaim dirinya sebagai pelindung rakyat. Tidak ada yang lebih ironis daripada melihat seorang presiden yang pernah tumbuh dari rahim demokrasi rakyat, kini bermain-main dengan konsep ‘open jastip’ atau jasa titip untuk memenangkan calon-calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Fenomena yang dimulai oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini menggelisahkan dunia politik Indonesia. Betapa rapuhnya demokrasi yang kita miliki! Jokowi, dalam bayang-bayang pensiun politiknya. menunjukkan bahwa raja tidak selalu identik dengan masa lalu penuh kejayaan, tetapi bisa juga merujuk pada ambisi terkini yang membelit demokrasi negeri. Dengan model ‘open jastip’ atau jasa titip dukungan dalam Pilkada 2024, Jokowi berusaha mempertahankan cengkeramannya pada kancah politik meskipun dengan menggadaikan masa depan demokrasi Indonesia.

Dilansir dari Tempo, Jokowi dengan gigih mendukung sejumlah calon kepala daerah seperti Ridwan Kamil-Suswono yang maju di Pilgub Jakarta, Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah, serta Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten, yang bergantian mendatangi kediaman sang “Raja Jawa” modern di Solo untuk memperoleh restu dan dukungannya. Keadaan ini mengingatkan kita pada pemerintahan kerajaan Jawa masa lampau di mana raja-raja Jawa memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah pemerintahan tanpa ada perlawanan yang berarti. Kini, dalam wujud modernnya, Jokowi mencoba mengulangi sejarah tersebut, namun dengan cara dan konteks yang berbeda.

Penggalan frasa “Saya titip”, yang sering muncul dalam kunjungan-kunjungan para calon kepala daerah tersebut, menerbitkan cemas. Apakah dunia politik Indonesia sekarang hanya sekadar permainan ‘titip-menitip’ dari seorang mantan presiden? Pernyataan ini menjadi penting mengingat Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, namun masih mencoba memanipulasi momentum politik yang ada. Jika Jokowi berhasil menunjukkan bahwa dukungannya adalah kunci bagi kemenangan para calon kepala daerah, ini akan memperkuat narasi bahwa pemimpin politik harus memiliki patron yang kuat untuk berhasil. Sebuah kondisi yang mencekik esensi dasar demokrasi!

Pertaruhan Besar

Jika dianalisis lebih jauh, tindakan Jokowi dalam Pilkada serentak 2024 ini merupakan pertaruhan besar dalam lanskap politik Indonesia. Dia sedang menantang pengaruhnya sendiri untuk melihat apakah masih sekuat dahulu atau tidak, meskipun dia telah memutuskan untuk pensiun dari politik.

Hasil kontestasi di dua provinsi penting di Pulau Jawa, yaitu Jakarta dan Jawa Tengah, akan membuktikan pertaruhan itu. Kemenangan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Ahmad Luthfi di Jawa Tengah akan menjadi tolak ukur kekuatan ‘jasa titipan’ Jokowi. Sebaliknya, jika dua provinsi tersebut dimenangkan oleh lawan, yaitu PDI Perjuangan (PDIP), mesin politik PDIP terbukti lebih unggul dibandingkan efek Jokowi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Jokowi memiliki pengaruh, partai dengan basis massa solid seperti PDIP masih mampu memberikan perlawanan yang signifikan.

Namun, apa artinya ini semua bagi demokrasi Indonesia? Pertama, dominasi politik Jokowi yang dibangun di atas jasa titipan politik melemahkan institusi demokrasi itu sendiri. Kepala daerah yang terpilih bukan lagi representasi suara murni rakyat, melainkan hasil dari proses seleksi yang telah terafiliasi dengan kepentingan elite politik tertentu.

Kedua, kondisi ini mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Jika masyarakat umum merasa bahwa pemimpin daerah mereka adalah hasil dari intrik politik tingkat tinggi dan bukan representasi kehendak mereka, apatisme politik akan meningkat. Dengan berbagai risiko yang dihadapi, kondisi ini mengingatkan publik kembali pada gelar “Raja Jawa” modern yang disematkan kepada Jokowi. Istilah ini bukan hanya simbol penghormatan, tetapi ironisnya menggambarkan upaya modern dalam memaksakan hegemoni politik pada sebuah sistem yang seharusnya beroperasi atas dasar kedaulatan rakyat. Gelar ini menandakan bahwa meskipun era kerajaan telah berlalu, praktik-praktiknya masih hidup dalam politik kontemporer Indonesia.

Baca Juga: SAYEMBARA ESAI MAHASISWA BERSUARA: Demokrasi Rasa Feodalisme dan Dinasti Politik

SAYEMBARA ESAI MAHASISWA BERSUARA: Mahasiswa dari Keluarga Kelas Menengah ke Bawah di Persimpangan Mimpi dan Derita

SAYEMBARA ESAI MAHASISWA BERSUARA: Dwi Fungsi dalam Balutan Revisi UU TNI, Ancaman bagi Demokrasi Kita

Menjadi Boneka

Di tengah berlomba-lombanya para calon kepala daerah untuk mendapatkan restu Jokowi, peran lembaga penegak demokrasi seolah menjadi tidak relevan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti terkena sihir kerajaan, menjadi beku dalam menghadapi fenomena dukungan politik titipan ini. Seharusnya, lembaga-lembaga ini berperan aktif memastikan setiap calon bertarung dengan adil dan jujur, bukannya membiarkan mereka bergantung pada seorang mantan presiden demi kemenangan.

Mirisnya, Jokowi yang kerap kali menggembar-gemborkan pentingnya demokrasi dan pemerintahan yang bersih, ternyata memainkan peran yang kontradiktif. Dengan keterlibatannya yang terang-terangan dalam Pilkada 2024, dia menggali lubang bagi janji-janji demokrasinya sendiri. Dalam setiap pernyataannya mengenai "Saya titip", Jokowi sedang menorehkan luka pada tatanan demokrasi Indonesia yang rapuh. Mendengarkan pernyataan ini, sulit untuk tidak merasa bahwa dia sedang bermain-main dengan nilai-nilai yang seharusnya dia junjung.

Konsep "Saya titip" ini pada akhirnya merusak integritas politik negeri. Para kepala daerah yang dihasilkan dari sistem ini hanya akan menjadi boneka yang ditarik oleh tali-tali kepentingan sang patron. Mereka kehilangan kemandirian untuk berinovasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat karena harus terus berorientasi kepada keinginan sang mentor. Situasi ini menjadikan otonomi daerah sebagai ilusi belaka, sekaligus menegaskan bahwa kekuasaan masih tersentralisasi di tangan beberapa orang saja.

Jika situasi ini terus berlanjut, demokrasi Indonesia akan jatuh ke dalam krisis legitimasi yang serius. Rakyat akan semakin sulit mempercayai proses politik karena mereka tahu bahwa hasil akhir telah diatur di belakang panggung. Ini adalah kebalikan dari apa yang diperjuangkan oleh pejuang reformasi, sebuah sistem di mana kehendak rakyat adalah hukum tertinggi. Maka, jika narasi ini tidak segera diubah, masa depan demokrasi Indonesia akan berada dalam ancaman yang lebih besar dari sebelumnya.

Dalam epilog sejarah nanti, mungkin Jokowi akan dielu-elukan sebagai seorang pemimpin yang mampu membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi. Namun di sisi gelap lainnya, dia juga akan dikenang sebagai “Raja Jawa” modern yang menyebabkan keruntuhan nilai-nilai demokrasi dengan model ‘jastip’ politiknya. Dan di sinilah, ironi terbesar dari perjuangan demokrasi Indonesia terletak, ketika seorang pemimpin rakyat menjadi simbol dari mekanisme otoriter yang sebelumnya begitu dia lawan.

*Kawan-kawan yang baik, silakan mengunjungi esai-esai lain Mahasiswa Bersuara atau Sayembara Esai Mahasiswa Bersuara