AKU DAN BUKU-BUKU PRAM #15: Mengenal Nasionalisme Bukan Versi Penguasa

Makna nasionalisme dijejalkan oleh penguasa dan para buzzernya. Nasionalisme dari Pramoedya Ananta Toer dipraktikkan rakyat kecil.

Penulis Yopi Muharam1 April 2025

BandungBergerak.id - “Nasionalisme untuk negara ini menuju kehancuran,” begitu Koil memandang nasionalisme dalam lagunya berjudul Kenyataan dalam Dunia Fantasi. Barangkali saya mengamini itu. Nasionalisme yang saya rasakan pascapilres 2024 tak lebih dari lebel yang sering digunakan oleh buzzer penguasa. Saya merasa jijik ketika nasionalisme hanya dipakai sebagai dagangan.

Saya mencari lebih dalam apa arti sesungguhnya nasionalisme? Apakah mengikuti suruhan para buzzer? Atau harus menenteng senjata dan menembaki siapa saja yang membangkang kepada pemerintah? Atau sekadar mengikuti upacara tiap hari Senin dan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tidak ada jawaban yang menyakini saya bahwa saya harus merasa bangga sebagai rakyat yang nasionalis.

Ketika kelas 12 SMA, saya mengenal nama Pramoedya Ananta Toer, sastrawan kenamaan Indonesia yang pernah dipenjara selama 14 tahun tanpa pengadilan oleh rezim Orde Baru. Pria kelahrian Blora 1925 itu dituduh subersif karena aktif di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Bahkan buku-bukunya dibredel habis oleh Suharto lewat tangan-tangan militer. Saya meyakini, jika pemerintah kelabakan terhadap suatu karya atau kritik, lalu membungkamnya, artinya pemerintah merasa terusik dan tidak ingin diganggu kekuasaanya. Dalam batin saya mengatakan, Pram berada di jalan yang benar.

Pada semester awal kelas 12 itu seorang teman beda jurusan merekomendasikan untuk membaca karya tetralogi Pram. Konon karya ini ditulis saat Pram mendekam di pulau terpencil namanya Buru. Teman saya memamerkan buku tersebut, Bumi Manusia. Saat itu seokolah mewajibkan siswa untuk membawa buku dan melakukan literasi 10 menit sebelum pembelajaran dimulai.

Sejak itu saya mencari buku-buku Pram ke berbagai toko buku di Kota Bandung. Nahas hingga lulus sekolah, bahkan lulus kuliah saya tak mendapati buku itu. Adapun, ya bajakan. Saya antibuku bajakan. Karena kualitasnya jelek. Bahkan saya merasa bersalah jika harus membaca buku bajakan karena akan merugikan penulisnya.

Hingga suatu hari di musim kemarau panjang di pertengahan bulan Agustus, setelah saya selesai inteview di salah satu media di Jakarta, saya mengunjungi sebuah toko kecil bernama Bebarsari. Toko kecil itulah yang mengantarkan saya kepada karya Pram. Larasati judul bukunya. Buku itu yang pertama kali saya baca. Harganya saya lupa, antara 90-100 ribu rupiahan.

Dari muka sampulnya saja sudah menggambarkan seorang perempuan dengan gaun merahnya yang merona. Buku setebal 180 halaman itu menggambarkan sesosok aktris perempuan cantik asal pedalaman Yogyakarta.

Setelah membaca, saya merasakan api nasionalisme itu mengobar dalam diri Larasati, perempuan yang selalu memperjuangkan revolusi sampai menang.

Saat itu Indonesia baru memproklamirkan merdeka pada 17 Agustus 1945 ketika Belanda siap menjajah kembali. Di rentang 1946-1949 Larasati meyakini Indonesia akan lepas dari penjajahan kaum feodalis dan imprelialis kulit putih. Dan dia selalu mengaku sebagai rakyat republiken.

Larasati digambarkan sebagai seorang perempuan yang gigih untuk mebebaskan tanah airnya dari penjajahan asing. Selalu optimis bahwa revolusi akan menang. Darah nasionalis mengalir di tubuhnya. Nasionalis yang dia yakini merupakan pelepasan dari belenggu kaum penjajah.

Bahkan dia rela mengorbankan diri untuk ikut berperang dengan para pemuda setiap tengah malam. Larasati dan para pemuda nekat mencegat truk patroli militer dan menembakinya di dalam sebuah got. Tak ada alasan baginya untuk tidak langsung terjuan ke medan pertempuran.

Saya kagum kepada sosok yang digambarkan oleh Pram itu. “Kalau mati dengan berani; kalau hidup dengan berani. Kalau keberanian tidak ada—itulah sebabnya setiap bangsa asing bisa jajah kita,” kata Pramoedya Ananta Toer.

Baca Juga: AKU DAN BUKU-BUKU PRAM #12: Apa Katamu tentang Indonesia Hari Ini, Pram?

AKU DAN BUKU-BUKU PRAM #13: Tentang Keberanian untuk Menentukan Sikap

AKU DAN BUKU-BUKU PRAM #14: Mengapa Harus Kartini

Memborong Karya Pram

Pertemuan saya dengan Bebarsari bak membuka lawang terhadap karya Pram lainnya. Algoritma kehidupan selalu membawa kita ke arah kebaikan, selama kita meyakini bahwa kita berada di jalan yang benar. Meghitung beberapa bulan ke depan, saya sudah menemukan enam karya Pram yang lainnya.

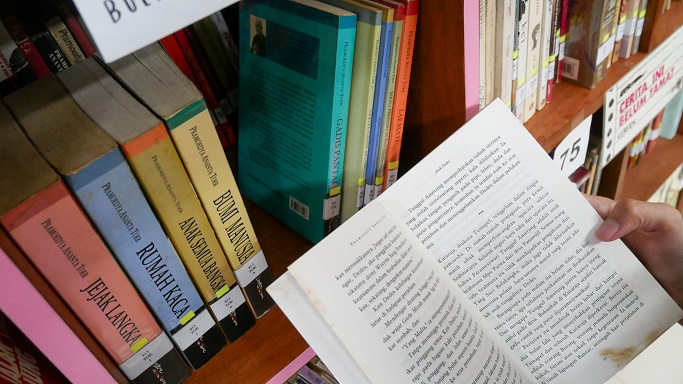

Satu di antaranya masih tersegel rapi. Judulnya Rumah Kaca. Buku yang dipamerkan teman sebaya saya sewaktu SMA, Bumi Manusia, saya juga berhasil menemukannya. Saat pertama kali buku itu mendarat di tangan saya, sudah jelas saya langsung memamerkan kepada teman saya itu. Responsnya? Ya, biasa aja, toh dia sudah tamat membacanya enam tahun lalu.

Bertepatan dengan seabad Pram tahun ini, saya tidak ingin ketinggalan memborong dua karya Pram lainnya, Anak Semua Bangsa dan Jejak Langkah. Dua buku itu melengkapi koleksi tetralogi pulau buru, kendati muka bukunya sangat kontras. Tapi tak apa, yang penting isinya, bukan?

Bukan tanpa alasan pula saya memborong karya Pram. Muhidin M. Dahlan dalam bukunya berjudul ‘Yang Beru dalam Buku Pramodya’ menulis, Pramoedya Ananta Toer adalah buku.

Saya setuju dengan Muhidin. Barangkali novel yang ditulis Pram sangat jauh dari kesan cengeng, picisan, atau bahkan yang penuh cekikikan. Pram menuliskan apa saja yang dia alami. Penjajahan, penindasan, pembredelan, bahkan pengkhinatan. Karya Pram akan selamanya abadi. Walaupun zaman terus berganti.

Dalam kuartet keempat Buru, Rumah Kaca, Pram mengatakan. “Menulislah, jika tak menulis, maka kamu akan ditinggalkan sejarah,” (halaman 356). Barangkali itu pula yang memotivasi saya untuk terus belajar menulis hingga kini.

Tulisan Pram juga setidaknya membuat secercah pemahaman tentang arti nasionalisme sesungguhnya, nasionalisme yang tidak dibajak oleh para buzzer atau kaum tertentu. Pram lewat karyanya menggambarkan nasionalisme lewat tokoh-tokohnya dari kaum kecil. Yang bahkan, suaranya nyaris tak akan didengar oleh penguasa.

Dalam beberapa karyanya pun Pram tak segan menggambarkan tokoh perempuan pemberani. Panggil Aku Kartini Saja, Midah Simanis Bergigi Emas, Gadis Pantai, Calon Arang, hingga Nyai Ontosoroh dalam Bumi Manusia.

Yulianeta dan Nor Hasimah dalam jurnal berjudul “Perwakilan Perempuan Dalam Novel-Novel Pramoedya Ananta Toer” mengatakan, Pramoedya menampilkan citra-citra positif mengenai perempuan, yakni perempuan merdeka, bersemangat, dan mampu bertarung melawan penindas-penindas perempuan. Tokoh-tokoh perempuan tersebut menjadi simbol pemberontakan.

*Kawan-kawan silakan membaca tulisan-tulisan lain tentang Buku atau tentang Pramoedya Ananta Toer