MALIPIR #32: Jalan Pustaka

Sebagai anak bengal yang tidak pernah masuk pesantren, saya merasa telah mendapat jalan yang aneh ke pesantren. Itulah jalan pustaka.

Hawe Setiawan

Sehari-sehari mengajar di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra UNPAS, ikut mengelola Perpustakaan Ajip Rosidi. Menulis, menyunting, dan menerjemahkan buku.

7 September 2025

BandungBergerak - Saya menemui Kang Uga Percéka di sebuah hotel di Bukit Pakar, Dago, Bandung. Ia baru dua hari tiba dari Jepang, negeri tempat dia bekerja sebagai dosen dan tinggal bersama keluarganya. Ia pun baru saja mengumumkan karya terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari bahasa Jepang, Balada Dendam (2025) yang memuat dua cerpen, masing-masing karya Fukazawa Shichiro (1914-1987) dan Kikuchi Kan (1888-1948).

Lama tidak bertemu dengannya, saya agak terkesiap begitu melihat dia keluar dari lobi hotel. Wajah, cara berjalan, dan nada bicaranya nyaris persis almarhum ayahnya, Ajip Rosidi (1938-2020). Buku kumpulan cerpen itu tadi dipersembahkan kepada sang ayah. Pustaka Jaya yang menerbitkannya adalah penerbit yang dirintis oleh almarhum. Adapun gambar sampulnya dirancang oleh Real Azmi Izzatillah, cucu almarhum. Buat saya, yang ikut membaca naskahnya, terbitnya Balada Dendam mencerminkan terbentangnya jalan pustaka tiga generasi: dari Kang Ajip ke Kang Uga kemudian Jang Izza.

Dalam rombongan Kang Uga ada pula Teh Titis Nitiswari, anak bungsu Kang Ajip, dan kakaknya, Kang Nundang Rundagi yang memegang setir. Turut serta pula sahabat Kang Uga, yakni Pak Toto (Musthofa Abdul Latif), mantan Duta Besar RI untuk Kesultanan Oman. Kang Uga, Kang Nundang, dan Pa Toto pernah mondok di Pesantren Pabelan di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, sebelum pindah ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur. Sebagaimana Teh Titis, saya bergabung dengan tiga sekawan berlatar santri itu dalam perjalanan dari Bandung ke Pabelan.

Enam Dekade Pondok Pabelan

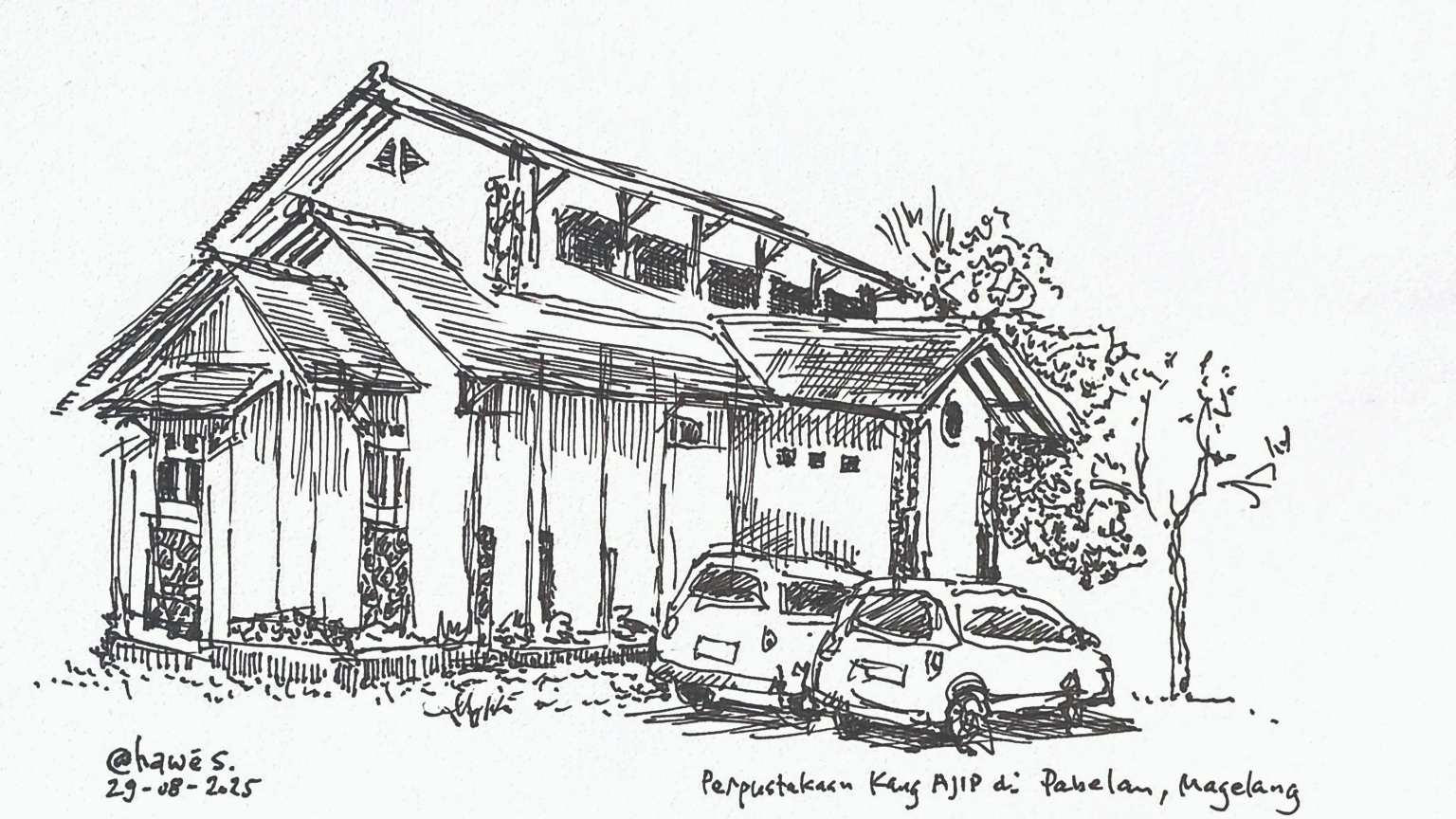

Di Mungkid, Pabelan, kami menginap di rumah tamu yang tersedia di lahan bekas kediaman almarhum Kang Ajip, tak jauh dari kawasan Borobudur. Di latas lahan yang sebelumnya merupakan kebun tembakau di tengah pesawahan itu, ada empat bangunan lainnya: rumah almarhum, rumah pembantu, gedung perpustakaan pribadi setinggi dua lantai, dan dangau di samping kolam. Kelima bangunan itu mengelilingi tanah yang cukup lapang dan ditumbuhi rerumputan dan bebungaan. Pohon-pohon tinggi dan berdaun rimbun tumbuh di sana-sini, di dekat benteng beton yang mengelilingi lahan tersebut.

Di luar pagar rumah, ada sepetak lahan di tepi jalan masuk, yang juga dikasih pagar, tempat almarhum Kang Ajip, istrinya Ceu Empat (Patimah), dan pembantunya Ceu Icih bersemayam di hamparan rerumputan dengan nisan bersahaja, tanpa hiasan. Pagi-pagi, sebelum sarapan dan keluyuran, kami berziarah dan memanjatkan doa di situ.

Kebetulan, Kamis pekan lalu (28/08/2025), bertepatan dengan kedatangan kami ke Pabelan, Pesantren Pabelan sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Acaranya dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Sehubungan dengan kegiatan itu, terbit pula sebuah buku kumpulan esai karya alumnus pesantren tersebut. Judulnya, Enam Dekade Pondok Pabelan: Harapan, Kesaksian, dan Visi Masa Depan. Penyuntingnya A. Suryana Sudrajat, Pemimpin Redaksi Majalah Panji Masyarakat. Sempat saya ikut membuka-buka buku bersampul hijau itu di sela-sela kunjungan kami ke pesantren itu, Jumat pagi.

Almarhum Kiai Hamam Dja'far (1938-1993), perintis Pesantren Pabelan, adalah besan almarhum Kang Ajip. Di sela-sela acara perayaan ulang tahun pesantren yang dihadiri oleh begitu banyak orang, saya ikut merasakan suasana keluarga besar yang ditandai dengan riungan, perbincangan akrab, dan makan bersama. Saya merasa beruntung, bukan saja karena bisa ikut menyantap hidangan dan menyimak perbincangan, melainkan juga karena bisa ikut menyerap suasana persaudaran sambil mengagumi arsitektur masjid nan klasik di samping makam di kompleks pesantren yang berdiri pada 1965 itu.

Baca Juga: MALIPIR #31: Hagiografi di tengah Amuk

MALIPIR #30: Sebelum Dipenggal Waktu

Al Ishlah di Paciran

Setelah dua malam menginap di Pabelan, kami melanjutkan perjalanan ke Lamongan, Jawa Timur. Tujuan utama kami hari itu adalah Pesantren Al Ishlah di Sendangagung, Paciran. Pemimpin pesantren itu ialah K.H. M. Dawam Saleh, guru Kang Uga semasa mondok di Pabelan juga sesama alumnus Gontor. Buat saya sendiri, Kiai Dawam bukan nama asing meski baru kali ini saya punya kesempatan bertemu muka dengannya. Sewaktu saya bekerja sebagai redaktur Pustaka Jaya, saya menyunting buku Kiai Dawam, Jalan ke Pesantren (2004). Setahu saya, kiai yang satu ini suka menggubah puisi dan menulis esai. Bukunya sudah banyak.

Karena mobil kami mogok berat di jalan tol dekat Ngawi, kami baru tiba di Al Ishlah tengah malam dengan menumpang mobil sewaan. Kiai Dawam dan garwanya, Bu Mutmainah, serta putranya, Gus Azzam Mushofa, menyambut kami di rumah mereka dengan menyediakan makan malam yang hebat: kepiting, sayur tahu, daging ayam, dan banyak lagi yang kami santap begitu lahap. Kami kemudian bermalam di rumah tamu di kompleks pesantren itu. Sambil selonjoran, saya membaca-baca buku biografi karya A. Rhaien Subakrun, K.H. M Dawam Saleh: Anak Sopir yang Mendirikan Pesantren (Cet. ke-2, 2014).

Keesokan harinya barulah kami mendapat kesempatan leluasa buat bercengkerama dengan sang kiai. Jika Kang Uga mengajukan beberapa pertanyaan teologis nan berat, di luar cakrawala pengetahuan yang saya kuasai, saya memanfaatkan kesempatan itu buat menyimak cerita jerih-payah sang kiai merintis Pesantren Al Ishlah.

"Tempat ini tadinya alas," tutur Bu Mutmainah melengkapi kisah Pak Kiai.

Alas adalah istilah Jawa buat "hutan". Kiai Dawam merintis pesantrennya pada 1986, mula-mula dengan 10 orang santri saja. Kini santrinya tidak kurang dari 2.000 orang, termasuk para mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi Ilmu Alqur'an dan Sains yang kemudian dia dirikan pula di situ. Masjid megah dua lantai, bangunan kampus, pemondokan santri, dan fasilitas lainnya kini tersedia di situ. Kentara sekali bahwa Al Ishlah adalah salah satu pesantren besar di Jawa Timur.

Di luar dugaan saya, Kiai Dawam mengajak Kang Uga, Pak Toto, dan saya untuk ikut masuk kelas malam hari dan berbicara di depan para mahasiswanya. Keringat membasahi punggung saya begitu saya saksikan seorang mahasiswa membuka acara dengan bahasa Arab nan fasih. Untunglah, Kiai Dawam kemudian mempersilakan kami berbicara dalam bahasa Indonesia.

Jika Kang Uga berbicara seputar kebudayaan di Jepang, sementara Pak Toto berbagi pengalamannya sebagai lulusan pesantren yang bergiat di bidang diplomasi, saya bercerita tentang pengalaman saya berkenalan dengan tulisan Kiai Dawam, khususnya Jalan ke Pesantren. Sebagai anak bengal yang tidak pernah masuk pesantren, saya merasa telah mendapat jalan yang aneh ke pesantren. Itulah jalan pustaka.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB