RESENSI BUKU: Di Balik Senyuman Para Eksil

Nita bukan lagi berkewarganegaraan Indonesia, namun jiwa nasionalis yang diturunkan dari ayah dan ibunya masih melekat pada dirinya.

Penulis M. Farhan Putra Aditama22 Oktober 2022

BandungBergerak.id - Mereka adalah orang-orang Indonesia yang sebelumnya tak pernah membayangkan bisa hidup di negeri asing. Mereka terombang-ambing di negeri jauh sebagai eksil, mengenali gaya hidup dan budaya asing dan kemudian mencerapnya menjadi bagian hidup mereka. Pulang ke Indonesia hanya sekadar impian.

Maka muncullah nama-nama seperti Sarmadji, Farida Ishaja, Nugroho dan Rokayah, Ketut Rahendra, Kadir Soelardjo dan Melia Siregar (Amsterdam), Ersa, Djoko Santoso dan istri (Paris), Soejono Soegeng Pangestu (Praha), Chalik Hamid (Tirana), Waruno Mahdi, Sri Wedar (Berlin), Nita (Den Haag), I Ketut Putera Sunarto (Sofia).

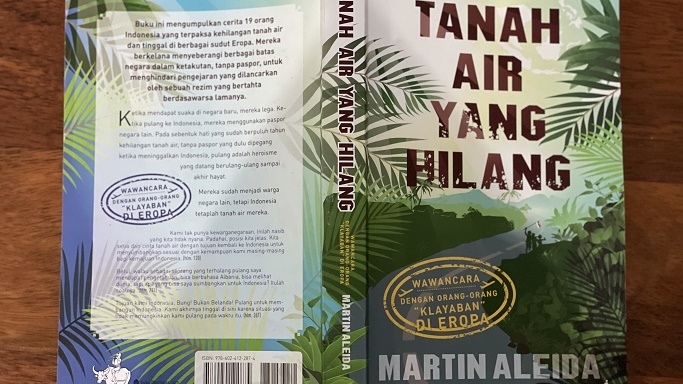

Kisah mereka yang awalnya tidak pernah tersorot oleh media, sekarang mencuat berkat buku Tanah Air Yang Hilang karya Martin Aleida. Buku ini membuka mata banyak orang bahwa banyak pejuang-pejuang Indonesia yang mempertaruhkan tanah airnya di negeri orang. Namun, rumah mereka tidak memberikan tempat lagi untuk mereka. Ironis.

Tetapi mereka hanya bagian kecil dari ratusan mungkin ribuan orang Indonesia yang kehilangan keindonesiaannya. Setidaknya kita sudah mendapat gambaran dari mereka bahwa dalam hidup ini ada 3 hal penting:

Pertama, jadikan pengalaman bukan seperti guru atau mentor terbaikmu. Pengalaman seperti sahabat terbaikmu, sahabat yang selalu ada saat kita bahagia dan saat kita kecewa. Kedua, apakah kalian sudah tersenyum hari ini? Kalau belum, tersenyumlah, maka hari-harimu akan dipenuhi dengan senyuman. Walaupun dalam kondisi sulit nan berat seperti itu, mereka tidak pernah lupa untuk tersenyum. Menerima wawancara dengan senyuman dan sapaan yang lembut seperti malaikat yang kehilangan sayapnya sehingga mereka tidak bisa pulang ke surga, namun tetap menyinari dunia dengan cahayanya.

Ketiga, hidup memang tidak adil, jadi biasakanlah. Hidup tidak akan selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Maka, berimprovisasilah. Merencanakan segala sesuatu dalam hidup memang penting dan harus, tetapi dunia tidak serta merta membiarkan rencana kita berjalan dengan kehendak kita. Maka dari itu kita harus bergerak di luar kehendak dunia, di luar rencana kita. Ya, memang terlihat nekat dan gila. Namun pecayalah, kita akan menertawakan hal itu di saat cerita itu sudah berakhir.

Berbulan-bulan mengelilingi benua biru untuk mendapatkan pernyataan tentang apa yang terjadi terhadap korban yang terenggut tanah airnya. Mereka bergelut dengan pertanyaan: bagaimana hidup di negri asing; apakah sudah pernah pulang ke tanah air; apakah mereka menganggap diri mereka masih kewarganegaraan Indonesia atau sudah berganti kewarganegaraan.

Jawaban yang didapatkan penulis pun bervariasi. Ada yang menjawab mereka mudah untuk beradaptasi di negeri asing dengan cepat. Ada pula yang lama beradaptasi sehingga masih berpindah-pindah dikarenakan mereka tidak bisa pulang ke negeri asal mereka, Indonesia.

Salah satunya Ersa. Dia sudah medok atau fasih berbicara dengan bahasa Prancis meskipun wajahnya lokal. Ada pun Sarmadji yang tinggal di rumah kecil yang dipenuhi tumpukan buku yang menggunung, walaupun sudah lama dan menetap di Amsterdam, logat Jawa yang kental masih terus mengikutinya.

Waruno Mahdi yang rumahnya direnggut dua kali, petama tanah air, kedua ibunya yang dipindahkan dari apartemen tempat tinggal awal mereka berdua ke panti jompo. “… sejak ibu saya harus pindah dari apartemennya ke panti jompo, saya tak bisa lagi mengatakan di mana rumah untuk pulang,” ucapnya.

Berikutnya ada Nita, seorang perempuan kelahiran 1964, Peking, yang sekarang menetap di Den Haag, Belanda. “Sejak masih kecil, bahasa Indonesia kami diperkuatkan oleh Ibu Ayah. Darah, tulang, kulit kami adalah Indonesia,” kata Nita.

Walaupun Nita bukan lagi berkewarganegaraan Indonesia, namun jiwa nasionalis yang diturunkan dari ayah dan ibunya masih melekat pada dirinya.

I Ketut Putera Sunarto, 76 tahun, tiba di Sofia pada tahun 1963 untuk memenuhi seruan suci Bung Karno: belajar ke luar dan pulang mengabdikan pengetahuan bagi pembangunan tanah air. Saat Bung Karno ditumbangkan dengan insiden berdarah G30S tahun 1965, dia lebih memilih kehilangan tanah airnya daripada harus tunduk pada Suharto.

“Kami tak punya kewarganegaraan. Inilah nasib yang tidak nyana. Padahal, posisi kita jelas. Kita setia dan cinta tanah air dengan tujuan kembali ke Indonesia untuk menyumbangkan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing bagi kemajuan Indonesia,” ucap Ketut.

Chalik Hamid adalah seorang penyair yang lahir di Bunut, sebuah kota kecil di wilayah perkebunan karet Sumatera Utara. Dia merayakan sikap pemerintah yang berada di bawah kepemimpinan Sukarno pada waktu itu. Chalik dan empat orang temannya dikirim ke Tirana.

“Betul, walau sebagai orang yang terhalang pulang saya mendapat pengetahuan, bisa berbahasa Albania, bisa melihat dunia, tapi apa yang bisa saya sumbangkan untuk Indonesia? Itulah soalnya,” ucap Chalik.

Mereka tinggal di Belanda karena situasi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk pulang pada waktu itu. Demikian kata Kadir Soelardjo, pria 80 tahun, mahasiswa kedokteran aktivis Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI).

“Tujuan kami Indonesia, Bung! Bukan Belanda! Pulang untuk membangun Indonesia. Kami akhirnya tinggal di sini karena situasi yang tidak memungkinkan kami pulang pada waktu itu,” katanya.

Baca Juga: RESENSI BUKU: Kisah Pak Tuba, Tahanan Pulau Buru yang Terus Bernyanyi

RESENSI BUKU: Terasing ketika Pulang

RESENSI BUKU: Memahami Kerja Pikiran sebagai Kunci Hidup Paripurna

Dilupakan Tanah Airnya, Indonesia

Kutipan-kutipan di atas berasal dari para eksil. Masih banyak di antara mereka yang masih memimpikan Indonesia, peduli Indonesia, mempertaruhkan diri untuk Indonesia. Tetapi, mereka tidak mendapatkan hal yang berhak mereka dapatkan: kehangatan, keberagaman, keramahan, belas kasihan, dari Indonesia.

Mereka ingin pulang, pulang ke tempat di mana mereka semestinya harus pulang. Namun, apa yang bisa dilakukan sekarang? Berharap, hanya berharap. Berharap mereka masih memiliki tempat di sini. Harapan yang sia-sia, Indonesia tempat mereka pulang, tanah air mereka, sudah melupakan, tidak memberi tempat, dan seakan-akan sudah membuang mereka.

Pulang, hanya itu yang mereka inginkan. Apakah uang? Apakah jabatan? Apakah ketenaran? Bukan, mereka hanya ingin pulang, itu saja. Keinginan dan harapan semudah itu pun Indonesia tidak dapat berikan. Sungguh ironis negeri ini yang berusaha menyembunyikan rahasia besar di dalamnya. Kalau bukan kita yang menggalinya, lalu siapa lagi?

Orang-orang yang terenggut tanah airnya, di mana setiap orang berhak memiliki atau pulang ke tanah kelahiran mereka. Namun, mereka seakan-akan terjebak dalam derasnya arus sungai yang akan terus membawa mereka tanpa arah dan kepastian. Sabar dan terima nasib, itulah yang mereka lakukan sekarang. Terjebak di negeri antah berantah tidak membuat mereka putus asa sedikit pun. Ada yang berjuang sendiri, ada juga yang berjuang bersama, entah itu dengan teman atau dengan istri mereka.

Bagai arus sungai. Mereka yang sudah berstatus orang tua pun mau tidak mau harus membawa anak-anak mereka dalam kondisi tersebut. Hebatnya lagi, senyum mereka, tawa canda mereka, suka cita mereka, masih terpancar jelas dari diri mereka seakan-akan semua mimpi buruk itu tidak pernah mereka alami.

Buku hasil wawancara dengan orang-orang “klabayan” di Eropa ini ditulis oleh penulis yang tak kalah hebatnya dengan orang-orang yang di ceritakannya, yaitu Martin Aleida. Buku Tanah Air Yang Hilang memiliki 344 lembar halaman dengan cover bergambar hutan tropis khas Indonesia.

Informasi Buku

Judul: Tanah Air Yang Hilang

Penulis: Martin Aleida

Penerbit: Penerbit Buku Kompas, 2017

Jumlah halaman: 344 lembar