Ada Kapital dalam Penerapan Politik Etis di Hindia Belanda

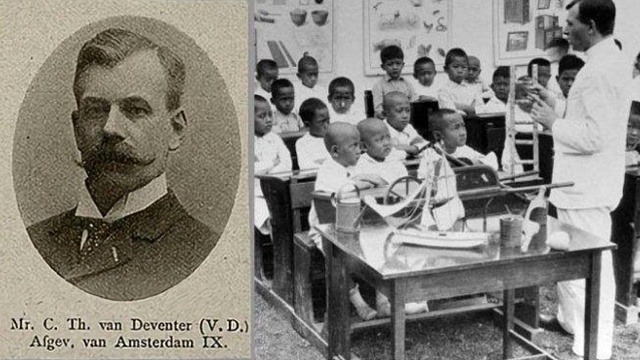

Karya Multatuli mendorong gelombang protes dari golongan liberal Belanda yang dimanifestasikan dalam sebuah tulisan Van Deventer dalam majalah De Gids.

Andika Yudhistira Pratama

Penulis tinggal di Padalarang

2 November 2022

BandungBergerak.id - Politik etis yang diterapkan abad ke-20 telah memberikan pengaruh besar bagi alam pikiran bumiputra terpelajar/terdidik di negeri jajahan Belanda (Indonesia). Keberadaan sekolah-sekolah yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan politik etis adalah hasil dari protes-protes kaum liberal di Belanda yang menggugat praktek kolonialisme di nusantara yang juga diilhami oleh roman Max Havelaar karya Multatuli, nama pena dari Eduard Douwes Dekker.

Karya Multatuli mendorong gelombang protes dari golongan liberal Belanda yang dimanifestasikan dalam sebuah tulisan Van Deventer dalam majalah De Gids yang berjudul “Hutang Kehormatan.” Dalam buku Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat (1986) disebutkan:

“Dalam tulisan itu Van Deventer antara lain menyatakan bahwa dari hasil panen yang sangat berharga melalui Tanam Paksa, Negeri Belanda telah memperoleh keuntungan berjuta-juta gulden. Antara tahun 1867 sampai dengan 1878 keuntungan yang telah diperoleh tidak kurang dari 187 juta perlu dikembalikan, sekalipun dalam bentuk lain karena hal itu merupakan hutang kehormatan. Sebagai bangsa yang bermoral, adalah menjadi kewajiban untuk mengembalikan hutang budi itu dengan jalan memajukan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan rakyat jajahan. Bahkan sebenarnya, andaikata Negeri Belanda tidak mendapat keuntungan pun dari daerah jajahan, sudah menjadi kewajiban merekalah untuk bertanggung jawab terhadap tanah jajahannya” (hlm. 55).

Perdebatan Politik Etis dalam Tubuh Kolonial Belanda

Perdebatan selalu hadir menyertai perbedaan dari setiap individu-individu dalam kehidupan masyarakat, baik perdebatan antarindividu atau antara kelompok yang saling bertentangan menyikapi satu peristiwa atau pun menanggapi suatu rancangan kebijakan yang akan diberlakukan.

Seperti perdebatan mengenai RUU KUHP, UU Minerba ataupun Omnibus Law yang menuai perdebatan yang tajam dalam masyarakat. Sebaliknya perdebatan bisa saja terjadi di dalam satu kelompok yang berasal dari kategori sosial yang sama, dalam hal ini perdebatan mengenai politik etis khususnya dalam pengadaan pendidikan bagi rakyat jajahan pada masa kolonialisme di Indonesia pada awal abad ke-20.

Penting untuk diketahui bahwa menjelang diberlakukannya Politik Etis terdapat perdebatan di dalam tubuh pemerintahan kolonial itu sendiri. Menurut Prof. DR. S. Nasution. M. A (1983) dalam Sejarah Pendidikan Indonesia:

“Banyak di antara penganut Politik Etis yakin bahwa Indonesia harus dikembangkan menjadi sebagian dari kebudayaan Barat. Pada tahap pertama golongan aristokrasi harus ditarik “ke dalam orbit kebudayaan Barat”.

Usaha “Westernisasi” penduduk asli kemudian dikenal dengan asosiasi. Tujuannya ialah menjembatani Timur dan Barat, orang Indonesia dengan orang Belanda, yang dijajah dengan menjajah. Namun, di sisi lain orang Belanda sendiri tampaknya keberatan untuk memberikan bahasa dan kebudayaannya kepada orang Indonesia, akan tetapi juga karena takut kalau-kalau “orang pribumi merasa dirinya sama setelah mereka menguasai kebudayaan, pengetahuan, teknik, dan organisasi Barat” (hlm. 16-17). Terlihat jelas ihwal penerapan politik etis di tanah jajahan Belanda menuai perdebatan dalam tubuh pihak kolonial Belanda. Tidak berlebihan kekhawatiran muncul, terbukti beberapa tahun setelah penerapan politik etis yang mendirikan sekolah-sekolah ternyata melahirkan boomerang yang merepotkan bagi pihak kolonial. Hal ini berbanding terbalik dengan karena cita-cita mulia dari kolonialisme adalah eksploitasi SDA dan tenaga-kerja dari rakyat jajahannya yang seirama dengan kapitalisme yang mereka undang secara legal sejak 1870.

Politik Etis Diselubungi Kapitalisme

Kapitalisme sebuah istilah yang Karl Marx berikan untuk teori ekonomi gagasan Adam Smith. Teori ekonomi dari Adam Smith meyakini bahwa kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan tak terlihat (invisible hand), sehingga kekuasaan (kerajaan/negara) tidak perlu ikut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Adam Smith sangat yakin bahwa upaya pemenuhan kebutuhan individu secara tidak langsung akan memenuhi kebutuhan individu-individu lainnya. Di benua kelahirannya (Eropa) teori ekonomi kapitalisme tentunya melahirkan sistem kapitalisme yang didukung oleh kelas borjuis yang memiliki modal yang lahir di abad Renaissance. Kebutuhan produksi borjuis pun didukung oleh IPTEK di mana kelas borjuis yang menggunakan sistem kapitalis menghendaki percepatan produksi yang memiliki nilai-guna dan nilai-tukar.

Tentu dalam menjalankan roda produksi yang melimpah dan bernilai-guna dan bernilai-tukar diperlukan tenaga kerja untuk menggerakkan mesin-mesin dari kelas borjuis, dari sinilah bahwa borjuis melahirkan anak kandungnya sendiri yang dikenal dengan istilah proletar. Pola dalam sistem kapitalisme inilah pada akhirnya menyebar ke seantero dunia, termasuk Hindia Belanda (Indonesia sekarang) yang secara legal dibukakan pintu masuk melalui politik pintu terbuka atau investasi asing pada tahun 1870 yang disertai dengan kebijakan Agrarischewet. Satu hal yang menarik dalam awal-awal kehadirannya kapital di Hindia Belanda mayoritas adalah kapital perkebunan.

Sartono Kartodirdjo dalam Dede Mulyanto Geneologi Kapitalisme menyatakan, “Dengan semangat liberal di jantungnya, Agrarischewet membuat tanah terbuka bagi kaum pemodal mendulang laba di negeri jajahan. Bila sebelum 1870 usaha perkebunan merupakan staatbedrijf atau perusahaan negara, setelah 1870, usaha perkebunan menjadi usaha swasta. Didukung oleh perkembangan bank-bank komersial di Belanda sejak 1850, berbondong-bondonglah kaum kapitalis berinvestasi dalam pembangunan rel dan jalur kereta api, pertambangan, perbankan, dan perkebunan” (2018, hlm. 34).

Prof. Dr. H. Muh. Said dan Dra. Junimar Affan dalam Mendidik dari zaman ke zaman mengatakan, “Kemudian ketika lebih banyak dibutuhkan tenaga-tenaga rendahan yang paham bahasa Belanda, didirikanlah sekolah-sekolah istimewa yang mengajarkan bahasa Belanda” (1987, hlm. 61). Selain itu, keterhubungan politik etis dengan kapitalisme dijelaskan dengan padat dan jelas oleh Dede Mulyanto dalam Genealogi Kapitalisme:

“Penyelenggaraan layanan pendidikan yang diskriminatif sepanjang penerapan Politik Etis tentu bagi penyusun kebijaksanaanya bertujuan mencerdaskan para inlander. Putra-putra terbaik kaum bangsawan atau priyayi yang mau bekerjasama bisa mendapatkan layanan pendidikan amat memadai di sekolah-sekolah menengah seperti Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Magelang untuk calon pegawai pemerintah kolonial, School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) di Batavia untuk calon mantri kesehatan, dan Inlandsche Landbouw School (ILS) di Bogor untuk calon mantri pertanian. Sementara itu, untuk kaum inlander kebanyakan, kaum tani dan pengrajin, cukuplah diajarkan membaca dan menulis aksara Latin dan berhitung sederhana. Sementara putra-putra terbaik keluarga-keluarga elit bisa menjadi pegawai administrasi yang setingkat dengan proletariat terdidik semacam first-line manager perusahaan-perusahaan jaman sekarang, putra-putra terbaik inlander kebanyakan yang hanya boleh mengenyam dua tahun pendidikan dasar cukuplah kiranya menjadi klerek atau pesuruh terdidik atau koelie yang bisa teken kontrak-kerja sesuai aturan hukum borjuis.

Pemerintah kolonial dan kaum kapitalis yang berniat mulia itu memerlukan mantri-mantri kesehatan bumiputera berupah murah yang bisa menjaga kesehatan para koelie perkebunan, buruh pabrik, dan administratur di ladang-ladang eksploitasi kapitalis. Para administratur dagang yang lebih rendah upahnya daripada pegawai administrasi dari Eropa juga diperlukan agar produk ekspor Hindia-Belanda lebih bisa bersaing di pasar dengan produk-produk serupa dari koloni-koloni Inggris atau Perancis yang juga melakukan hal serupa. Di bawah dorongan meningkatkan efisiensi produksi dan lecutan persaingan global, semua kabutuhan ini harus dipenuhi. Karena proletariat terdidik yang banyak dan murah tidak bisa dipetik dari pinggiran jalan,maka dibuatlah pranata-pranata pendidikan yang bisa memproduksi dan mereproduksinya. Itulah sebabnya bukan institut politik atau akademi arkeologi yang pertama didirikan oleh kaum penjajah di negeri ini, tetapi sekolah calon administratur, sekolah dagang, sekolah tinggi teknik, sekolah mantri kesehatan, dan sekolah pertanian modern” (2018, hlm. 165-167).

Di sinilah keterkaitan antara politik etis dan kapitalisme di tanah jajahan Belanda yang kini bernama Indonesia, bahwa kemulian dari politik etis dikhianati oleh kepentingan kapital. Perkembangan IPTEK yang melaju pada masa kolonial memaksa kelas borjuis asing membutuhkan pekerja-pekerja (proletar terdidik) yang setidaknya memiliki dasar ilmu yang dapat menggerakan mesin-mesin atau sarana produksi milik borjuis untuk menghasilkan komoditi-komoditi yang memiliki nilai-guna dan nilai-tukar yang tinggi dan memberikan akumulasi kapital.

Lalu, bagaimana dengan pelajar-pelajar inlander yang mengenyam pendidikan dari sekolah-sekolah yang didirikan kolonial yang melahirkan pergerakan nasional? Apakah mereka termasuk bagian dari proletar terdidik? Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, saya kutip pendapat dari Prof. Dr. H. Muh. Said dan Dra. Junimar Affan dalam Mendidik dari zaman ke zaman:

“Dengan bertambah meluasnya pendidikan di Indonesia pada abad 20, timbullah golongan baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan cerdik pandai yang mendapat pendidikan cara Barat, tetapi tidak mendapat tempat maupun perlakuan yang sewajarnya dalam masyarakat kolonial. Sistem pendidikan tidak memberikan kepuasan lagi pada golongan cerdik cendekiawan itu. Pendidikan menimbulkan keinsyafan nasional dan keinsyafan bernegara” (hlm. 67).

Baca Juga: PERANG DINGIN DI RUMPUT HIJAU #1: Dari Berlin ke Chili

PERANG DINGIN DI RUMPUT HIJAU #2: Dari Gelanggang Politik Indonesia Lahirlah Ganefo

SEPAK BOLA SEBAGAI ALAT PERJUANGAN BANGSA #1: Melahirkan Perlawanan pada Penjajahan

Ironi di Negeri Ini

Walaupun bangsa Indonesia dijajah, dihisap oleh kolonialisme berjilid-jilid, ternyata tidak menjadikan kolonialisme sebagai hal yang menakutkan. Hal ini mungkin berdasarkan pengamatan masyarakat yang membandingkan negerinya dengan negeri-negeri penjajahnya atau dengan negeri bekasa jajahan lainnya. Maka lahirnya istilah “kolonialisme itu ada baiknya” bahkan yang paling mengkhawatirkan ketika mendengar ungkapan “andai kita dijajah Inggris, pasti akan maju”, “Inggris itu baik, mendidik rakyat jajahannya” juga “Daendels adalah bapak pendidikan yang sebenarnya” dan lain sebagainya.

Jika Inggris baik dalam menjajah dan memajukan jajahannya, mengapa di wilayah bekas jajahannya banyak perpecahan seperti Singapura yang dikeluarkan dari Malaysia tahun 1965 yang diiringi dengan berbagai konflik. India hingga sekarang masing berkonflik mengenai penggunaan bahasa dan wilayahnya yang pecah diawali dengan Pakistan tahun 1947, dan Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan tahun 1971.

Pun ketika Inggris berkuasa di Pulau Jawa, mengapa Raffles tidak mendirikan sekolah-sekolah? Juga Daendels yang dikenal sebagai sosok yang memegang teguh nilai-nilai Revolusi Prancis; liberté, egalite, fraternité justru mengkhianati nilai-nilai Revolusi Prancis. Daendels tidak dapat secara penuh meninggalkan sistem kerja paksa dalam pembangunan Jalan Raya Pos.