SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #13: Leleson Dinten Minggoe

Rubrik “Leleson Dinten Minggoe” pada Sipatahoenan mencerminkan perasaan, pikiran, dan pengalaman orang Sunda pada zamannya.

Atep Kurnia

Peminat literasi dan budaya Sunda

16 Maret 2023

BandungBergerak.id - Setelah Sipatahoenan menjadi harian pada 2 Januari 1930, surat kabar tersebut secara rutin seminggu sekali menyajikan satu rubrik yang disebut “Leleson Dinten Minggoe” (istirahat pada hari Minggu). Rubrik ini berisi sajak terikat (guguritan) atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai tembang macapat, terutama dengan menggunakan pupuh Kinanti, Sinom, Asmarandana, dan Dangdanggula (KSAD). Meskipun ada pula yang menggunakan pupuh di luar KSAD, seperti pupuh Magatru dan lagu tembang Sunda cianjuran, Mupu Kembang.

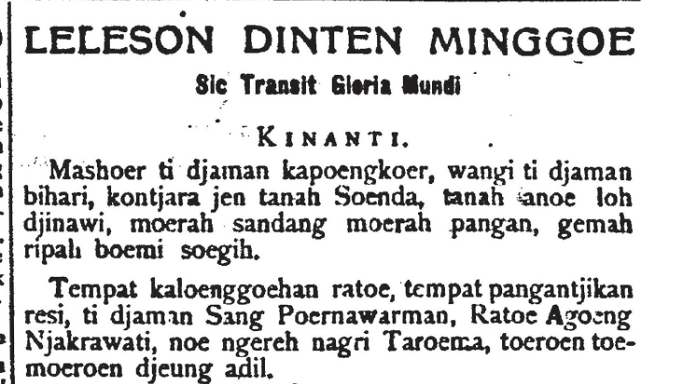

Rubrik ini mulai ada sejak edisi 22 Februari 1930, yang menampilkan enam bait pupuh Kinanti bertajuk “Sic Transit Gloria Mundi” karangan Oerang Badoej. Penggunaan kata-kata asing sebagai judul “Leleson Dinten Minggoe” ternyata menjadi tren hingga rubrik itu berakhir pada 27 Desember 1941. Soal ini, nanti akan saya bahas. Demikian pula kecenderungan anonimitas pengarang guguritannya, seperti berupa nama samaran dan inisial. Meski banyak pula yang menggunakan nama aslinya.

Sebelum ke sana, saya akan menyatakan temuan menarik ihwal nama rubriknya. Karena sepanjang yang saya telusuri pada edisi 28 Februari 1931 namanya sempat menggunakan “Keketjrek Poe Saptoe” (bergerincing hari Sabtu). Barangkali itu hanya kekecualian saja, umumnya hingga rubriknya berakhir nama “Leleson Dinten Minggoe” konsisten terus dipakai.

Selanjutnya, dari judulnya, kata-kata asing, terutama Belanda, kerap digunakan, baik kata maupun frasa. Saya akan memberikan beberapa contohnya, yaitu “Quo Vadis?” (5 April 1930 dan 28 Juni 1930); “Liefde of hartstocht?” (26 April 1930); “Analphabeten” (9 Mei 1930); “Vooronderzoekterreur” (17 Mei 1930); “Journalisten Congres di Tasik” (22 Agustus 1931); “Crisis” (11 Juni 1932); “Nationale Dag” (20 Mei 1933); “Poenale Sanctie” (27 Februari 1937); “Paradox” (12 Juni 1937); “Myn dierbaar stukje plekje grond, Geen be'tre in 's werelds aarderond, Van Tjitandoej tot Straat-Soenda, Myn Pasoendan zonder weerga” (21 Agustus 1937); “Antique” (5 Maret 1938); “Europe in Indonesie” (2 April 1938); “Natura Artis Magistra” (11 Maret 1939); dan lain-lain.

Nama pengarangnya pada tahun pertama “Leleson Dinten Minggoe” didominasi nama samaran Oerang Badoej, Narajana, Narajana Poetra, Siliwangi, Indonesiah, Oerang Lemboer, dan satu oleh St. Salamah. Bila tidak keliru, Narajana, termasuk Narajana Poetra, adalah nama samaran bagi sastrawan Sunda M.A. Salmoen.

Menginjak tahun kedua, penulisnya mulai beragam, bahkan sudah ada yang mulai menggunakan nama asli. Misalnya Bakrie Soeraatmadja, yang guguritannya dipetik dari buku Elmoening Kabangsaan karya Bakrie (10 Januari 1931). Kemudian ada Kadir Tisna Soedjana, M. Engka Widjaja, Djoedjoe Komariah, Siti Hadidjah, dan Moeh. A. Affandie. Nama inisial dan samaran juga tetap mengemuka seperti P.M., Bentol, SAS, Pena Wasiat, Si Djalak, Natawiria, Aka, Daniswara, Soekamiskin, Djakartaan, Noe Ngoembara, Zoon van Edod, dan Mas Patinggi.

Memang selain karangan asli, “Leleson Dinten Minggoe” diisi petikan-petikan karya yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Selain dari Bakrie Soeraatmadja, “Leleson Dinten Minggoe” pernah diisi petikan dari buku Wawacan Panji Wulung karya R.H. Moehamad Moesa (5 Desember 1931), petikan dari Astogini (10 Juli 1936), buku Pasoeloekan (5 Juni 1937), Tjentini (26 Juni 1937), dan dari guguritan karya Haji Hasan Mustapa (1 Februari 1941).

Adapun kandungan “Leleson Dinten Minggoe” mencerminkan keadaan dan peristiwa sezaman yang berlangsung antara 1930 hingga 1941, terutama yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh orang Sunda yang notabene menerbitkan karangan-karangan yang dimuat di dalamnya, sekaligus mencerminkan keadaan yang dialami oleh umumnya orang Indonesia pada rentang tersebut. Tentu saja, dapat dipahami karena bahasa yang digunakan dalam “Leleson Dinten Minggoe” menyaran kepada pembacanya sebagai penuturnya.

Identitas Sunda

Dalam hal tersebut, saya menangkap kesan pada banyak “Leleson Dinten Minggoe” terdapat isu-isu kesundaan, sebagai bagian dari penguatan identitas orang Sunda. Dalam edisi pertama yang berjudul “Sic Transit Gloria Mundi” (22 Februari 1930), Oerang Badoej menggambarkan fase-fase sejarah Sunda dan tempat hidupnya yang ia gambarkan sebagai “Mashoer ti djaman kapoengkoer, wangi ti djaman bihari, kontjara jen tanah Soenda, tanah anoe loh djinawi, moerah sandang moerah pangan, gemah ripah boemi sugih” (termasyhur sejak zaman dulu, wangi dari zaman bihari, terkenal bahwa tanah Sunda, tanah yang loh jinawi, murah sandang murah pangan, gemah ripah bumi kaya).

Tanah inilah tempat bermukim dan memerintahnya Raja Purnawarman dari Tarumanagara, yang kemudian berganti menjadi Kerajaan Pajajaran, Kesultanan Banten dan Cirebon, para Dalem, Kompeni, hingga saat ini. Di akhir sajaknya, ia menyatakan keadaan sekarang sangat berlainan dengan keadaan dulu, yang disebut-sebut loh jinawi itu, sehingga ia menggunakan ungkapan bahasa Yunani (harusnya Latin), “Sic Transit Gloria Mundi”.

Narajana seakan melakukan otokritik bagi orang Sunda yang kurang maju dibandingkan dengan bangsa lainnya, sehingga ia menjuduli tulisannya dengan “Bati Oeroej” (22 Maret 1930). Ia menulis, “Tapi saha tjoba alak-ilik, bangsa Soenda noe nepi ka dinja, koe asa teu atjan nendjo, ari noe matak kitoe, bangsa oerang sok eleh sijstem, djeung organisatiena, koesoet oewat-awoet, tatjan paraham ngoeroesna, koe lantaran koerang keneh economist, anoe ahli oesaha” (Tapi coba lihat siapa, orang Sunda yang bisa demikian, saya belum pernah melihatnya, sebabnya demikian, bangsa kita kerap kali kalah sistem, dan organisasinya, kusut semerawut, belum paham mengurusnya, sebab masih kurang ahli ekonomi, yang ahli berbisnis).

Untuk memperkuat ikatan orang Sunda, Narajana mengajak agar yang merasa orang Sunda bergabung dengan Paguyuban Pasundan (“Moen andjeun roemaos Soenda”, 19 April 1930). Narayana menekankan pula pentingnya menghargai kecakapan orang Sunda dan melestarikannya (“Hargaan Kabinangkitan Soenda!!!”, 3 Mei 1930). Sementara Indonesiah melalui “Iraha Oerang Soenda Sawawa?” (30 Agustus 1930), seolah menyimpulkan apa yang disampaikan Narajana dalam sajak-sajak sebelumnya bahwa orang Sunda saat ini jatuh miskin, padahal dulunya kaya dan sejahtera, sehingga ia khawatir tidak lagi dapat sejahtera (“Tapi ajeuna mah lapoer, oerang teh djaradi miskin, herang-herang kari mata, noe asal wibawa moekti, kawas tangkal ngarangrangan, aringgis teu ngemploh deui”).

Mas Patinggi menjadikan Paguyuban Pasundan sebagai sumber emansipasi bagi orang Sunda dalam karyanya “Pasoendan” (28 Mei 1932), M.A. Salmoen menggambarkan kerinduannya ke tanah Sunda dalam “Tebih ti Pasoendan” (9 Februari 1935), ATS menggarisbawahi identitas kesundaan yang harus dijaga dan dipelihara (“Tarompet Soenda”, 9 Maret 1940), Hajati menyatakan dengan kesuburan tanah Sunda, orang Sundanya yang pintar serta berbudi, bila menyatu akan menyebabkan Sunda berwawasan luas (“Perlambang Tanah Pasoendan”, 6 April 1940). Demikian pula yang ditulis oleh D.K. Lenggani (“Tanah Pasoendan”, 29 Maret 1941), dalam tulisan “Poesaka Soenda” (21 Juni 1941) dan “Soenda Sawawa” (12 Juli 1941); karya D.K. Lengg. Ros (“Moen Ki Soenda ...”, 19 Juli 1941), dan karya Sad Kar (“Soenda Giloeloer Waloeja”, 15 November 1941) yang larik-larik Kinantinya mengurai huruf pembentuk SIPATAHOENAN.

Baca Juga: SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #10: Propaganda Reis Bakrie

SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #11: Loper Koran

SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #12: Mohamad Koerdie

Nasionalisme Indonesia

Menariknya, penguatan identitas kesundaan dalam “Leleson Dinten Minggoe” seiring sejalan dengan tumbuh mekarnya kesadaran kebangsaan atau nasionalisme di kalangan orang Sunda.

Mari kita lihat sebagian di antaranya. Oerang Badoej memakai judul “Tjeurik Nationalist” (tangis nasionalis) untuk guguritan yang menggunakan pupuh Sinom sebanyak empat bait dalam edisi 28 Februari 1930. Narajana Poetra menggunakan “Indonesia Rahardja???” (Indonesia sejahtera?) dalam edisi 27 September 1930.

Kata Indonesia terus digunakan para penulis “Leleson Dinten Minggoe”. Pena Wasiat menulis sajak personfikasi atas ibu pertiwi dengan judul “Nangisna Iboe Indonesia” (11 April 1931). Pada bait kedelapan, Pena Wasiat menulis, “Keukeuh iboe nja meredih, sadjero hidep ichtiar, oelah rek kadalon-dalon, Oetoen Inji omat-omat, pake pikir noe sehat, tapi peupeudjeuh sing djoenoen, belaan Iboe belaan!!!” (Ibu tetap meminta, selama engkau berikhtiar, jangan sampai keterlaluan, buyung dan upik awas-awas, pakailah pikiran sehat, dan engkau harus tekun, belalah ibumu belalah!!!).

Mas Patinggi mengajak untuk mencintai tanah air melalui pupuh Dangdanggula berjudul “Sing Njaah ka Lemah Tjai” (16 Januari 1932) dan “Hal Ngabela Lemah Tjai Tegang Lara Lali Pati” (Demi membela tanah air rela berkorban menerima penderitaan dan kematian, 6 Februari 1932). Meskipun dalam konteks sajaknya yang kedua adalah mengomentari yang terjadi di antara Tiongkok dan Jepang (“Bedja anoe soemawoer ka oenggal madhab, gondjling saperti lini, matak moeringkak, di banoea Azia, geus rame begalan pati, Tiongkok-Japan, perang nepi ka djangji”).

Lambang-lambang nasionalisme Indonesia turut dijadikan tema tulisan dalam “Leleson Dinten Minggoe”. Mas Patinggi, misalnya, mempertanyakan ihwal gedung nasional di Bandung, tempat kaum pergerakan berkumpul dan berdiskusi (“Mana Gedong Nasional ...?!?”, 4 Juni 1932). Sehingga ia mengajak orang agar bersama, bekerjasama mendirikan gedung nasional di Bandung (“Iraha rek rempoeg djoekoeng, samioek njieun koemiti, bibirintik njiar sarat? De Mensch wikt doch God beschikt, njieun gedong nasional, tempat mimitran pahadring”).

Lagi-lagi Mas Patinggi dengan sajaknya “Nationale Dag” (20 Mei 1933) seakan mengajak agar orang Indonesia menentukan tanggal 20 Mei 1933 sebagai hari nasional, yaitu hari di mana orang-orang bumiputra banyak yang dibuang ke Digul (“Mei tanggal doeapoeloeh, nja poe pangeling-eling, eling ka noe dibaroeang, djeung koe noe nekanan pati, djadi korban pergerakan, - emh deudeuh teuing anaking!!). Sedangkan Asmaranama secara khusus menyoroti nasib yang harus ditanggung oleh Ir. Soekarno saat divonis hukuman penjara di Sukamiskin (“Milikna Ir. Soekarno”, 5 Agustus 1933).