SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #21: Implik-implik

Sipatahoenan telah menayangkan ratusan cerita bersambung. Para pengarangnya kemudian seiring dengan perkembangan zaman kemudian dikenal sebagai para sastrawan Sunda.

Atep Kurnia

Peminat literasi dan budaya Sunda

19 Mei 2023

BandungBergerak.id – Antara 1924-1941, Sipatahoenan menyajikan rubrik “Implik-implik” (lampiran atau suplemen). Rubrik tersebut merupakan paduan istilah Sunda bagi “feuilleton”, yaitu cicilan cerita sebagai bagian dari penerbitan surat kabar. Dengan kata lain, “Implik-implik” sama dengan cerita bersambung (cerbung).

Dalam rentang waktu 17 tahun, bisa jadi jumlah cerbung yang sudah dimuat dalam Sipatahoenan mencapai ratusan cerita. Sebagai gambaran, dalam rentang tahun 1924 hingga 1934 saja, bila tidak keliru menghitung, ada 69 cerita bersambung dalam Sipatahoenan. Rinciannya pada 1924 ada 2 cerbung, 1925 ada 1 cerbung yang merupakan kelanjutan dari 1924, 1926 ada 1 cerbung, 1929 ada 1 cerbung; 1930 ada 10 cerbung; 1931 ada 15 cerbung; 1932 ada 14 cerbung; 1933 ada 16 cerbung; dan 1934 ada 11 cerbung.

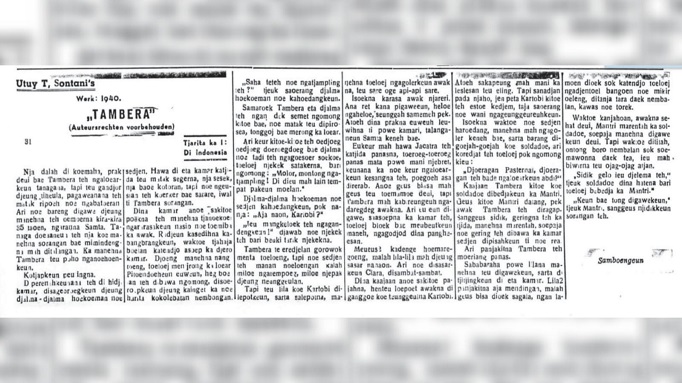

Rubrik “Implik-implik” mula-mula diisi terjemahan cerbung yang dimuat dalam koran De Locomotief karangan Sita Chattarie (9 Desember 1924). Kemudian sejak 23 Desember 1924, cerbungnya diisi oleh KM dengan judul “Nji Djoeminem”. KM kemudian mengisi lagi cerbungnya yang baru dengan judul “Kembang Sedepmalem” sejak 4 Mei 1926. Sedangkan karya terakhir yang dapat saya telusuri adalah cerbung “Tambera” (21 Juni-11 Agustus 1941) karangan Utuy T. Sontani.

Pengarangnya berbagai-bagai, dengan beberapa yang dapat saya beri catatan. Pertama, terlihat masih besarnya pengaruh budaya lisan, berupa anonimitas nama pengarangnya. Karena ternyata dari sekian banyak cerbung yang sempat dimuat dalam Sipatahoenan, masih terdapat cerita yang tidak diberi keterangan identitas pengarangnya, seperti “Gouden Tjiente, Istri Modern (Sekar Ligar di Taman)” (2-28 Oktober 1931) dan “Hiroep dina Romantiek” (11 Juni-23 Juli 1936, 37 nomor).

Kedua, banyak di antara identitas pengarangnya yang hanya menggunakan inisial, misalnya KM, ESW, X, MS, KK, DS (“Katjintaan”, 1935-1936), MIAW, ATS, JT (“Saha Bapa Koering?”, 1939). Ada pula pengarang yang seolah-olah bersembunyi di balik nama samaran atau sandiasma, seperti Tjantrik Wilis, Goenem Tjatoer, Bapa Tjoetjoe, Kaleuwinanggoeng, K. Malanger, The Unhappy Boy (“Hajang Oentoeng djadi Boentoeng”, 2 Mei-10 Juni 1936), Heremiet (“Dedengean di Waroeng-Priangan”, 1937), Kap (“Moelang Tamba”, 1937), Mang Hadid (“Dipapaj Dilamar”, 1940), The White Angel (“Ngaboeboerit, 1940), dan Le Soleil (“Hampoera Dosa Ik ...”, 1940).

Penanda-penanda tersebut buat saya bisa mengandung arti bahwa nilai-nilai tradisi cetak belum sepenuhnya terbatinkan (internalisasi, interiorisasi) pada diri-diri para pengarang karya sastra Sunda pada masa antara tahun 1924 hingga 1941. Padahal nilai-nilai tradisi cetak yang paling kentara adalah nama diri pribadi pengarangnya, dengan tidak menggunakan inisial atau nama samaran, melainkan nama aslinya, sebagai identitas aslinya.

Meski demikian, banyak pula para pengarang yang menggunakan nama aslinya sebagai bukti dari terbatinkannya nilai-nilai tradisi cetak sebagaimana sudah saya sebut di atas. Para pengarangnya kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kemudian dikenal sebagai para sastrawan Sunda. Seperti Nanie, yang kemungkinan besar adalah Nanie Sudarma. Sepanjang rentang 1924-1941, Nanie antara lain menulis cerbung “Njiliwoeri” (11 April-14 Juni 1930) dan “Kalangkang Koemelendang” (8 Januari-1 Maret 1937, 42 nomor) dalam Sipatahoenan. MIAW (M.I. Adnawidjaja) dengan karyanya “Nasib Koering” (21 April-1 Mei 1936, 9 nomor). Barmara alias O.K. Jaman, bekas Digulis, yang mengarang cerita “Koering djeung Manehna” (1-31 Mei 1934); M.A. Salmoen dengan “Hate Awewe” (26 November-22 Desember 1937, 21 nomor); dan Utuy T. Sontani dengan “Tambera” (21 Juni-11 Agustus 1941). Namun, yang paling menonjol adalah Sjarif Amin atau Moh. Koerdie, pemimpin redaksi Sipatahoenan sekaligus sastrawan Sunda, banyak menulis cerbung bagi surat kabar yang dipimpinnya.

Di antara sekian banyak cerbung Sipatahoenan ada pula yang ditulis oleh dua orang pengarang, seperti “Teu beunang dibebenjokeun” (1 Agustus-29 Agustus 1936, 24 nomor) oleh E. Kartawidjaja dan S. Kendarsah Kendarsih serta “Tigin kana Djangdji” (31 Juli-28 September 1937, 97 nomor) oleh Marhassan dan Zouchana. Zouchana sendiri pernah menulis cerbung “Njingkahan Kasoesah” (1938) dan “Makihikeun Diri” (1940).

Baca Juga: SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #20: Mas Atmawinata

SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #19: Si Roda Mala

SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #18: Ahmad Atmadja

Bentuk-bentuk Karangan

Adapun bentuk-bentuk cerbung yang dimuat kebanyakannya berupa novelet, karena hanya memuatkan belasan hingga 50-an kali muat. Ada pula yang dapat kita kelompokkan ke dalam novel atau roman seperti cerita “Ngadaoen Ngora” (5 Januari 1929-24 Agustus 1929, 66 kali) dan “Politik Soegih” (7 Januari-28 Maret 1930, 64 kali) karya KM. KM sejak 1924 sudah memuatkan cerbung untuk Sipatahoenan. Karya KM lainnya antara lain “Nji Djoeminem” (1924-1925). “Kembang Sedepmalem” (1925), “Njimas Soentijani (Kadjadian boelan kamari)” (1937), “Pahili Djodo” (1937), “Sepoeh Miroetjaan, noe Anom Darma Milampah” (1937), “Hiroep Saderma” (1937), “Pangeran Tingkir” (1937), “Titirah Ngadon Kantjeuh” (1938), dan “Djodo Panimoe” (1938).

Ada pula yang hanya tiga hingga sepuluh kali muat, sehingga menurut saya karangan tersebut hanya dapat diklasifikasikan ke dalam cerita pendek, bukan novelet apalagi novel. Karya-karya pendek tersebut antara lain “Katindih koe Kari-kari” (27-29 Januari 1931) dan “Hama Pesak Dikotrak-kotrak” (22-26 Januari 1931) karya K. Soekram Tamoea, serta “Tjiandjoer” (12-14 Oktober 1933) karya Sjarif Amin.

Moh. A. Affandie, terutama, dan beberapa penulis lainnya khusus menulis cerita wayang. Moh. A. Affandie pernah memuatkan cerita wayang berjudul “Baratajoeda” (3 Desember 1931-12 Februari 1932, 55 nomor), “Tirtasoeta” (7-21 November1932, 13 nomor), “Artja Sewoe” (27 Januari-9 Februari 1933, 10 nomor), “Ismajasoeta” (29 Desember 1939-27 Januari 1940, 24 nomor), “Kresna-Dipajana” (8 April-29 Mei 1940, 41 nomor), “Soembadra Laroeng” (13 Juli-12 Agustus 1940, 26 nomor), dan “Wasi Djajalaga” (21 Agustus-1 Oktober 1940, 35 nomor). Dengan penyampaian berupa puisi berikat yang disebut dengan wawacan, yang umumnya menggunakan metrum Kinanti, Sinom, Asmarandana, dan Dangdanggula.

Pengarang cerita wayang lainnya adalah O. Karta yang memuatkan karangannya “Bangbang Nilakatja” (30 Desember 1937-25 Maret 1938, 70 nomor); Ojoh Kartikajah dengan karangannya “Kresna Malang Dewa” (18 April-20 Mei 1939, 26 nomor) dan “Djaja Moertjita” (8 Februari-19 Maret 1940, 34 nomor); dan ATS menulis “Parta Katjoba” (27 Juni-12 Juli 1940, 13 nomor).

Pengarang yang menulis dalam bentuk wawacan bertambah dengan Bastiar yang mengarang “Soekmaraga” (1934) dan O. Karta yang menganggit wawacan “Achmad Moehamad” (16 Juli-5 November 1938, 93 nomor). Kehadiran cerita wayang dengan wawacan dan dalam bentuk wawacan dengan isinya yang cenderung menggambarkan kehidupan sezaman (bukan pada masa kerajaan atau alam mitologis) saya pikir menjadi bukti bahwa pada tahun 1930-an bahwa bentuk-bentuk sastra tradisional berjalan seiring sejalan dengan bentuk-bentuk karya sastra modern, bahkan ada upaya untuk mengadopsi latar belakang cerita dengan zaman semasa atau modern. Sekaligus menjadi bukti telah dimulainya internalisasi nilai-nilai tradisi cetak di tengah-tengah masyarakat Sunda antara tahun 1924 hingga 1941.

Bahkan ada pula yang cenderung menyisipkan bentuk-bentuk tradisional (guguritan sebagai bentuk pendek wawacan) ke dalam bentuk-bentuk modern seperti cerpen, novelet, dan novel, seperti yang dapat dibaca dalam cerbung “Hoetang Njeri Bajar Njeri” (6 Maret-9 April 1931) karya A. Karna Winita. Kecenderungan tersebut dapat dibaca sebagai tegangan yang dialami oleh para pengarang Sunda waktu itu antara memilih bentuk modern tetapi tidak mau meninggalkan bentuk tradisional. Oleh karena itu, jalan tengahnya adalah dengan menyisipkan bentuk tradisional ke dalam bentuk modern. Kecenderungan tersebut juga dapat dibaca sebagai transisi ke arah penulisan karya sastra Sunda modern.

Tidak ketinggalan cerbung-cerbung berupa saduran dari bahasa lain, seperti dari bahasa Melayu dan Belanda. Misalnya cerbung “Babad” (19 November-1 Desember 1930) karya ESW dan “Heroe Tjokro” (13-17 April 1931) karya Tjantrik Wilis yang berasal dari surat kabar Suluh Rajat Indonesia. Sjarif Amin menerjemahkan kisah panjang mengenai riwayat eksekutor bersenjatakan pisau gilotin di Prancis dengan judul “Logodjo” atau “Logojo Paris”, dari bahasa Belanda. Terjemahan tersebut mulai dimuat dalam Sipatahoenan edisi 6 Oktober 1934 yang hingga edisi 20 September 1935 berjumlah 142 nomor. Satu lagi hasil saduran Sjarif Amin adalah “Dewi Amisani” (9 Agustus-27 September 1933, 29 nomor) yang berasal dari karya Sanoesi Pane.

Karya-karya Sjarif Amin lainnya yang dimuat dalam Sipatahoenan antara lain “Baboe Kadjadjaden” (22 November-21 Desember 1932, 25 nomor), “Minggat ti Digoel” (4 Januari-17 Februari 1934, 26 nomor), “Karanghawoe” (19 Maret-8 April 1935, 18 nomor), dan “Cilauteureun” (12-24 Februari 1936).

Kontribusi bagi Penerbitan Buku Sunda

Fakta lainnya yang menarik adalah pertautan antara cerbung-cerbung dalam Sipatahoenan dengan penerbitan buku Sunda. Maksud saya, cerita-cerita tersebut kemudian dibukukan, bahkan sebelumnya memang diniatkan untuk dibukukan. Sehingga saya mendapati ada cerbung-cerbung yang pemuatannya dihentikan, padahal belum selesai kisahnya. Misalnya “Katilar koe Toendangan” karya Md. Sastrawidjaja yang hanya dimuat sebanyak 18 nomor. Sebab sebagaimana yang disampaikan redaksi pada 29 Oktober 1930: “Koe margi ieu implik-implik koe noe ngarangna djrg. Hd. Sastrawidjaja bade dikaloearkeun djadi boekoe, sanaos pandjang keneh oge kapaksa distop bae. Noe palaj oeninga terasna oelah henteu ngagaleuh boekoena – Red. Sip)” (Karena cerbung ini oleh pengarangnya Tuan Sastrawidjaja akan diterbitkan menjadi buku, meskipun karangannya masih panjang terpaksa dihentikan. Bagi yang hendak mengetahui kelanjutan ceritanya jangan tidak sampai membeli bukunya – Redaksi Sipatahoenan).

Demikian pula cerita “Baratajoeda” karya Moh A. Affandie yang dihentikan pemuatannya pada nomor 55 (12 Februari 1932), dengan diberi keterangan “Terasna didamel boekoe” (kelanjutannya dibuat dalam bentuk buku). Bila demikian halnya, hemat saya, Sipatahoenan bisa dianggap sebagai etalase bagi para pengarang atau sastrawan Sunda untuk menyajikan karya-karyanya sebelum nantinya dijadikan buku.

Pada praktiknya beberapa cerbung yang kemudian dibukukan antara lain Tambera karya Utuy yang sempat diterbitkan oleh Toko Buku Sehat (?) pada zaman pendudukan Jepang, kemudian diterjemahkan, ditambahi ke dalam bahasa Indonesia dengan judul sama dan diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1949. Karya-karya Sjarif Amin, termasuk terjemahannya, dibukukan dengan judul Kembang Patapan (Pelita Masa, 1963) yang semula Dewi Amisani, Babu Kadjadjaden (Pelita Masa, 1965), dan “Asal-usul Logojo Paris, 1685-1845“ (Sumur Bandung, 1983).

Dengan demikian, nyata sekali kontribusi Sipatahoenan bagi perkembangan kesusastraan Sunda modern (sekaligus tradisional) sekaligus mendorong penerbitan buku-buku Sunda yang sedang marak-maraknya pada tahun 1930an, ketika semaraknya penerbitan buku-buku roman picisan dalam bahasa Sunda. Apalagi cerbung-cerbung dalam Sipatahoenan banyak yang menggunakan judul-judul yang menyaran terhadap roman picisan, seperti “Teu Soelaja tina Djangji” (tidak memungkiri janji), “Megatkeun Doeriat Poetra” (memutuskan kisah kasih anak), “Rasiah Saderek Sasesep” (rahasia saudara sesusu), “Korban Kartoe djeung Tjandoe” (korban kartu dan candu), “Lantaran Sapoe Tangan” (karena sapu tangan), “Teu Iasa Ngenjed Geureuha” (tidak dapat mengerem keinginan istri), “Ditipoe Doekoen” (Ditipu dukun), dan “Nu Geulis djadi Weredjit noe Lendjang djadi Baroeang” (Yang cantik jadi penyakit, yang semampai jadi bisa beracun).