Bertandang ke Kampung Suku Bajau

Suku Bajau di Indonesia sempat mencuri perhatian setelah film Avatar 2: The Way of Water dirilis. Sebelumnya kisah miris suku Bajau hadir dalam film The Bajau.

Penulis Iman Herdiana5 Juni 2023

BandungBergerak.id - Nama suku Bajau sempat menarik perhatian setelah film Avatar 2: The Way of Water dirilis belakangan ini. Sutradara Avatar 2 James Cameron mengaku terinspirasi suku yang mendiami perairan Indonesia tersebut ke dalam sekuel film Avatar. Jauh sebelum Avatar, suku Bajau sudah lebih dulu hadir dalam film The Bajau yang dirilis Watchdoc.

Universitas Islam Bandung (Unisba) berkesempatan mengunjungi salah satu tempat di Indonesia yang didiami suku Bajau, yakni di Desa Rampa di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Desa Rampa merupakan salah satu kampung nelayan yang ditinggali suku Bajau.

“Suku Bajau sejatinya adalah suku nomaden yang tersebar di beberapa wilayah perairan di Indonesia termasuk di perairan Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, hingga ke pantai timur Sabah (Malaysia) dan Kepulauan Sulu (Filipina),” demikian tertulis di laman resmi Unisba, dikutip Sabtu (3/6/2023).

Suku Bajau di Desa Rampa, Kotabaru memiliki karakteristik yang hampir sama dengan suku Bajau di daerah lain, yakni ahli berenang bahkan menyelam karena hidup di perairan. Namun ada beberapa yang tanpaknya agak berbeda, di antaranya adalah adanya budaya meniti tali yang menjadi salah satu kegiatan keseharian mereka.

Setiap hari Jadi Kabupaten Kotabaru, selalu diadakan ritual bernama “Selamatan Laut”. Salah satu yang dilakukan masyarakat Desa Rampa yakni dengan melakukan aktivitas menancapkan bambu ke tengah laut dengan cara meniti tali sejauh 30 meter. Keajaibannya, dari kesaksian warga, ketika bambu ditancapkan oleh warga, maka air di sekitar tancapan bambu menjadi tawar untuk beberapa detik.

Dalam sejarahnya, suku Bajau di Desa Rampa meniti tali bukan sebagai hobi, tetapi memang kebutuhan untuk meniti tali dari daratan menuju perahu mereka. Tidak adanya pelabuhan di masa lalu, dan tidak memungkinkannya perahu untuk berlabuh di daratan, memaksa suka Bajau di Desa Rampa menggunakan tali yang mengikat perahu untuk berjalan dari daratan menuju laut.

Camat Pulau Laut Utara Ahmad Junaedi menjelaskan, pekerjaan masyarakat di desa rampa mayoritas merupakan nelayan. “Suku Bajau di Desa Rampa sebagian besar berasal dari suku di filipina dan akhirnya menetap di sini,” jelas Ahmad Junaedi.

Baca Juga: Mendekatkan Film dan Mengaktivasi Ruang Publik

10 Menit Meraih Juara Pertama Lomba Film Pendek

Mencegah Kekerasan Seksual dengan Film

Difilmkan Watchdoc lewat The Bajau

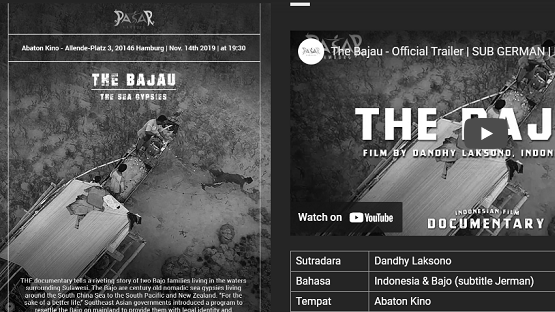

Bukan dalam film Avatar 2 saja suku Bajau di filmkan. Jauh sebelum Avatar 2, jurnalis sekaligus pendiri rumah produksi film dokumenter Watchdoc Dandhy Dwi Laksono sudah memfilmkannya, tentunya dengan genre film berbeda, The Bajau (2019).

The Bajau memotret kehidupan suku berjuluk sea gypsies itu secara kritis. Dikisahkan bahwa suku Bajau hidup di era pembangunan infrastruktur dan investasi. Prolog film diawali narasi miris yang menimpa suku yang lebih banyak menghabiskan hidupnya di laut itu, yaitu penangkapan 500 orang suku Bajau oleh pemerintah RI. Mereka dituding melakukan pencurian ikan (illegal fishing) di perairan Indonesia.

Suku Bajau tersebar di Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Namun tidak ada satu pun yang mengakui asal usul mereka. Kalaupun ada negara mau merangkul suku Bajau, negara-negara tersebut memaksa mereka tinggal di darat dan memiliki identitas kewarganegaraan.

Padahal sejak berabad-abad lalu sebelum negara-negara modern lahir, leluhur suku Bajo sudah biasa mengarungi lautan tanpa mengenal batas kontinental. “Mereka hidup berdasarkan arah angin,” demikian narasi Film The Bajau.

Namun kini, ketika mereka singgah di suatu wilayah, mereka dinilai melakukan pelanggaran batas suatu negara. Pemerintah membujuk mereka agar mau hidup di daratan dan mengantongi identitas baru sebagai orang daratan. Padahal identitas mereka pengembara laut.

Film The Bajau mengisahkan kehidupan keluarga suku Bajau yang hidup di Torosiaje, Provinsi Gorontalo, dan di Morombo, Sulawesi Utara. Para keluarga suku Bajau tersebut mengungkapkan pandangan hidupnya tentang laut, rumah, dan upaya pemerintah yang berniat membantu mereka.

Di Torosiaje, mereka hidup dalam perairan dangkal yang jernih dengan kerang dan ikan yang cukup. Mereka juga menggunakan perahu mesin, es, BBM, minyak tanah, dan bertransaksi jual beli hasil laut. Film ini menunjukan ada asimiliasi antara kehidupan tradisional suku Bajo dan perkembangan zaman.

Serding, salah seorang nelayan dari suku Bajau yang mengikuti program pemerintah untuk tinggal di daratan, mengakui mencari ikan sekarang ini lebih mudah karena ada mesin dan es. Tapi jika disuruh memilih, ia lebih kerasan tinggal di atas perahu daripada di rumah.

Meski ada mesin dan es untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, jumlah ikan saat ini diakui Serding tak sebanyak dahulu. Menurutnya laut sudah tercemar, ikan-ikan juga terganggu oleh lalu lintas kapal-kapal besar.

Memang di daratan ia bisa menyekolahkan anaknya. Tetapi jika kesulitan biaya sekolah, anaknya kembali ke laut menjadi nelayan dengan perahu kayu sederhana dan alat tangkap ikan tradisional.

Pilihan hidup di laut juga diamini nelayan Bajau lainnya. “Orang Bajau biasa di laut harus tetap di laut,” tandas Munu. Kalaupun ada bantuan permukiman di darat, hal ini hanya formalitas saja. Ada orang Bajau yang memiliki rumah di darat tapi hidupnya tetap di laut.

Kendati demikian, kehidupan orang-orang Bajau di Gorontalo relatif lebih baik dibandingkan saudara mereka yang hidup di Morombo. Di Marombo mereka tinggal di rumah-rumah kayu sangat sederhana dan kumuh yang didirikan di laut dangkal.

Air laut di sekitar rumah mereka tampak keruh dan tercemar pertambangan nikel di seberang pantai. Kapal-kapal tongkang pengangkut pasir biji besi berlabuh di sekitar tambang. Posisi rumah warga Bajau tak jauh dari jalan yang menjadi lalu lintas truk pengangkut bahan tambang. Mereka terjepit antara daratan dan lautan.

Seorang Bajau menceritakan, dulu sebelum ada perusahan tambang, air laut di sekitar rumahnya sangat jernih dan banyak ikan. Sejak perusahaan tambang berdiri, airnya menjadi keruh, ikan-ikan menghilang. Mereka harus pergi jauh untuk mencari satu dua ikan yang merupakan makanan pokok sekaligus sumber pencaharian.

Warga juga menceritakan soal pendekatan pemerintah agar mereka mau hidup di darat. Pendekatan dilakukan oleh Dinas Sosial yang menjanjikan bantuan dan membujuk agar mereka jangan khawatir hidup di darat, anak-anak mereka bisa sekolah, juga bisa berkebun. Jika mereka tetap hidup di laut, mereka akan menghadapi situasi yang bahaya.

Mereka sempat diberi lahan untuk bercocok tanam. Namun sejak orang-orang dari luar berdatangan dan perusahaan tambang dan sawit didirikan, lahan mereka digusur tanpa ganti rugi.

Orang Bajau merasa dibodohi oleh pendatang. Mereka dilarang hidup di laut, tapi hidup di darat pun digusur. Mereka tidak bisa kerja di tambang karena tidak punya ijazah.

Di akhir film, disajikan data bahwa di Sultra terdapat 141 izin usaha tambang dan 4.000 hektar perkebunan sawit. Akibatnya, gunung, hutan, dan laut rusak parah, salah satunya di sekitar Morombo. Pada 2019 terjadi banjir di Kecamatan Asera, Oheo, dan Wiwirano. Warga mengungsi ke tenda-tenda darurat.

Warga Bajau punya keyakinan tersendiri selama hidup di lautan. Keyakinan ini mungkin tak dimilikki maupun dipahami orang-orang daratan maupun pemerintah yang memaksa mereka agar tinggal di darat. “Kalau nyawa hilang di laut sebagai nelayan, apa boleh buat,” kata seorang Bajau.

Bahaya maupun bencana bisa datang dari mana saja, baik di darat maupun di laut. Daratan pun tak lepas dari ancaman bencana banjir akibat dirusaknya alam.