SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #36: Pojok Panganggoeran

Tulisan kritik dan sindiran pada rubrik “Panganggoeran” membuat pemimpin redaksi Sipatahoenan harus menghadapi delik pers karena membela martabat perempuan Sunda.

Atep Kurnia

Peminat literasi dan budaya Sunda

14 November 2023

BandungBergerak.id – Setelah “Ti Pipir Hawoe” ditayangkan sejak awal terbitan Sipatahoenan pada Juli 1924 hingga Maret 1931, rubrik pojoknya perlahan-lahan diganti dengan pojok “Panganggoeran”. Perubahannya terjadi sejak 30 Juli 1931 hingga masa akhir penjajahan Belanda. Meskipun hingga 1933, rubrik “Ti Pipir Hawoe” kadang-kadang masih muncul di Sipatahoenan.

Saya pikir, hal tersebut terkait dengan adanya perubahan dewan redaksi Sipatahoenan yaitu dengan diangkatnya Bakrie Soeraatmadja sebagai pemimpin redaksi sejak 1 Januari 1929 hingga 30 Agustus 1935. Selanjutnya kehadiran A.S. Tanoewiredja sebagai pembantu tetap sejak September 1929, redaktur sejak Januari 1930, pemimpin redaksi sejak November 1930 dan dipecat pada Juni 1931. Satu lagi, pengangkatan Moh. Koerdie sebagai pembantu tetap sejak November 1930, redaktur sejak Januari 1931, wakil pemimpin redaksi sejak November 1934, dan pemimpin redaksi sejak November 1935 hingga 1942.

Perubahan itu juga terlihat dari sosok yang dikesankan sebagai penjaga rubriknya. Bila dalam “Ti Pipir Hawoe”, yang menjaga rubriknya “Gelenjoe” yang secara harfiah berarti tersenyum penuh arti dan kerap pula menggunakan kata “Abah” yang bermakna ayah. Penggunaan kata “Abah” saya kira dapat diidentikkan dengan Soetisna Sendjaja yang mengandung arti dialah “bapak” atau pendiri Sipatahoenan. Sementara “Panganggoeran” berarti pelengah waktu, perintang waktu, atau hiburan, yang kerap disamakan dengan kata “tamba cicing” (daripada diam, atau obat diam).

Kemungkinan Soetisna yang memerankan diri sebagai seorang “bapak” Sipatahoenan, terkonfirmasi dari digunakannya kata “Entjep” sebagai penjaga rubrik “Panganggoeran”. Kata “Entjep” tentu saja diambil dari kata “kasep” (tampan) dan digunakan sebagai sapaan akrab bagi anak laki-laki atau pemuda. Dengan demikian, menurut saya, penjaga “Panganggoeran” dianggap sebagai anak atau penerus dari Soetisna Sendjaja.

Salah satu edisi yang menunjukkan kedekatan antara “Abah” dalam “Ti Pipir Hawoe” dengan “Entjep” dalam “Panganggoeran” terlihat dari dari rubrik “Ti Pipir Hawoe” bertajuk “Wani djeung Sabar” (10 Januari 1933). Di situ antara lain dikatakan: “Tapi sanadjan aja 90 pCt oge, ari ngan semet tjarita woengkoel, noe tepi kana emprona, pilakadar kakara dipentaan derma sakoemaha tjaritana si entjep geus teu metoe … sanadjan aja 90 pCt, euweuh hartina” (Meskipun ada 90%, tapi bila hanya omong belaka, hingga pada praktiknya, padahal baru saja dimintai derma sebagaimana yang dikisahkan Si Entjep, sudah tidak mampu memberi … meskipun ada 90%, tidak ada artinya).

Rubrik “Djoeroe”

Sebelum dilanjutkan membahas rubrik “Panganggoeran”, saya akan memberikan latar tambahan kehadiran rubrik pojok dalam Sipatahoenan. Dalam hal tersebut, saya menemukan kata “podjok” untuk nama rubrik sudah digunakan oleh Sipatahoenan paling tidak sejak 1936. Buktinya, saya menemukan kalimat berikut “Boeah hate Mamang, Entjep noe rantjage, di dajeuh Bandoeng, tapi sok di ‘Podjok’” (buah hati paman, Entjep yang kreatif, di Kota Bandung, tapi kerap ada di Pojok) dalam rubrik “Panganggoeran” (25 Juni 1936) dan “Kapan kiranja saja akan dapat batja lagi hoofdartikel courant dengan ditandai ‘S’ ataupoen isi podjok bang Kampret” (dalam tulisan “Ngobrol djeung Djoeragan Saeroen”, 20 Juli 1936).

Namun, agaknya, nama “Podjok” kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi “djoeroe” yang juga berarti sudut. Hal ini nampak dari tulisan “Goreng Patoet?” (“Panganggoeran”, 23 Juli 1936). Di situ ada kalimat, “Atjeuk mah ari matja djoeroe Sipatahoenan teh, breh bae katembong anoe noelisna, si Entjep anoe perengih tea …” (Kalau kakak [perempuan] membaca rubrik pojok Sipatahoenan, yang langsung terlihat adalah penulisnya, Si Entjep yang perengih …). Demikian pula dalam “Lebaran” (“Panganggoeran”, 16 November 1938) ada kalimat “Kang poetra Entjep di Djoeroe Sip” (Anakku Entjep di pojok Sipatahoenan).

Ditinjau dari panjang-pendek atau jumlah paragrafnya, tulisan dalam “Panganggoeran” beraneka. Ada yang hingga terdiri atas 17 paragraf, ada pula yang hanya dua hingga tiga paragraf. Barangkali pertimbangannya lebih karena alasan teknis kesediaan ruang tulisnya, atau bisa pula karena keluangan waktu yang dimiliki penulisnya.

Saya akan berikan contohnya yang terbilang pendek, yaitu yang berjudul “Singapoer roeboeh!” (Singapura jatuh) pada edisi 16 Februari 1942. Tulisannya terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertamanya kalimat berikut: “Rek kaget pisan tadina mah Entjep ngadenge roeboehna Singapoer, njerahna Singapoer teh” (Tadinya Entjep akan sangat kaget sekali mendengar jatuhnya Singapura, menyerahnya Singapura). Paragraf keduanya, “Teu toeloes, da ‘Rangoen leuwih penting’ tjeuk Reuteur oge geuning” (Tidak jadi, sebab ternyata ‘Rangoon lebih penting’ menurut Reuter).

Satu contoh lagi, tiga paragraf. Misalnya yang bertajuk “Djaman ahir” (akhir zaman) dalam edisi 9 Februari 1942. Paragraf pertamanya terdiri dari kalimat, “Djaman ahir atawa ahir djaman geuning tjeuk Entjep oge ajeuna mah atawa ajeuna teh” (Ternyata benar menurut Entjep bahwa sekarang adalah zaman akhir atau akhir zaman). Paragraf keduanya menggambarkan realitas akhir zaman itu yaitu “Baroedak ditjalana komprang, kolot papondok-pondok tjalana kodok!” (anak-anak mengenakan celana longgar, orang dewasa saling berlomba mengenakan celana kodok). Paragraf ketiga satu buktinya lagi: “Lain ngan eta bae, tapi oesoem ngempeng deuih; kolot dikongkorong ‘dot’, ngempeng karet …” (Bukan itu saja, tapi juga musim mengulum empeng; orang dewasa memakai kalung dot, mengulum dot karet).

Sebagaimana yang terlihat dari beberapa contoh di atas, umumnya tulisan dalam “Panganggoeran” diberi judul. Kemudian dari penempatannya, rubrik tersebut sejak 1931 diletakkan pada halaman pertama, tetapi dalam perkembangannya sejak 1932 ditempatkan pula di halaman kelima atau ketujuh dan saat Sipatahoenan bertambah halaman (ada lembar pertama dan kedua), hingga 1942, “Panganggoeran” disimpan pada lembar kedua. Namun, terlepas dari panjang-pendeknya, berjudul atau tidaknya, posisinya, “Panganggoeran” tetap berperan sebagai rubrik pojok yang berisi sindiran dan kritik terhadap situasi dan kondisi aktual yang dialami penulisnya.

Baca Juga: SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #33: Bangsa Haen dan Bangsa Herman

SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #34: Rubrik Pagoejoeban Sagawe, Atikan, Pergerakan, dan Pakasaban

SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #35: Mochamad Enoch, E. M. Dachlan, dan Niti Soemantri

Vonis 60 Gulden atau Bui 30 Hari

Karena diandaikan rubrik “Panganggoeran” sebagai kelanjutan rubrik “Ti Pipir Hawoe”, prinsip dalam menyampaikan sindirannya agaknya tidak jauh berbeda. Prinsipnya “Noe loehoer teuing ditjentok, noe handap dihandjatkeun, tapi djalanna djalan tjinta (asih) teu djeung dengki” (Yang terlalu tinggi ditarik ke bawah dan yang bawah dinaikkan, tapi jalannya melalui jalan cinta kasih, bukan disertai dengan dengki), sebagaimana yang disampaikan Gelenjoe (“Tepoeng Pangdjoeroean (Jarig? Taoenan?)””, “Ti Pipir Hawoe”, 30 Juni 1925).

Rochdi Partaatmadja, yang pernah bekerja di Pangharepan pencetak Sipatahoenan, menulis pula ihwal keberadaan rubrik tersebut. Dalam tulisan “Koran djeung Dapurna” (Sip 1923-1953, 1953: 38), ia antara lain menyampaikan kandungan halaman III dan IV. Katanya, “Keur nambahan daja panarik, biasana dina eta halaman teh dimuatkeun tulisan2 sabangsa nu disintreukan, saperti midangkeun si Entjep, tjarita pondok nu nararik djeung sabangsana” (untuk menambah daya tarik, biasanya di halaman itu dimuatkan tulisan-tulisan semacam untuk menyentil, seperti menyajikan si Entjep, cerita pendek yang menarik dan semacamnya).

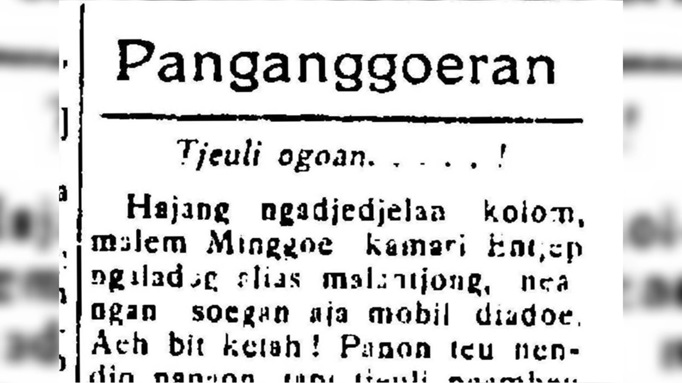

Salah satu contoh sindiran halus rubrik “Panganggoeran” dapat dilihat pada edisi pertamanya yang bertajuk “Tjeuli Ogoan …!” (Sipatahoenan, 30 Juli 1931). Penulisnya mengontraskan dua pengalaman yang berkaitan dengan dua lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus” pada perayaan peringatan Van Deventer-school di Cibunut dan lagu “Indonesia Raya” yang diperdengarkan di bioskop Oriental, yang keduanya ada di Bandung.

Ia lebih memilih menyingkir dari acara setelah “Wilhemus” dilagukan (“Beuki lila beuki betah ngadagoan proengna pesta! Tapu nja eta atoeh, ari minangka rek derna teh raramean, gelegerrr lagoe … Wilhelmoes … Noe araja di dinja kabeh radjeg, nangtoeng kawas rek Marhaba malah Entjep oge miloe nangtoeng, da bisi ditjirian tapi teu lila toeloej leos bae balik!!!”). Sementara saat mendengar “Indonesia Raya” dinyanyikan ia sangat bersyukur dan menikmati lagu kebangsannya (“Dasar Pangeran mah adil, teu disangka-sangka rek pinanggih djeung kani’matan, meureun geus kitoe koedoena, ana koeroetak teh rawoeh kana tjeuli, lagoe … Indonesia Raja. Meh Entjep kapidara lantaran ti kani’matan, atoeh da saha noe njangka di tengah-tengah Oriental rek papanggih djueng lagoe noe bangsa Entjep”).

Namun, bukannya tanpa masalah. Moh. Koerdie, pemimpin redaksi Sipatahoenan, pernah harus menghadapi delik pers akibat pemuatan tulisan di rubrik “Panganggoeran”. Pada edisi 12 dan 13 Januari 1939 dimuat secara bersambung pemeriksaan Moh. Koerdie oleh pengadilan Bandung yang diketuai R.M. Soenggono terkait pemuatan tulisan “Era Parada (Hantjaeun Oerang Soekaboemi)” karya Le Soleil dan tulisan “Istri …” dalam “Panganggoeran”. Kedua tulisan tersebut dimuat di edisi 20 Januari 1938.

Pangkal kasusnya adalah perbuatan seorang Jerman bernama Kratz yang disebut-sebut berbuat tidak senonoh dengan dua orang perempuan Sunda di Sukabumi, yaitu Nji R. Roekasah dan Nji R. Dajaja. Moh. Koerdie didakwa melindungi orang yang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang Jerman dan dua perempuan tersebut (“Noeroetkeun soerat dakwaan noe diaos koe Djaksa, kasalahanana noe didakwa teh nja eta ngiloengan djelema sedjen mere kalonggaran ka manehna koe djalan ngamoetkeun eta toelisan noe maksoedna ngaroeksak kahormatan djeung ngaranna eta bangsa Djerman djeung eta doea awewe, nja eta soepaja noe geus ditoelis teh bisa kanjahoan koe djelema loba”). Dakwaan tersebut dimuat dalam “Papariksaan Perkara di Malingping tea” (edisi 12 Januari 1939).

Karena Kratz, Nji R. Roekasah dan Nji R. Djadja tidak hadir dan harus ada empat saksi, pemeriksaan dilanjutkan pada 11 Februari 1939. Selain Moh. Koerdie, ternyata Moh. A. Affandie, redaktur Sinar Pasoendan, turut didakwa karena memuatkan puisi (dangdingan) yang berisi perbuatan tidak senonoh orang Jerman bersama dua orang perempuan Sunda itu (“Papariksaan Perkara di Malingping tea: Samboengan powe kamari”, 13 Januari 1939).

Vonis yang diterima Moh. Koerdie digambarkan dalam rubrik “Pangganggoeran” edisi 13 Februari 1939 berjudul “Sawidak Perak!”. Vonisnya denda sebesar 60 gulden plus ongkos perkara atau dipenjara selama 30 hari. Dalam tulisan itu, kembali dikemukakan mengenai pertimbangan pemuatan kedua tulisan yaitu demi memperbaiki masyarakat dan membela kehormatan perempuan sebangsa, khususnya perempuan Sunda (“Noe didakwa sababaraha kali netelakeun maksoedna noe aloes, margining ngamoeatkeun eta toelisan teh, nja eta ngomean masarakat, ngabela kahormatan wanita sabangsa, oemoemna istri Soenda, enz enz”).

Namun, tetap saja Moh. Koerdie dihukum, sebab dia menilai bahwa pengadilan berpegang pada peribahasa “het doel heiligt de middelen niet” yang bermakna maksud mulia, niat baik, tidak menjadi obat kepada jalan yang dilaluinya, yang digunakan untuk maksud baik tersebut (“Maksoed noe moelja, noe aloes henteu djadi oebar kana djalan noe dilakonanana, noe digoenakeun geusan maksoed aloes tea”).

* Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan lain Atep Kurnia, atau artikel-artikel lainnya tentang sejarah.