SUBALTERN #35: Agensi dan Transformasi (1)

Apa yang saya tawarkan dari pembahasan ini adalah pendefinisian “Agen Politik” sebagai entitas dalam jaringan “Informasi”. Paslon capres sebagai contoh kasus.

Derry Sulisti Adi Putra

Mahasiswa Sastra Indonesia UGM, Lingkar Belajar Pergerakan, juga pegiat Kelas Isolasi

12 Januari 2024

BandungBergerak.id – Perhatikan gawai yang Anda gunakan untuk membaca tulisan ini. Mengapa ia berbentuk seperti itu? Mengapa ia tidak memiliki kamar mandi atau kompor gas? Tentu jawabannya mudah: karena telepon genggam atau komputer tidak diciptakan sebagai tempat mandi ataupun memasak. Perhatikan pula deretan bendera partai dan foto politisi di sepanjang jalan raya dekat rumah Anda. Mengapa mereka berbentuk seperti itu dan berada di tempat itu? Jawabannya tentu untuk memperbesar kemungkinan mereka untuk dikenal publik hingga akhirnya membesar kemungkinan untuk terpilih. Ingatlah pelajaran biologi di sekolah tentang simbiosis mutualisme yang terjalin antara lebah dan bunga matahari. Mengapa keduanya saling bekerja sama? Jawabannya adalah karena tindakan tersebut saling menguntungkan bagi kelangsungan hidup mereka.

Tiga pertanyaan di atas cukup trivial. Tapi, perhatikan para calon presiden dan wakil presiden kita dalam debat capres-cawapres. Mari kita ajukan tiga pertanyaan: (1) Apakah mereka melakukannya dengan sengaja? Atau, jangan-jangan, (2) sebagaimana lebah dan bunga, mereka hanya bergerak secara otomatis mengikuti mekanisme alamiah? Atau, lebih parah, (3) mereka hanyalah benda mati yang digunakan atas dasar kepentingan tertentu sebagaimana bendera partai, telepon genggam, dan komputer?

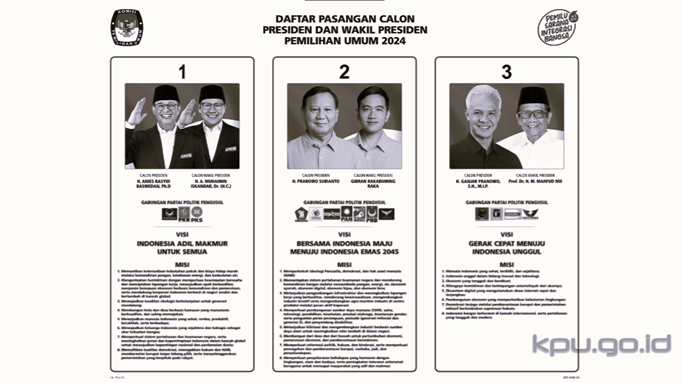

Pertanyaan (1) mengandaikan para politisi tersebut sebagai agen berkesadaran—mereka dengan sengaja melakukan itu atas dasar pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pertanyaan (2) mengandaikan tindakan mereka tidaklah sungguh mereka sadari, namun mereka melakukannya atas dasar algoritma yang terancang sedemikian rupa agar menguntungkan mereka—mereka tidak tahu tentang apa yang mereka sedang, bisa, dan telah lakukan. Pertanyaan (3), lebih jauh, mengandaikan Prabowo, Ganjar, Anies, Gibran, Mahfud, dan Muhaimin sebagai karakter dalam sebuah permainan, entah DOTA atau Mobile Legend, yang digerakkan sedemikian rupa atas dasar aturan main atau algoritma yang juga bisa digerakkan dan diubah sedemikian rupa oleh agen (berkesadaran) tertentu.

Pada tulisan ini, kita akan menelusuri tiga asumsi di atas, yaitu asumsi (1), asumsi (2), dan asumsi (3). Pembahasan ini hendak, namun tidak terbatas pada, menunjukkan asumsi mana yang benar. Apabila semua asumsi “benar” dalam arti apa pun, maka kita perlu membangun pemahaman tentang bagaimana ketiganya saling terhubung.

Apa yang saya tawarkan dari pembahasan ini adalah pendefinisian “Agen Politik” sebagai entitas dengan daya keagenan yang bertingkat dalam jaringan “Informasi”. Dengan “Agen Politik”, saya tidak membatasinya pada ketiga paslon, sebab mereka merupakan contoh saja. Sebagaimana tiga asumsi di atas, kita dapat memahami apakah suatu “Agen” memanglah “berkesadaran”, “bergerak otomatis”, atau justru “hanya alat”. Dari sini, kita bisa menarik implikasinya pada proyek transformasi sosial.

Tulisan ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Pada bagian 1 ini, kita akan membicarakan asumsi (1) serta merefleksikan implikasinya, entah bila ia benar atau salah.

Baca Juga: SUBALTERN #32: Dua Dunia,Teori (&/vs) Praktik

SUBALTERN #33: Dukun itu Bernama Ekonomi

SUBALTERN #34: Ruang Publik atau Ruang Borjuis?

Asumsi (1): Hantu dalam Mesin

Asumsi (1) mengandaikan tiga pasangan capres-cawapres sebagai agen berkesadaran. Hal ini berarti bahwa tindakan mereka dalam debat capres-cawapres memanglah hal yang mereka sengaja. Akan tetapi, dengan hanya mengatributkan kesengajaan pada tindakan-tindakan mereka, kita segera menghadapi masalah: Bagaimana bila ternyata mereka adalah robot yang telah menerima instalasi program, misalnya Kecerdasan Buatan tertentu, sehingga berperilaku demikian? Kecurigaan ini tampak nyeleneh, namun bukan berarti pasti salah. Kita bisa menjadikan kecurigaan tersebut sebagai hipotesis nol, sebab siapa yang tahu bahwa jangan-jangan elite global sedang mempermainkan dunia perpolitikan Indonesia? Jadi, mari kita uji.

Apakah Kecerdasan Buatan (selanjutnya: KB), seperti Chat GPT, memiliki kesadaran? Bila Anda membukanya sekarang dan melontarkan makian “Anjing!” padanya, ia akan mengingatkan Anda bahwa tindakan Anda dapat menimbulkan ketersinggungan. Perhatikan bagaimana ia berlaku seperti orang tua Anda yang barangkali akan mengingatkan hal yang sama pada Anda bila Anda memaki orang lain. Persoalannya, apakah ia sungguh memahami makian Anda? Atau jangan-jangan ia hanya secara otomatis mengeluarkan peringatan tersebut apabila menerima input seperti “Anjing!”?

Untuk menjawab ini, kita bisa mempertimbangkan eksperimen pikiran dari John Searle, filsuf dari UC Berkeley. Dengan fakta bahwa Anda menerima respons berupa peringatan atas perilaku ofensif dari Chat-GPT, bagaimana bila ternyata di kantor pusat OpenAI sedang bekerja seseorang yang bertugas memberikan respons pada Anda. Andaikan bahwa ia adalah orang Amerika Serikat yang tidak mengerti bahasa apa pun kecuali bahasa Inggris. Satu-satunya hal yang ditugaskan padanya adalah menekan tombol tertentu untuk merespons masukan tertentu. Dalam hal ini, makian dalam bahasa Indonesia adalah masukan dan peringatan tentang perilaku ofensif adalah luarannya. Pertanyaannya, dengan cara kerja seperti itu, apakah lantas kita bisa mengatakan bahwa Chat-GPT berkesadaran? Bagi John Searle: Tidak, sebab ia digerakkan oleh seseorang yang alih-alih sungguh memahami seberapa kasar makian Anda—yang artinya bertindak sebagaimana interaksi manusia normal—ia memperlakukan ucapan Anda hanya sebagai simbol tanpa nuansa kemaknaan apa pun—artinya, ia tidak menangkap dimensi sensitif dari bahasa.

Eksperimen pikiran di atas diajukan Searle sebagai analogi bagi kerja KB. Perhatikan untaian kode rekaan dalam bahasa pemrograman R berikut:

|

library(text) |

Untaian kode di atas sederhana, namun cukup untuk mengilustrasikan maksud Searle. Dengan kode di atas, KB diberi pelatihan tentang penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan korpus bahasa Indonesia Leipzig Corpora Collection. Kata-kata yang memiliki kandungan makna MAKIAN, seperti “anjing”, “goblok”, dan “tolol” ditandai sebagai “swear”. Kemudian, terdapat pula instruksi apabila ia menerima input dengan tanda “swear”, maka ia perlu mengingatkan perilaku ofensif tersebut. Tanda “swear” dan instruksi “jika…, maka…” tampak analog dengan tombol peringatan dan instruksi untuk menekannya yang diterima pekerja OpenAI. Maka dari itu, bagi Searle, sekalipun KB menunjukkan perilaku layaknya makhluk berkesadaran, yaitu manusia, pada dasarnya ia tidaklah berkesadaran. Bila pun kita menganggapnya berkesadaran, itu hanya karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di balik KB.

Atas dasar eksperimen pikiran Searle, kita bisa saja menganggap bahwa kecurigaan kita terbantah dan asumsi (1) benar, sebab kita memang melihat bahwa mereka berinteraksi sebagaimana manusia pada umumnya. Kita tahu bahwa mereka saling sindir dan makna sindiran bersifat tersirat sehingga daya kreatif untuk membuat dan memahaminya membutuhkan kepekaan atas hal tersebut. Apakah KB yang hanya dilatih dengan korpus kebahasaan bisa melakukan ini?

Sayangnya, eksperimen pikiran Searle belum dapat mengentaskan kecurigaan kita. Andaikan bahwa kita menyandingkan Google Assistant, Siri, dan Alexa, lalu membuat mereka bercakap satu sama lain. Andaikan bahwa di masing-masing kantor pusat Google, Apple, dan Amazon ada orang yang bekerja sebagaimana di kantor OpenAI. Setelah itu, andaikan juga bahwa tiga pekerja tersebut tidak saling mengetahui bahwa lawan bicaranya juga digerakkan oleh mekanisme yang sama. Bukankah ini sejalan dengan kecurigaan kita bahwa jangan-jangan Prabowo, Anis, dan Ganjar tidak lain adalah robot? Kita hanya perlu mengganti nama-nama asisten virtual tersebut dengan nama-nama capres dan skenarionya tetap bekerja tanpa perbedaan apa pun.

Jadi, apakah asumsi (1) sudah terbukti keliru? Belum. Ada satu alternatif yang bisa kita ajukan untuk membela asumsi (1). Eksperimen pikiran Searle memang tidak bisa membantah hipotesis nol kita, namun berpeluang mempertahankan status kemanusiaan dan, dengan demikian keagenan, tiga pasangan capres-cawapres kita. Walaupun tidak menyalahkan teori konspirasi kita, eksperimen di atas menunjukkan bahwa perilaku makhluk berkesadaran tidaklah sama dengan perilaku makhluk yang didasari oleh instalasi program. Hal ini berarti bahwa apa pun itu properti kesadaran, yang pasti ia tidaklah berasal dari instalasi program.

Bukankah ini membuat kita berisiko jatuh pada sikap ngeyel bahwa “apa pun itu x, pasti ia bukanlah y” tanpa menunjukkan x itu sendiri? Ya, namun Searle masih memberi kita amunisi. Kita tahu bahwa kemampuan KB untuk mengenali makian dan cara meresponsnya berasal dari kerja pemrograman yang dilakukan manusia. Jadi, bisa dikatakan bahwa kemampuan KB merupakan kemampuan turunan dari manusia. Kita, penutur bahasa Indonesia, memahami bahwa “Anjing!” merupakan makian atas dasar latar belakang sosio-kultural tertentu. Faktor inilah yang tidak dimiliki oleh KB; inilah x yang berbeda dengan y.

Searle menyebut x sebagai “intensionalitas asli” dan y sebagai “intensionalitas turunan”. Saya tidak bermaksud membawa Anda pada kerumitan filosofis, namun konsep “intensionalitas” ini perlu dijelaskan. Cara mudah memahaminya adalah membandingkan ukuran pintu dan jendela. Umumnya, pintu berukuran lebih besar daripada jendela. Mengapa demikian? Tepat karena jendela berfungsi utamanya untuk ventilasi udara, sedang pintu untuk akses keluar-masuk orang. Apabila tinggi rata-rata orang Indonesia adalah 160 cm, maka pintu setinggi 30 cm akan sangat jarang dibuat. Selain itu, peletakan jendela dan pintu biasanya juga berbeda. Perhatikan bagaimana saya menggunakan istilah umumnya, rata-rata, dan biasanya. Ketiganya mengisyaratkan adanya suatu pengetahuan, sekalipun bersifat tidak pasti, yang membuat saya masuk ke sebuah kafe atau ruang kelas melalui pintu alih-alih melalui jendela. Pengetahuan ini memang sudah ada dalam kepala saya, namun saya perlu belajar untuk tahu perbedaan jendela dan pintu. Dengan kata lain, bukanlah saya yang menyimpan informasi perihal jendela dan pintu, melainkan jendela dan pintu itu sendiri. Bila ini masih membingungkan, bayangkan Anda adalah seorang maling. Apakah masuk melalui jendela merupakan pilihan yang lebih buruk daripada melalui pintu? Jangan lupa bahwa biasanya jendela lebih sering lupa dikunci daripada pintu!

Pengetahuan berbasis kebiasaan inilah yang membuat kita dapat memahami “Anjing!” sebagai makian. Adakah informasi lain yang dapat kita tarik dari “Anjing!”? Tentu saja, yaitu bisa saja ia tidak menjadi ofensif dalam konteks tertentu. Jumlah informasi yang bisa kita dapat dari “Anjing!” bisa kita dapatkan dengan mempelajarinya; semakin banyak kita belajar, semakin kita tahu kapan ungkapan itu menjadi atau tidak menjadi makian. Bagaimana dengan KB? Sebagaimana telah kita ketahui, kemampuan KB adalah hasil latihan yang kita berikan. Dalam arti inilah perbedaan x dan y adalah perbedaan antara intensionalitas asli dan intensionalitas turunan.

Dengan demikian, apakah kita berhasil membela asumsi (1)? Apabila pemilahan antara intensionalitas asli dan turunan benar, maka kecurigaan kita yang berdasar pada perilaku KB yang tampak seperti perilaku makhluk berkesadaran telah keliru. Persoalannya, seberapa asli intensionalitas asli tersebut? Inilah keberatan yang diajukan Daniel Dennett, filsuf dari Tuft University.

Bila kita puas dengan jawaban bahwa intensionalitas turunan tidak memiliki latar belakang sosio-kultural, kita masih akan menghadapi pertanyaan “Memangnya apa asal-usul dari latar belakang sosio-kultural itu?” Bila berhenti di sini tanpa menjawabnya, kita berhenti pada pemahaman bahwa y berbeda dengan x atas dasar natur y. Maka dari itu, menjelaskan natur y tanpa menjelaskan natur x tidak membuat kita keluar dari sikap “apapun itu x, ia berbeda dengan y”. Jadi, mari kita lanjutkan dulu.

Andaikan bahwa intensionalitas asli memanglah sedemikian asli. Atas dasar pengandaian ini, ada satu strategi terakhir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Strategi ini diajukan Rene Descartes. Kita tahu bahwa setiap kepercayaan, termasuk sains, bisa keliru. Kita tahu bahwa astrologi, geosentrisme, dan kreasionisme tidak lagi menjadi bagian utama dari institusi ilmiah hari ini. Demikian pula dengan mekanika klasik yang digantikan oleh mekanika kuantum. Atas dasar pengetahuan-pengetahuan tersebut, kita menganggap, misal, bumi adalah pusat tata surya. Hari ini, kita menanggalkan model tata surya dengan bumi sebagai pusatnya dan menggantinya dengan model yang berpusat pada matahari. Jadi, apalah artinya realitas material ini bila pada akhirnya bisa diragukan? Adakah yang sungguh tak tergoyahkan dan tak teragukan? Inilah kuncinya: ketika kita meragu atas keberadaan segala hal, kita tidak bisa meragukan keberadaan pikiran kita yang sedang meragu. Bingo!

Argumen Descartes terdengar elegan. Berbeda dengan Searle yang berangkat dari luar, yaitu dari persoalan pengatributan, Descartes berangkat dari dalam. Lalu, apakah argumen Descartes lebih baik dari argumen Searle? Tidak. Apabila Searle membuat kita kebingungan perihal kesadaran manusia dengan berputar-putar pada pengatributan kesadaran pada KB, Descartes menenggelamkan kita pada ketakhinggaan. Andaikan bahwa Descartes benar dan dunia material (termasuk tubuh kita sendiri) lebih rapuh daripada kesadaran, maka kita perlu bertanya apakah yang mengukuhkannya? Bila kita hendak menghindari argumen teologis, maka satu-satunya jawaban adalah menganggap kesadaran sebagai sesuatu yang berbeda dari entitas material. Upaya meneruskan argumen ini berujung pada apa yang disebut Dennett sebagai Transduksi Ganda. Andaikan bahwa tubuh kita adalah Megazord dan kesadaran kita adalah Power Ranger yang memegang kendali, siapakah yang mengendalikan Power Ranger itu? Tentu saja ada Power Ranger lain yang mengendalikannya yang juga dikendalikan oleh Power Ranger lain di bawah kendali Power Ranger lain dan demikianlah seterusnya kita berada dalam ketakhinggaan. Apabila kita menggabungkannya dengan argumen Searle, maka intensionalitas asli menjadi sedemikian asli sebab ada sesuatu yang berbeda sama sekali dengan dunia material yang bahkan menjadi tumpuan bagi dunia material itu sendiri, yaitu tidak lain adalah tubuh. Inilah yang disebut Gilbert Ryle sebagai the Ghost in the Machine.

Apakah Anda merasa semakin jauh dari perbincangan politik? Anda tidak sendirian, karena saya juga merasa demikian. Alih-alih semakin menuju arah perbincangan transformasi sosial, upaya mempertahankan keagenan ketiga paslon justru berujung pada argumen “hantu-hantuan” Descartes. Tapi, saya tidak ingin Anda berhenti di sini. Saya tahu tidak semua dari kita peduli pada ketiga paslon atau bahkan pada Pemilu sekalipun. Sayangnya, asumsi (1), (2), dan (3) juga berlaku untuk semua orang. Apakah Anda yakin Muhammad Ridha, caleg DPR-RI dari Partai Buruh, bukanlah robot? Apakah Jumisih lebih sadar daripada lebah dan bunga matahari? Bukankah membayangkan adanya jajaran pimpinan serikat buruh yang setara dengan, tanpa mengikutkan intensi metaforis apa pun, centong nasi jauh lebih mudah daripada membuat semua orang mendapat akses yang sama atas secentong nasi?

Refleksi

Sejauh ini, kita berangkat dari hipotesis alternatif bahwa x berbeda dari y. Sejak mula, ketika kita berangkat dari eksperimen pikiran Searle, pada dasarnya kita tengah berbicara tentang “Apakah sesuatu yang kita ketahui sungguh ada?” Bila kita menganggap x dan y berbeda, maka seharusnya keduanya sama-sama ada, sekalipun berbeda. Dengan eksperimen pikiran dan pemilahan atas dua jenis Intensionalitas dari Searle, kita berangkat dari luar x untuk mengidentifikasinya. Sedangkan, dengan argumen Descartes, kita berangkat dari dalam. Jalan Searle membuat kita menjadi seperti orang yang mengejar fatamorgana: “Tampaknya ia di sana!”; Jalan Descartes membuat kita mengatakan “Hei! Ia ada di sini!” tanpa bisa menjawab pertanyaan “‘Di sini’ di mana?”.

Kerap kali kekeliruan yang disadari merupakan sesuatu yang sangat berharga dan itulah yang baru saja kita temukan. Searle dan Descartes, pada mulanya, tampak seperti memasuki pintu yang berbeda pada satu jalan yang sama dan akan bertemu pada satu titik tengah. Pada nyatanya, mereka menempuh dua jalan yang berbeda. Pada akhirnya, kita melihat kita telah salah jalan!

Lalu apa? Setelah kita tahu bahwa perbedaan x dan y tidak dapat kita temukan, apakah kita akan meninggalkan asumsi (1) karena itu merupakan asumsi yang salah saja belum? Pertanyaan ini menuntut kita mengenali risiko meninggalkan asumsi (1).

Bila kita berhenti sekarang, kita bisa langsung beralih pada asumsi (2) — tentu dengan membawa serta premis yang merupakan implikasi kekeliruan asumsi (1), yaitu bahwa apa yang akan kita hadapi di bilik suara nanti hanyalah lebah atau robot. Kemudian, apa yang mesti kita lakukan?

Asumsi (2) akan membawa kita pada pemahaman bahwa “Transformasi Sosial” adalah nama lain dari “Transformasi Sistem”. Tidak ada yang salah dengan ini. Toh ini yang selama ini kita dengar di mana-di mana: perubahannya harus sistemik! Tapi, bukankah kita juga bagian dari sistem itu? Bila kita percaya sistem tersebut bisa diubah, bagaimana caranya? Bila kita menjawab “Kitalah (masukkan identitas) yang harus mengubahnya)!”, maka kita mengandaikan adanya kemungkinan sebuah galat dalam sistem itu. Bagaimana galat itu terjadi (dan bekerja)?

Beberapa dari Anda barangkali akan mengira saya menyamakan simbiosis mutualisme dengan moda produksi kapitalisme. Jawabannya adalah: Tentu saja dan itulah hipotesis alternatif yang masuk akal untuk membela asumsi (2). Hal ini tentu menyebalkan sebab implikasinya adalah bahwa penyerapan nilai-lebih merupakan persoalan yang alamiah. Akan tetapi, bila kapitalisme tidaklah alami, dari mana ia (serta segala macam sistem buatan manusia) berasal? Apakah kita akan menjawabnya dengan jalan Descartes? Jalan Descartes adalah candu, namun toh ia tetap menggema diam-diam.

Inilah persoalan yang akan kita bicarakan pada bagian 2 seri tulisan ini.

* Tulisan kolom SUBALTERN merupakan bagian dari kolaborasi BandungBergerak.id dan kawan-kawan Kelas Isolasi.