SUBALTERN #36: Agensi dan Transformasi (2)

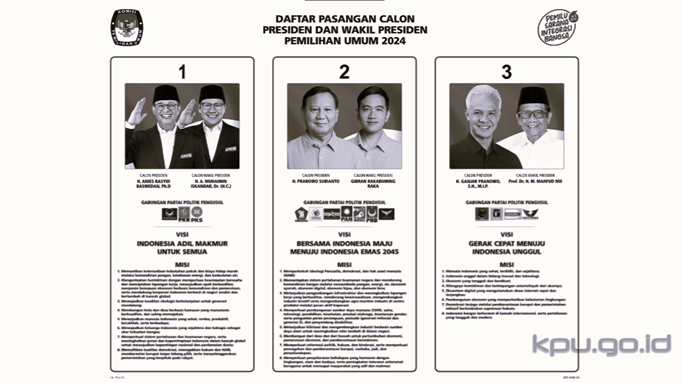

Apakah ketiga pasangan calon presiden dalam pemilu 2024 adalah makhluk berkesadaran? Ataukah ketiganya hanyalah makhluk yang bertindak secara algoritmik?

Derry Sulisti Adi Putra

Mahasiswa Sastra Indonesia UGM, Lingkar Belajar Pergerakan, juga pegiat Kelas Isolasi

22 Januari 2024

BandungBergerak.id – Pada bagian 1, kita mengetahui bahwa membela status keagenan tidaklah mudah. Mengatakan sesuatu sebagai agen yang dengan sengaja melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu hanya dengan berdasar pada perilakunya tidak membuat kita dapat dengan jelas membedakannya dengan Kecerdasan Buatan (selanjutnya: KB) — yang kita anggap bukanlah agen berkesadaran.

Ada harga yang mesti dibayar untuk menolak asumsi (1), tentu saja. Bila ternyata perilaku manusia dan KB tidaklah sungguh dapat dibedakan, dan atas dasar fakta bahwa KB bergerak atas dasar instalasi program tertentu, maka atas dasar apa kita memimpikan adanya suatu transformasi sosial sama sekali? Bukankah segalanya telah terprogram? Bila kita sepakat dengan Darwin bahwa semua makhluk hidup berada dalam satu bingkai pohon keluarga yang sama di planet yang sama, bukankah artinya sistem ekonomi-politik yang kita hidupi, apa pun itu dan kapan pun ia berlaku, tidak sungguh berbeda dengan simbiosis mutualisme yang terjalin antara lebah dan bunga matahari?

Pada bagian kedua ini, kita akan menguji asumsi (2) yang telah saya sebutkan pada bagian pertama, yaitu bahwa tindakan ketiga pasangan calon (paslon) merupakan tindakan yang tidak disadari, melainkan dilakukan atas dasar algoritma yang terancang sedemikian rupa—mereka tidak tahu tentang apa yang mereka sedang, bisa, dan telah lakukan. Mari buat hipotesisnya. Hipotesis alternatif kita adalah bahwa Ganjar, Prabowo, dan Anies bertindakan berdasarkan algoritma tertentu tanpa memiliki informasi apa pun tentang tindakan mereka sendiri. Dengan demikian, hipotesis nolnya adalah bahwa mereka bergerak berdasarkan algoritma tertentu dengan berbekal suatu informasi tentang tindakan mereka sendiri.

Kedua hipotesis di atas terdengar seperti membalikkan posisi dua hipotesis dalam pengujian asumsi (1). Akan tetapi, ada dua hal yang membedakan. Pertama, apa yang dimaksud sebagai “sadar” dalam asumsi (1) adalah lawan kata dari “tidak sadar” atau, dengan istilah yang sudah kita gunakan sebelumnya, “apa pun itu x, ia bukanlah y”. Berbeda dengan asumsi (1), asumsi (2) mengandaikan bahwa “sadar” artinya “memiliki informasi tentang tindakannya sendiri”. Dengan demikian, kita tampaknya agak menjauh dari bibir jurang Descartes yang membawa kita masuk ke dalam gelapnya gua hantu.

Meskipun demikian, kita tahu bahwa meninggalkan asumsi (1) artinya menerima risikonya. Sejak awal, proyek kita adalah proyek transformasi sosial, sehingga apabila membuang begitu saja asumsi (1), maka kita telah merelakan proyek tersebut. Oleh karena itu, mari kita modifikasi pernyataan Descartes: Aku berpikir (tentang diriku), maka aku ada.

Pada pernyataan Descartes-Baru (bukan Neo-Cartesian) kita, ditambahkan satu hal penting, yaitu konten mental. Inilah titik perbedaan kedua antara asumsi (2) dan (1). Dengan demikian, kita memboncengkan versi baru dari asumsi (1) pada hipotesis nol bagian kedua ini.

Baca Juga: SUBALTERN #33: Dukun itu Bernama Ekonomi

SUBALTERN #34: Ruang Publik atau Ruang Borjuis?

SUBALTERN #35: Agensi dan Transformasi (1)

Seperti Apa Rasanya Menjadi (Robot) Lebah?

Apa yang sesungguhnya kita pikirkan ketika kita mempertanyakan “kesadaran” dari entitas lain? Pada bagian pertama, kita sesungguhnya berupaya membedakan spesies kita, Homo sapiens, dengan spesies lain. Risikonya jelas, yaitu kita akan membagi semua entitas ke dalam dua kategori: entitas berkesadaran dan entitas tak berkesadaran. Jadi, apakah Apis mellifera (lebah madu) memiliki kesadaran? Bagaimana dengan Chat GPT yang bisa menggunakan bahasa manusia? Lebih jauh, apakah robot lebah memiliki kesadaran?

Tiga pertanyaan tersebut sepertinya cukup untuk menyadarkan kita bahwa kita semestinya menanggalkan antroposentrisme dan antropomorfisme kita ketika membicarakan entitas lain. Andaikan bahwa kita memiliki pengetahuan yang lengkap tentang lebah madu, baik secara evolusioner, genetis, fisiologis, neural, maupun ekologis, apakah kita tahu seperti apa rasanya menjadi lebah madu? Kita tahu lebah madu mengambil nektar dari bunga matahari. Tapi, seperti apa rasanya mengambil nektar bunga matahari dengan probosis?

Thomas Nagel, filsuf dari New York University, mengajukan pertanyaan itu dalam artikelnya What is it like to be a bat? Apa jawaban Nagel(ian) untuk pertanyaan “Seperti apa rasanya mengambil nektar bunga matahari dengan probosis?” Jawaban (para) Nagel(ian) adalah “Kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu.”

Alasan di balik ke-(tidak)-mungkin-tahu-an kita tentang aspek “seperti apa rasanya menjadi X” adalah bahwa terdapat sesuatu yang disebutnya sebagai “jurang” antara “pengetahuan dari sudut pandang orang ketiga” dan “pengetahuan dari sudut pandang orang pertama”. Maksudnya? Apa yang dimaksud Nagel dengan “pengetahuan dari sudut pandang orang ketiga” tidak lain adalah segala deskripsi “objektif” tentang segala hal.

Ketika seorang dokter yang mendiagnosis seseorang sebagai penderita stroke tahu bagaimana gejala-gejala stroke. Inilah “sudut pandang orang ketiga”. Akan tetapi, hanya karena sang dokter memiliki pengetahuan tentang stroke, apakah ia pasti tahu rasanya menderita stroke? Rasa menderita stroke hanya diketahui oleh penderita stroke itu sendiri. Jadi, sang dokter hanya mengetahui kondisi objektif dari stroke tanpa tahu kondisi subjektifnya, kecuali jika ia pernah mengalami stroke. Perasaan mengalami sesuatu yang memunculkan sensasi subjektif inilah yang disebut Nagel sebagai “pengetahuan dari sudut pandang orang pertama”.

Ada dua hal yang bisa kita petik dari Nagel. Pertama, apabila kita berpikir bahwa kita memiliki kesadaran karena otak kita yang memungkinkannya, maka kita berisiko menjadi reduksionis. Berdasarkan namanya, seorang reduksionis percaya segala hal tersusun atas hal-hal lebih kecil yang membangunnya, sehingga kesadaran juga tersusun atas hal-hal yang lebih kecil seperti sel-sel otak. Dari Nagel, kita tahu bahwa reduksionisme bermasalah sebab neurosains tidak menjangkau sisi subjektif dari kesadaran atau, dalam istilah Nagel, “rasa menjadi sesuatu”.

Kedua, kita belajar untuk berhati-hati dengan antropomorfisme, yaitu kecenderungan kita untuk mengatributkan kondisi yang kita (manusia) miliki pada makhluk lain seakan-akan mereka adalah kita. Hanya karena lebah madu dan manusia sama-sama merupakan binatang, mengatakan bahwa keduanya memiliki kesadaran, dalam arti apa pun, sekalipun berbeda jenis atau derajatnya, sebab kategori jenis dan derajat toh merupakan buah pikir kita, manusia.

Jadi, seperti apa rasanya menjadi lebah madu? Kita tidak tahu. Dari Nagel, kita sudah tahu bahwa (1) reduksionisme salah dan (2) antropomorfisme bermasalah.

Tolong! Saya Dikejar Lebah!

Ketika seseorang bernama X dikejar sekawanan lebah, apa yang terjadi? Kita mungkin mengajukan dua tipe jawaban. Pertama, X mengambil madu dari sarang kawanan lebah itu dan tindakan tersebut merangsang sesuatu dalam tubuh para lebah sehingga muncul respons yang demikian dari para lebah. Kedua, X mengambil madu dari sarang kawanan lebah dan para lebah merasa salah satu sumber daya untuk menopang kehidupannya diambil sehingga mereka perlu mempertahankan diri mereka. Perhatikan bahwa jawaban pertama berupaya “objektif” dengan hanya mendeskripsikan mekanisme yang bekerja pada tubuh lebah dalam situasi tersebut. Hal itu berbeda dengan jawaban kedua yang memperlakukan lebah seperti manusia yang marah, sehingga mereka bisa merasa dan perlu mempertahankan diri, karena sesuatu yang sedemikian penting untuknya diambil oleh pihak lain. Lalu, manakah jawaban yang benar?

Pada dasarnya, kedua jawaban sama benar. Akan tetapi, dengan pelajaran yang kita ambil dari Nagel, kita tahu bahwa jawaban pertama adalah jawaban “terbaik” yang kita punya. Hal terjauh yang dapat diberikan biologi pada kita hanyalah penjelasan tentang mekanisme yang mendasari perilaku lebah. Biologi tidak mampu menjelaskan apakah lebah sungguh-sungguh merasa dan perlu mempertahankan diri, sebab satu-satunya alasan mereka mempertahankan diri adalah tindakan instingtif setiap makhluk hidup untuk sintas. Jadi, jawaban kedua adalah semata hasil “mengarang”.

Tapi, apakah “mengarang” pada jawaban kedua merupakan hal yang buruk? Tentu tidak. Bila kita yang berada pada posisi X, memahami tindakan lebah dengan cara jawaban kedua merupakan cara yang cukup praktis sehingga kita bisa cepat-cepat mengambil tindakan yang tepat. Bayangkan bila X hanya diam mengamati perilaku para lebah itu untuk mendapatkan ketepatan penjelasan, kita tidak akan melihat X berlari, sebab pasti ia telah habis disengat di tempatnya berdiam.

Pada dasarnya, jawaban kedua merupakan strategi yang umum bagi kita. Jawaban pertama merupakan strategi yang membutuhkan sumber daya yang besar untuk dijalankan. Tentu ada kasus, misalnya erupsi gunung berapi, yang mensyaratkan penjelasan yang tepat agar kita bisa mengambil tindakan yang tepat sehingga kerugian bisa diminimalkan. Tapi, memahami bahwa Sang Gunung tengah marah dengan bersuara gemuruh sudah cukup untuk membuat penduduk sekitar gunung berapi untuk menyelamatkan diri.

Persoalan “cukup” tentu tidak absolut. Toh, kita juga tahu bahwa ada orang yang rela mengorbankan uang tabungannya untuk cepat-cepat membeli tiket sebuah band yang lagu-lagunya menyelamatkannya dari situasi terpuruk, alih-alih mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Meskipun demikian, ini tidak menggeser fakta bahwa strategi pada jawaban kedua merupakan strategi yang rendah biaya dan dalam banyak kasus bisa membawa hasil yang sama sebagaimana apabila kita menggunakan strategi pada jawaban pertama.

Kita juga bisa memperhatikan gejala yang sama pada binatang selain manusia. Andaikan bahwa Anda ingin memberi makan seekor kucing jalanan. Ia tidak mengenal Anda, sehingga ketika Anda mendekat, ada kemungkinan si kucing lari. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena ia berpikir, mengira, dan percaya bahwa Anda adalah orang yang hendak berbuat buruk padanya, seperti orang lain yang pernah mengusirnya dengan kasar. Sungguh perbuatan yang merugikan diri. Tapi, kerap kali, orang-orang tidak sebaik Anda, sehingga, kerap kali, kepercayaan si kucing membawa hasil baik.

Kita tahu bahwa erupsi gunung berapi bukanlah wujud ekspresi kemarahan Sang Gunung. Kita juga tahu bahwa lagu tidak pernah menyelamatkan seseorang dengan cara yang sama seperti pemadam kebakaran mengeluarkan orang-orang dari kebakaran. Jadi, apakah “menjadi agen berkesadaran” artinya “menjadi sesuatu yang dianggap menjadi agen berkesadaran”? Apakah si kucing tidak sungguh tahu niat orang-orang yang mendekatinya? Mari pertimbangkan kasus lain.

Ketika seorang remaja SMP berada di luar rumah hingga pukul dua belas malam dan ibunya meneleponnya untuk mengatakan “Ini udah jam 12 loh!”, kita, si remaja SMP, dan ibunya tahu bahwa ungkapan itu bukanlah tindakan memberi tahu pukul berapa, melainkan suruhan untuk pulang. Ada yang tersebar di antara ketiga subjek. Dalam kondisi ini, apakah kita berbeda dengan si kucing dalam arti bahwa kita sungguh mengakses pikiran sang ibu?

Jawaban Nagel untuk kasus ini adalah bahwa kita, si remaja SMP, dan ibunya merupakan satu spesies, sehingga pemahaman yang terbagi itu dapat dikonfirmasi oleh neurosains. Alasan mengapa Nagel bertanya “seperti apa rasanya menjadi kelelawar?” adalah tepat karena kelelawar, sekalipun seekor mamalia, bukanlah kera. Mereka terlalu jauh dari kita, sehingga mustahil bagi kita untuk memahami perasaan mereka. Sebaliknya, kita bisa tahu maksud ucapan sang ibu dengan meletakkan diri kita sebagai orang tua yang khawatir anaknya sedang berada di luar rumah saat tengah malam. Hal ini tidak bisa kita lakukan pada kelelawar; seperti apa rasanya mencari tahu letak sebuah benda dengan mendengar pantulan suara sendiri?

Bukankah pemahaman yang terbagi itu hanya “perkiraan” semata? Apabila seseorang datang ke arah Anda dengan raut wajah datar dengan sebilah pisau di tangannya, apakah Anda akan lari sebab nyawa Anda sedang berada di tangan seorang psikopat? Padahal, ia hanya ingin memotong tali tampar yang sedang berada di bawah kolong tempat duduk Anda tanpa Anda ketahui. Siapa pun bisa terjatuh pada kesalahpahaman dan cara menyelesaikannya adalah dengan mencari kejelasan, entah bertanya atau menjelaskan.

Pada akhirnya, kita tahu bahwa ada satu hal yang perlu kita tambahkan dari Nagel. Alasan mengapa kita bisa saling memahami bukan hanya karena kita sama-sama merupakan Homo Sapiens, melainkan juga, dan terutama, karena kita berkomunikasi!

Tapi, bukankah kucing yang mengeong juga berkomunikasi dengan kita? Apakah kucing kesayangan kita sedang merasa lapar ketika dia memanggil kita dengan eongannya? Nyata, kita terpanggil dan tahu apa maksudnya. Jadi, memang kita sedang berkomunikasi dengannya.

Jadi, apakah kucing juga “berkesadaran”? Pada titik ini, kita telah mencapai batas dari gagasan Nagel. Nagel tampaknya begitu menghargai ”kesadaran”, sehingga argumennya mengarah pada dua hal, entah semua makhluk adalah makhluk berkesadaran atau semua makhluk bukanlah makhluk berkesadaran. Dengan kata lain, Nagel terjebak pada kategori biner. Apakah sepeda motor memiliki kesadaran? Ketika ia mogok saat Anda telat masuk kerja, ia adalah makhluk yang tolol. Tapi, ketika ia sedang berada di garasi dan sedang tidak menjadi hal penting dari kegiatan Anda, ia hanyalah alat yang sedang tidak Anda gunakan.

Saya, Saya, Saya, dan… Saya

Perhatikan bagaimana saya menggunakan kosa kata anda dan kita di sepanjang tulisan ini. Di antara tiga kata ganti orang tersebut, apakah saya sedang merujuk pada orang yang tidak sedang membaca tulisan ini? Tentu tidak. Dalam tulisan ini, saya, anda, dan kita adalah makhluk berkesadaran atau, lebih tepatnya, “menjadi” makhluk berkesadaran. Bagaimana dengan Anies, Prabowo, dan Ganjar? Apakah mereka juga berkesadaran?

Memangnya, apa itu “kesadaran”? Bila ternyata sesuatu teratribusi sebagai makhluk berkesadaran hanya karena dianggap sebagai makhluk berkesadaran, bukankah artinya “kesadaran” hanyalah “konstruksi pikiran” belaka sehingga tidak sungguh berbeda dengan unicorn dan kuntilanak? Apakah “kesadaran” sungguh ada?

Dalam sebuah siniar, Mindscape, filsuf Daniel Dennett melontarkan sebuah kalimat yang cocok untuk menjawab pertanyaan di atas: It is real, but not as you think “Ia sungguh ada, namun tidak sebagaimana Anda pikirkan”. Jadi, kesadaran sungguh ada, namun tidak sebagaimana Nagel pikirkan.

Memangnya, apa yang Nagel pikirkan tentang kesadaran? Nagel beranggapan bahwa kesadaran adalah “rasa menjadi sesuatu” (the what-is-it-like-ness). Setelah kita tahu bahwa “kesadaran” ternyata bergantung pada komunikasi, kita bisa terdorong untuk mengatakan bahwa kesadaran tidak sungguh ada. Masalah dari gagasan Nagel, nyatanya, bukanlah pada penalaran binernya, melainkan pada sesuatu yang mendorongnya untuk berpikir demikian. Apakah yang ada di dasar penalaran Nagel?

Ketika Anda membuka mata dan langsung menghadap pada silau lampu di atap kamar Anda, bagaimana rasanya? Seperti apa rasanya “silau”? Sebagaimana saya, Anda akan mengatakan “Itu sulit dijelaskan. Pokoknya ya silau.” Dalam momen yang sedemikian ‘utuh’ itu, organ mata, saraf, dan, tentu saja, kemampuan berbahasa kita bekerja dengan sangat cepat. Kita merasakan silau tanpa tahu detail proses kerja tubuh kita. Inilah kuncinya. Perasaan silau adalah cara kita memberi tahu diri kita bahwa ada sesuatu berlebih dan tidak membuat nyaman yang terjadi pada tubuh sehingga kita cepat-cepat menutup mata. Dengan kata lain, perasaan silau tidak berbeda dengan perasaan takut seekor kucing pada orang yang asing baginya. Nagel sedemikian menganggap bahwa perasaan yang “utuh” itu sungguh utuh. Lebih jauh, Nagel menganggap kelelawar juga punya perasaan yang “utuh” itu, hanya saja perasaan itu berbeda. Jadi, di balik pertanyaan “Seperti apa rasanya menjadi kelelawar?”, ada keyakinan bahwa “kelelawar tidak mungkin seperti saya”.

Barangkali, Nagel memang mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan antropomorfisme. Namun, sayangnya, Nagel mendorong kita dan juga dirinya pada jurang antroposentrisme sedalam-dalamnya. Barangkali, judul artikel Nagel bisa diganti menjadi “Saya, saya, saya, dan….saya”. Sungguh narsis.

Descartes Benar, namun Tidak Sebagaimana yang Dipikirkannya

Sejauh ini, manakah hipotesis yang benar? Apakah ketiga paslon adalah makhluk berkesadaran? Ataukah ketiganya hanyalah makhluk yang bertindak secara algoritmik? Membenarkan salah satunya dan menyalahkan yang lain dengan cara Nagel akan membawa kita pada pemahaman naif tentang agensi.

Pada bagian 1 seri tulisan ini, kita telah menyaksikan betapa sulit mengatakan sesuatu sebagai makhluk berkesadaran dengan hanya bersandar pada perilakunya yang seperti makhluk berkesadaran. Nagel adalah salah satu orang yang menunjukkan kehati-hatian untuk tidak cepat-cepat mengatributkan kesadaran dalam bentuk apapun pada makhluk apa pun. Satu-satunya makhluk yang, bagi Nagel, bisa kita atribusikan dengan kesadaran adalah spesies kita sendiri dengan alasan kesamaan fisiologis. Kelelawar dan lebah bukanlah manusia, berbeda secara fisik, serta telah terpisah dalam garis evolusi. Apabila kita bisa memahami perasaan orang lain dengan cara meletakkan diri pada posisi orang tersebut, kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk mengerti seperti apa rasanya menjadi kelelawar ataupun lebah.

Sayangnya, dengan segala kemiripan fisik kita dengan teman kerja kita, kesalahpahaman sama sekali bukan hal yang mustahil. Tentu saja ini merupakan fakta yang mendukung kita untuk menolak kesadaran sebagai buah pengatributan. Akan tetapi, apabila Nagel benar bahwa kita dapat mengakses kesadaran sesama spesies kita, maka apalah artinya kesalahpahaman tersebut?

Pada titik ini, barangkali kita dapat mengapresiasi ide Dennett. Atribusi adalah satu-satunya yang kita punya untuk menyatakan sesuatu sebagai makhluk berkesadaran atau tidak. Meskipun demikian, menjadi “satu-satunya yang kita punya” tidak sama dengan menjadi “yang terburuk yang kita punya”. Justru, kita perlu mempertimbangkan hal ini secara serius.

Anda tahu bahwa saya menggunakan kata ganti orang anda dan kita karena saya sedang berkomunikasi dengan pembaca tulisan ini. Saya juga tidak menggunakan kami karena subjek penulis bukanlah subjek plural. Demikian pula ketika Anda menganggap sepeda motor Anda yang jago mogok sebagai makhluk yang tolol sebab dalam konteks tertentu, memang sepeda motor itu tolol. Sedangkan, dalam konteks lain sepeda motor jago mogok itu hanyalah sepeda motor yang Anda parkir di garasi. Perhatikan bahwa konteks bukan hanya merujuk pada keterangan ruang dan waktu, melainkan pada sistem. Dalam sistem pekerjaan Anda, sepeda motor bisa menjadi tolol, sedang dalam sistem lain sepeda motor hanyalah benda mati. Poin pentingnya adalah: mengganti sistem sebangun dengan mengganti peran agen. Dengan kata lain, sesuatu menjadi agen ketika ia masuk ke dalam sebuah sistem yang mendudukkannya sedemikian rupa sehingga ia memiliki sifat keagenan.

Jadi, apakah Ganjar, Anies, dan Prabowo setara dengan lebah, kelelawar, dan sepeda motor? Ya, dalam sistem tertentu. Apakah Ganjar, Anies, dan Prabowo tidak setara dengan lebah, kelelawar, dan sepeda motor? Ya, dalam sistem tertentu. Descartes benar, namun tidak sebagaimana dipikirkannya. Asumsi (1) dan (2) juga benar, namun tidak sebagaimana Nagel pikirkan.

Bagaimana Cara Mengubah Sistem?

Kita sampai pada ujung diskusi. Upaya kita menyediakan panggung baku hantam bagi dua hipotesis tidak berjalan mulus. Alih-alih berkelahi hingga ditemukan yang mana pemenangnya, kita justru menyaksikan bagaimana interaksi keduanya malah membuka mata kita tentang “panggung” itu sendiri.

Kita kerap membicarakan entitas-entitas sebagai suatu hal yang utuh, esensial, dan sedemikian tak dapat direduksi. Implikasi dari cara pikir yang seperti ini adalah pelupaan terhadap konteks sistem yang menjadi latar bagi terjadinya interaksi antar beragam entitas. Bahkan ketika kita telah merasa “sadar konteks”, apabila kita masih berpikir secara esensialis, kita malah akan jatuh pada upaya mengesensialisasi konteks itu sendiri.

Ide Dennett tentang atribusi dan sistem membuka kemungkinan bagi kita untuk membicarakan entitas dan sistem tanpa perlu bersikap esensialis. Lebih jauh, sikap non-esensialis yang tidak secara “ngeyel” menetapkan suatu kondisi disposisional (istilah pilosopis untuk “pokoknya gini”) yang menjadi tepat terjangkarnya segala sesuatu memungkinkan kita untuk berpikir secara “non-fondasionalistik”.

Apakah dengan mengatakan “non-fondasionalistik” saya telah menekan tombol panas? Mungkin saja. Bagaimana sesuatu bisa bergerak atau berubah apabila ia tidak berada dalam suatu ruang konkret yang disposisional? Inilah yang akan kita hadapi pada bagian ketiga, bagian terakhir seri tulisan ini.

* Tulisan kolom SUBALTERN merupakan bagian dari kolaborasi BandungBergerak.id dan kawan-kawan Kelas Isolasi.