Presiden yang Memiliki Kecerdasan Emosional akan Mampu Menerapkan Etika dalam Merumuskan Kebijakan-kebijakan Politiknya

Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengendalikan emosinya. Salah satu tugas pemimpin adalah menghapus ketimpangan sosial ekonomi yang menganga.

Penulis Iman Herdiana27 Februari 2024

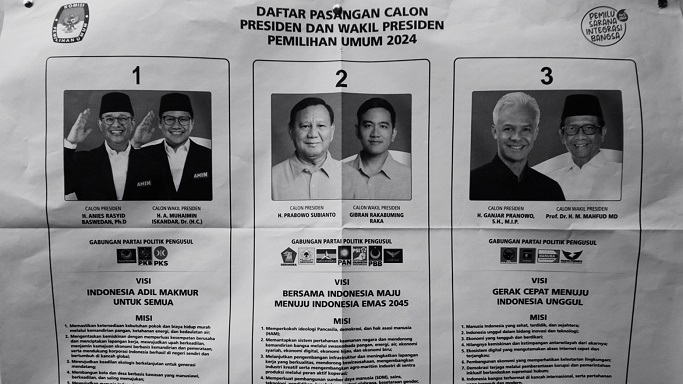

BandungBergerak.id - Indonesia baru saja menghelat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelum pemungutan suara digelar 14 Februari lalu, dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Zainal Abidin menulis soal karakter penting yang harus dimiliki seorang presiden, yaitu pentingnya kecerdasan emosional.

Zainal menjelaskan, kecerdasan emosional adalah kemampuan pemimpin untuk mengontrol emosi-emosi negatifnya dan dorongan-dorongan impulsifnya. Kecerdasan emosional menjadi faktor penting yang perlu dimiliki pemimpin politik khusunya presiden. Basis untuk kecerdasan emosional adalah etika yang diyakini dan dipraktikkan dalam segenap perilaku dan kebijakan-kebijakan politik presiden.

“Meskipun seorang presiden memiliki berbagai kelebihan lain yang sangat menonjol dan di atas orang kebanyakan, jika rendah kecerdasan emosionalnya, berpotensi menimbulkan masalah dalam menjalankan tugas-tugas yang diembannya, termasuk dalam menyusun kebijakan-kebijakan politiknya,” demikian dikutip dari tulisan Zainal Abidin, diakses dari laman Unpad, Selasa, 27 Februari 2024.

Dari perspektif psikologi politik, etika harus melekat (inheren) pada semua pemimpin, khususnya presiden sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan. Zainal merujuk pada teori Fred I. Greenstein (1930-2018), ilmuwan politik dan psikolog politik Amerika Serikat yang banyak melakukan kajian tentang presidential leadership pada sejumlah presiden AS.

Greenstein (1982, 2000, 2009) melakukan sejumlah riset historis terhadap puluhan mantan presiden dan kajian empirik terhadap sejumlah presiden yang sedang berkuasa di AS. Dari puluhan mantan presiden dan presiden yang dikajinya itu, Greenstein menemukan ada enam karakter atau kemampuan yang membentuk kepemimpinan presidensial, yaitu komunikasi publik (public communication), kapasitas organisasi (organizational capacity), keterampilan politik (political skill), visi kebijakan (policy vision), gaya kognitif (cognitive style), dan kecerdasan emosional (emotional intelligence).

“Kemampuan komunikasi publik ditandai oleh keterampilan presiden menjalin interaksi dengan rakyat. Di masa-masa sulit dan penuh tekanan, presiden yang memiliki kemampuan berkomunikasi publik yang baik akan mampu membuat rakyatnya tenang dan merasa aman, bukan justru membuat rakyat gaduh dan merasa terancam,” tulis Zainal.

Kapasitas organisasi dicirikan oleh kemampuan presiden dalam memimpin para anggota stafnya (termasuk para menteri) secara manusiawi sekaligus profesional. Presiden harus dapat membuat para stafnya bekerja sama dalam sebuah tim yang solid dan profesional.

“Para anggota staf pun harus merasakan bahwa mereka diperlakukan secara adil, tidak merasa telah memboroskan tenaga dan pikiran secara sia-sia, dan mampu meraih tujuan bersama secara cepat dan efisien,” lanjut Zainal.

Selain itu, presiden pun memiliki keterampilan politik agar dapat merealisasikan visi dan misinya. Keterampilan yang perlu dimiliki ada tiga. Satu, keterampilan politik elektoral, yakni keterampilan untuk memenangi pemungutan suara dan menjalin interaksi yang baik dengan pemilih.

Dua, keterampilan dalam menyelesaikan konflik atau kebuntuan politik, terutama dalam konteks perdebatan di parlemen. Tiga, keterampilan mempersuasi publik dan politisi untuk mengikuti kebijakan presiden meskipun mungkin saja pada awalnya mereka tidak ingin melakukan seperti yang diharapkan presiden.

Kemudian, presiden juga perlu memiliki visi kebijakan di mana ia mampu memprediksi masa depan dengan tepat dan sekaligus mampu membangun jalan untuk sampai ke masa depan itu. Dalam konteks Indonesia, Zainal mencontohkan, Presiden Sukarno dapat dijadikan sebagai model atau contoh.

Sebelum menjadi presiden, Sukarno memiliki policy vision, yakni bahwa pasca-Perang Dunia II, kekuatan penjajah Belanda dan Jepang akan lemah sehingga segenap rakyat Indonesia harus bersatu padu melawan penjajah.

Mengutip apa yang dikemukakan oleh Greenstein, Zainal mengemukakan, “Banyak presiden memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, tetapi sebagian dari mereka gagal memanfaatkan momentum terbaik untuk menjadikan masa depan yang lebih baik.”

Presiden juga perlu memiliki kecerdasan kognitif yang tinggi. Kecerdasan kognitif diperlukan untuk memecahkan beragam persoalan politik secara cerdas, strategis, dan efektif. Namun yang terpenting tetap adalah kecerdasan emosional.

“Seorang presiden harus cerdas secara emosional, yakni mampu mengendalikan emosi-emosi negatifnya dan dorongan-dorongan impulsifnya, termasuk tidak melanggar hukum dan tidak tergoda untuk berkuasa secara permanen,” kata Zainal.

Saking pentingnya kecerdasan emosional ini, tulis Zainal, Greenstein mewanti-wanti kita agar waspada terhadap presiden yang kecerdasan emosionalnya bermasalah.

“Kecerdasan emosional, yang menjadi basis untuk perilaku etik presiden, merupakan faktor determinan paling penting. Meskipun presiden memiliki lima karakter lainnya secara sangat menonjol, tetapi bila rendah kecerdasan emosionalnya, besar kemungkinan akan bermasalah ketika dia sudah menjabat sebagai presiden,” pungkasnya.

Baca Juga: Refleksi Kemunduran Negara di Segala Bidang, Catatan untuk Pilpres 2024

Debat Cawapres Pilpres 2024 Kurang Solutif dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Indonesia

Pilpres 2024 Membutuhkan Orang-orang Muda yang Mewaspadai Politisasi Identitas

Ketimpangan Sosial Ekonomi Indonesia

Salah satu soal besar yang dihadapi presiden Indonesia adalah ketimpangan sosial di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Soal ketimpangan Indonesia ini diulas Agus Heruanto Hadna saat pidato pengukuhan Guru Besar Bidang Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis, 22 Februari 2024.

Dalam pidato ilmiah berjudul “Inovasi Kebijakan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi”, Agus Heruanto Hadna menyatakan teknologi digital berpengaruh pada kebijakan publik suatu negara atau pemerintahan saat ini. Namun ia mencemaskan kebijakan publik berbasis digital dan inovasi ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan semua golongan dalam masyarakat.

Agus menjelaskan, inovasi kebijakan bisa memiliki dua sisi mata pisau yang menghasilkan dampak berlawanan. Pada sisi positif, inovasi kebijakan mampu mendorong perubahan sosial yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada sisi yang lain justru bisa menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah mendorong ketimpangan sosial ekonomi di antara kelompok dalam masyarakat.

Pengalaman negara lain menunjukkan beberapa variabel kunci yang menjadi penyebab ketimpangan meskipun inovasi ditingkatkan. Faktor industrialisasi dan urbanisasi jika tidak diimbangi dengan kapasitas SDM yang memadai akan memicu ketimpangan. Demikian halnya faktor globalisasi dan pertumbuhan sektor keuangan jika tidak diimbangi dengan institusi dan governance yang kuat akan meningkatkan ketimpangan.

“Sejarah di Indonesia yang hingga saat ini belum mampu menyelesaikan inequality (ketidaksamaan), maka akan sangat berbahaya jika inovasi kebijakan hanya mempertimbangkan sepenuhnya aspek pasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperdalam dan memperluas literasi publik tentang kebijakan sehingga publik tidak mudah ditipu oleh kebijakan siapa pun dari rezim yang berkuasa,” terang Agus.

*Kawan-kawan bisa membaca lebih lanjut berita terkait Pilpres 2024 atau Pemilu 2024 dalam tautan ini