BUNGA DI TEMBOK: Bahkan dalam Fiksi Sekalipun, Kasus Pembunuhan Udin Tetap Gelap

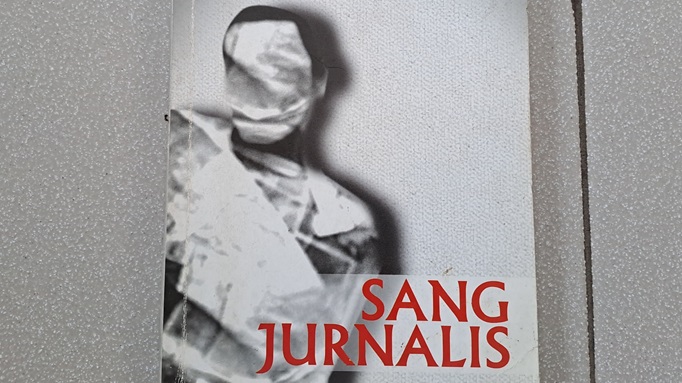

Novel Sang Jurnalis (1999) ditulis oleh Heru Prasetya, kawan dekat Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Berusaha mengungkap sisi-sisi gelap tragedi pembunuhan Udin.

Tri Joko Her Riadi

Pemimpin Redaksi BandungBergerak.id

16 Agustus 2024

BandungBergerak.id - Yudi adalah Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, wartawan yang meregang nyawa pada 16 Agustus 1996 setelah tiga hari sebelumnya dipukul orang tak di kenal di rumahnya. BERITA adalah BERNAS, koran tempat kerja Udin yang edisi cetaknya pamit dari pembaca pada Februari 2018 lalu. Novel Sang Jurnalis, terbit Januari 2005, adalah sebuah usaha lain menghidupkan lagi sosok Udin, barangkali setelah sekian banyak upaya berbasis fakta gagal membuat kasus ini benderang.

Sang Jurnalis dibuka dengan adegan mengerikan yang hingga hari ini masih menjadi salah satu misteri sekaligus trauma terbesar di jagat pers Indonesia. Seorang tamu mengetuk pintu rumah kontrakan Yudi menjelang tengah malam. Sang istri membukakan pintu. Menuruti permintaan sang tamu bertemu Yudi, dia lalu membangunkan sang suami yang kelelahan sepulang kerja. Tanpa ba-bi-bu, orang tak dikenal itu lantas memukul kepala sang tuan rumah dengan pentungan besi.

Cerita kemudian berbalik arah ke kiprah Yudi sebagai seorang kuli tinta yang idealis dan memegang kode etik. Bekerja di media lokal, sang wartawan tekun menelisik isu-isu yang dekat dengan masyarakat bawah. Salah satunya, penyerobotan tanah oleh pejabat desa yang adikuasa. Satu per satu, lewat kerja investigasi, Yudi membuka jejak jahat Wignyo, mantan lurah, yang memanipulasi program pemutihan lahan selama ia menjabat. Dari keluhan satu keluarga, ia menemukan keluarga-keluarga lain yang juga menjadi korban praktik culas tersebut.

“Apakah ada bukti tertulis bahwa dokumen tanah itu memang diserahkan ke desa, atau setidaknya ada saksi yang tahu?” tanya Yudi tajam kepada Supriyanto, warga yang mengeluhkan telah kehilangan tanah.

Ketika mengklarifikasi informasi itu dalam wawancara dengan Wignyo, sang jurnalis melontarkan pertanyaan yang tak kalah tajam. Khas seorang jurnalis investigasi: “Apakah saya bisa melihat bukti kepemilikan tanah tersebut?”

Pertanyaan itu, yang dilontarkan dua kali berturut-turut, terang saja membuat sang lurah gusar. Ia, yang bersikukuh menyebut tanah yang dipersoalkan itu adalah warisan leluhur, menolak meladeni sang jurnalis. “Anda itu wartawan apa polisi, sih?” protesnya.

Kasus lain yang diangkat di ujung buku adalah penggerebekan lokasi perjudian yang disebut-sebut menyeret nama beberapa pejabat. Keinginan Yudi membongkarnya hingga tuntas kandas di tengah jalan. Maut lebih dulu menjemput.

Karya-karya jurnalistik yang tajam membentuk kredibilitas Yudi sebagai wartawan terpercaya. Ia dihormati oleh komunitas wartawan dan narasumber. Namun pada saat bersamaan muncul orang-orang yang menaruh dendam. Mereka yang diusik kemapanannya oleh reportase sang pewarta.

Tak hanya menyajikan seluk-beluk kerja jurnalistik, Sang Jurnalis juga menampilkan sisi manusiawi Yudi. Menikah dan beranak dua, ia tinggal di rumah kontrakan sedikit di luar kota. Menghabiskan waktu bersama kedua buah hati, di tengah tuntutan pekerjaan yang berat, merupakan aktivitas terfavoritnya.

Tidak ketinggalan, novel Sang Jurnalis menyelipkan permasalahan aktual kebanyakan wartawan: penghasilan yang pas-pasan, kalau tidak mau dibilang kekurangan. Yang mengikuti kemudian adalah membesarnya godaan menerima suap. Pernah Yudi mendapatkan titipan amplop coklat berisi uang tunai 3 juta rupiah yang membuat sang istri gemetaran.

“Bisa untuk membayar kontrakan rumah dan sekolah anak-anak…,” gumam Martini, sang istri.

Yudi, tanpa sedikit pun keraguan, memilih mengembalikan uang itu ke sang pemberi, seorang pejabat yang sedang terjerat masalah. Sang istri, di tengah desakan kebutuhan hidup yang konkret, pada akhirnya memahami sikap keras sang suami.

“Yudi sebagai seorang jurnalis terkesan terlalu ideal untuk kondisi saat ini,” tulis Budi Santosa, Direktur Independent Legal Aid Institute (ILAI), dalam Kata Pengantar.

Jangan lupa, Sang Jurnalis adalah novel. Sebuah fiksi yang memungkinkan sang pengarang membebaskan imajinasinya. Ia sah-sah saja, sedikit atau banyak, melenceng dari fakta yang sudah diketahui kebanyakan orang. Atau justru sebaliknya, fiksi sebenarnya bisa mencuatkan fakta yang sengaja disembunyikan. Ia menjadi cara lain menyajikan peristiwa. Ingatlah Saksi Mata (1994) dan Jazz, Parfum, dan Insiden (1996)-nya Seno Gumira Ajidarma yang berbicara tentang kejahatan kemanusiaan di Timor Leste, ketika itu Timor Timur, yang oleh pemerintahan Orde Baru dijadikan barang tabu dalam pemberitaan media. Ingatlah kredonya yang begitu terkenal: Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara (1997).

Baca Juga: BUNGA DI TEMBOK: Francisca C. Fanggidaej, Kupu-kupu yang Hanyut dalam Pergerakan Pemuda Revolusioner

BUNGA DI TEMBOK: Seekor Kera dan Seorang Badut yang Mampir Menjadi Loper Koran

BUNGA DI TEMBOK: Bocah Loper Koran Bernama Al

Kesaksian Rekan Sekerja

Novel Sang Jurnalis ditulis oleh Heru Prasetya, orang yang kenal dekat dengan Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Karier kewartawanan Heru di BERNAS dimulai pada 1989. Sejak 1994 hingga 1997, ia memegang posisi redaktur untuk liputan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada rentang waktu itulah, tepatnya 13 Agustus 1996, Udin, salah satu reporternya di lapangan, dianiaya hingga koma dan meninggal tiga hari kemudian.

Pascapembunuhan Udin, Heru terlibat aktif dalam kerja keras pengungkapan kasusnya. Ia merupakan koordinator Tim Investigasi Kasus Udin di internal Harian BERNAS. Ia juga menjadi salah satu kontributor buku “Kasus Udin: Liputan Bawah Tanah” yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 1999. Buku ini berisi pengalaman para jurnalis, sebagian telah diterbitkan di media massa, mengungkap kasus Udin.

Nama Heru Prasetya juga muncul dalam buku Udin Darah Wartawan: Liputan Menjelang Kematian. Terbit pada Januari 1997, buku setebal 198 halaman ini memuat puluhan naskah reportase sang wartawan yang terbagi dalam enam bagian, mulai dari Pencalonan Bupati hingga Pemilihan Kepala Desa. Buku yang disunting oleh Noorca M. Massardi, Mega Simarmata, dan Salomo Simanungkalit ini juga menyodorkan kesaksian-kesaksian rekan sekerja. Heru salah satunya.

“Saya jadi sangat senang menyunting berita yang ditulis Udin. Beritanya tidak kering, kaya nuansa kerakyatan,” tulisnya.

Menarik mencermati posisi Heru sebagai koordinator Tim Investigasi di internal Bernas. Tidak ada dokumen hasil kerja tim itu, yang pastinya penting dan menarik, yang bisa kita baca. Namun tentulah kerja mereka bersinggungan dengan beragam hal yang amat sensitif. Termasuk kemungkinan adanya rekan kerja sendiri sebagai mata-mata, sebagai bagian dari kerja terencana menjerumuskan Udin.

Lari ke kisah fiksi, Heru mencantumkan kemungkinan semacam itu dalam Sang Jurnalis. Dikisahkan bagaimana “Si Bos” beberapa kali mengintervensi ruang redaksi terkait beberapa berita investigatif yang ditulis Udin. Diceritakan juga bagaimana beberapa tulisan sang wartawan tiba-tiba lenyap dari komputer kantor menjelang pemuatan. Bagaimana sebuah telepon gelap bisa masuk ke ruang redaksi dan mendaku sebagai salah satu rekan kerja Udin. Belakangan, ditampilkan kecurigaan besar terhadap salah satu redaktur senior di koran tersebut yang terlihat akrab dengan seorang pejabat yang terlibat skandal judi yang sedang diusut Udin. Namun entah untuk alasan apa, Si Bos dan sang redaktur ditampilkan tanpa nama.

Meski berusaha mengungkap sisi-sisi gelap tragedi pembunuhan Udin, Sang Jurnalis bukanlah novel detektif. Ia tidak berniat mengurai benang kusut kasus ini seperti apa yang dikerjakan oleh wartawan Filipina Jose Manuel Tesoro dalam buku “The Invisible Palace” (2004) atau Asril Sutan Marajo dalam Memburu Pembunuh Wartawan (2007). Sang Jurnalis menyodorkan dimensi yang lain, yang justru ringan saja. Ia ditutup dengan adegan ketika Martini, sang istri, menangis di sebelah Yudi yang sekarat di rumah sakit, seraya berdoa agar sang suami segera pulih.

Sumbangan terbesar Sang Jurnalis, barangkali adalah penggambaran yang hidup, cair dan luwes khas fiksi, tentang sosok Udin. Lewat penggambaran itu, ia mengingatkan kita bahwa sang martir, yang didaulat sebagai simbol perlawanan insan pers terhadap impunitas, adalah seorang manusia biasa. Ia seorang jurnalis yang juga seorang suami, seorang bapak, seorang rekan kerja, seorang sahabat.

Novel ini, dengan kata lain, secara halus memberi peringatan penting: kejahatan yang menimpa Udin, yang brutal dan tak kunjung terungkap, bisa menimpa siapa saja!

*Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan lain Tri Joko Her Riadi, atau membaca artikel-artikel menarik lain tentang jurnalisme.