BUNGA DI TEMBOK: Sebuah Risalah Jurnalistik dari Ibu Kota Revolusi Yogyakarta

Ada dua keutamaan wartawan yang disebut: bekerja keras dan bersikap egaliter. Nilai yang juga tak kalah penting: kejujuran.

Tri Joko Her Riadi

Pemimpin Redaksi BandungBergerak.id

15 Mei 2024

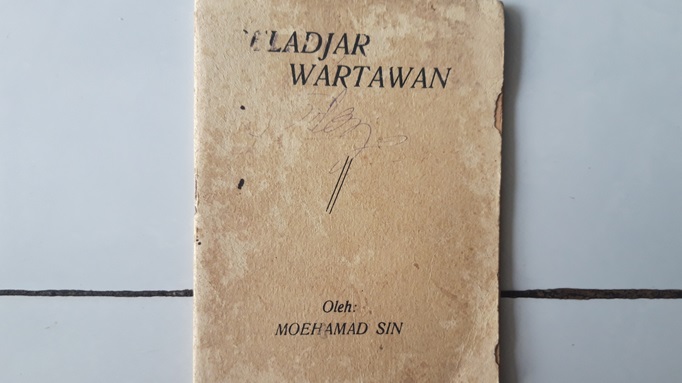

BandungBergerak.id - Ketika Yogyakarta menjadi Ibu Kota Negara sekaligus Ibu Kota Revolusi pada 1946, Kementerian Penerangan menerbitkan sebuah buku risalah ukuran saku yang dijuduli Peladjar Wartawan. Penulisnya Moehamad Sin, wartawan surat kabar Pemandangan yang juga tercatat sebagai ketua Serikat Artist Indonesia (SARI).

Yogyakarta dipilih sebagai Ibu Kota Negara setelah keadaan Jakarta terus memanas pascaproklamasi kemerdekaan menyusul gelombang kedatangan tentara Sekutu mulai 29 September 1945 di Pelabuhan Tanjung Priok. Para pemimpin negara berangkat menuju Kota Gudeg itu dengan naik kereta api pada 3 Januari 1946 petang. Sukarno, Hatta, dan keluarga mereka, beserta beberapa menteri ada dalam perjalanan sembunyi-sembunyi tersebut. Demikianlah Yogyakarta tercatat sebagai Ibu Kota Negara sejak 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949, sehari sebelum ibu kota dipindahkan lagi ke Jakarta.

Moehamad Sin, di halaman “Sepatah Kata” bertanggal 17 Agustus 1946, menyebut bahwa buku Peladjar Wartawan, dengan tebal hanya 46 halaman, merupakan ringkasan pelajaran “Koersoes Kilat Journalistiek” yang diselenggarakan oleh Kementerian Penerangan. Ia berharap agar buku ini bisa jadi pegangan pembaca sebelum membuka buku jurnalistik lain yang “lebih lengkap dan sempurna”.

Sebagai risalah praktis, Peladjar Wartawan berisi keterangan ringkas atas segala pernak-pernik dunia kewartawanan, dimulai dari definisinya. Begitulah Sin menuliskan apa itu jurnalistik, surat kabar, berita, wartawan, dan iklan. Sang penulis lebih jauh lagi menjelaskan urusan teknis persuratkabaran, mulai dari nama koran, huruf nama yang tercetak di halaman satu, tinta, hingga jenis dan ukuran kertas. Tidak ketinggalan, peran tiap orang dalam sebuah usaha pers.

Tentang wartawan, Sin menyebut dua pendirian wartawan dalam melakukan kewajibannya, yakni “tak mengenal waktu dan tempat” serta “tak mengenal golongan, tingkatan, dan lapisan”. Ia memberikan beberapa halaman untuk secara khusus membahas topik wartawan. Salah satu kutipan menarik ada dalam penjelasan Sin tentang sifat wartawan yang luas pergaulannya. Kutipan yang sekaligus menekankan pentingnya sikap rendah hati dimiliki seorang jurnalis.

“Berhadapan dengan seorang pembesar atau pegawai tertinggi, ia merasa tidak lebih rendah, dengan pelayan hotel tidak lebih tinggi. Berhadapan dengan seorang terpelajar yang mempunyai titel ia merasa tidak lebih bodoh, dengan seorang buta huruf tidak lebih pintar,” tulisnya.

Baca Juga: BUNGA DI TEMBOK: Indonesia dalam Buku Jurnalistik 1929

BUNGA DI TEMBOK: Suparman Amirsyah, Menyerah Tidak Berarti Kalah

BUNGA DI TEMBOK: Agil H. Ali Terseret Gerakan Mahasiswa

Wartawan Harus Jujur

Tidak ada kata ‘etis’ atau ‘etika’ (jurnalistik) yang muncul dalam buku Moehamad Sin. Yang disebut hanya beberapa sifat yang sebaiknya dimiliki wartawan: giat, kritis, adil, bertanggung jawab, sopan, ramah-tamah, berani, dan jujur. Kode etik jurnalistik di Indonesia, kita tahu, baru dimunculkan dalam konferensi Persatuan Wartawan Indonesia pada 1947 di Malang, Jawa Timur. Rumusannya kemudian disempurnakan pada 1950-an.

Memang tak ada kata ‘etis’ atau ‘etika’ di dalam risalah Moehamad Sin, namun ia memberi perhatian khusus pada kata ‘jujur’ dengan menyebutnya berulang kali. Sifat jujur, bagi si wartawan-pengarang, pastilah demikian pentingnya sebab jika sifat itu hilang sang jurnalis jatuh menjadi “seorang tukang catut atau seorang penipu besar”.

Risalah Peladjar Wartawan menjadi pengingat bahwa pada akhirnya si wartawan sendirilah benteng terakhir dalam setiap pilihan sikap dan tindakan di lapangan untuk menunaikan tanggung jawab profesionalnya bagi publik. Tidak ada redaktur atau pemimpin redaksi yang akan menyertainya ketika meliput aksi dan mewawancarai narasumber. Moehamad Sin menyebutnya dengan kata ‘jujur’. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, lebih dari setengah abad kemudian, merumuskannya sebagai ‘mendengarkan nurani’ di buku laris Sembilan Elemen Jurnalisme.

Demikianlah dalam kerja jurnalistik, kejujuran atau kemauan mendengarkan nurani bakal senantiasa penting dan relevan karena setiap zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Makin ke sini makin kompleks: mulai dari godaan ‘amplop’ hingga buaian kemajuan teknologi.

*Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan lain Tri Joko Her Riadi, atau membaca artikel-artikel menarik lain tentang jurnalisme