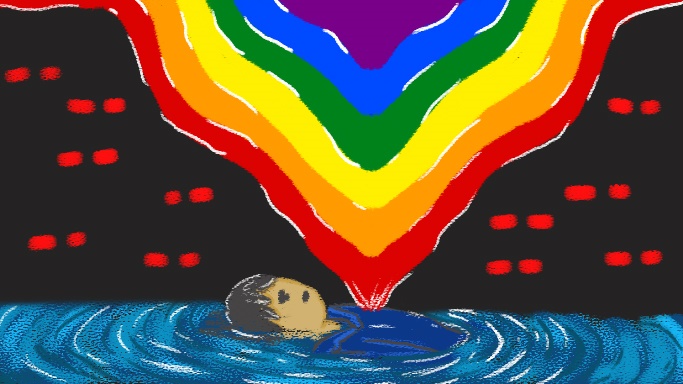

Menanti Agama Memeluk Kawan-kawan Ragam Gender dan Seksualitas

Kelompok minoritas gender dan seksual di Bandung memiliki pengalaman beragama berbeda-beda. Ada yang ragu apakah doa dari orang yang dicap berdosa akan dikabulkan?

Penulis Awla Rajul29 Juli 2024

BandungBergerak.id - Berpakaian rapi dengan badan tampak segar, Aria (21 tahun) mendatangi Gereja Kristen Pasundan (GKP) Bandung, di Jalan Kebonjati, Minggu, 21 Juli 2024. Ia terhitung rutin beribadah Minggu sejak empat bulan belakangan. Sejak kelas 1 SMA, Aria memutuskan diri keluar dari agama Islam dan memilih agnostik. Sebabnya banyak. Tapi yang paling kentara karena pergumulan diri sebagai seorang minoritas seksual.

Aria mencoba mendekatkan diri dengan Tuhan melalui GKP. Ia mengaku mendapatkan ketenangan ketika tengah mengikuti ibadah Minggu, mendengarkan khutbah, hingga merasakan lega sepulangnya. Meski ada alasan-alasan lain yang tidak bisa ia jelaskan, ketenangan itu bisa ia rasakan salah satunya karena penerimaan dan keterbukaan GKP terhadap minoritas seksual dan gender. Dengannya ia bisa lebih senang menjalani spiritualitasnya.

“Lebih tenang. Kayak gimana ya, adem gitu. Gak tau sih kenapanya, entah karena emang suka aja sama khutbahnya mungkin. Tapi aku rasa lebih nyaman aja di GKP tu, makanya ke GKP,” katanya. “(Sepulangnya) ya jadi lebih lega aja, kayak tenang, beban itu berkurang.”

Penemuan jati dirinya yang menyukai laki-laki dan perempuan secara romantis dan seksual sekaligus dimulai ketika SMP. Ia sudah memiliki pacar perempuan waktu itu. Tapi secara bersamaan, ia juga memiliki perasaan kepada salah satu temannya yang merupakan seorang laki-laki. Mulailah ia mencari tahu apa yang ia alami dan rasakan. Ia mencari bacaan-bacaan di internet.

Dari bacaan yang dilahap, ia lantas mengetahui dan meyakini kalau LGBT bukanlah penyakit, melainkan hal yang sangat natural dan manusiawi. Ia juga menemukan referensi bahwa penolakan Islam atas LGBT bisa jadi misinterpretasi atas teks Al Quran dan Hadits. Makanya ia meyakini kalau sebenarnya Islam tidak menghakimi dan menjatuhkan hukuman dosa kepada orang yang menyukai orang lain dengan jenis kelamin sama.

Tetapi karena lebih banyak ulama maupun pemikir Islam yang berpendapat sebaliknya, menolak LGBT, Aria pun mengalami pergolakan batin. Ia meyakini kalau dirinya bukanlah pendosa karena menyukai laki-laki dan perempuan. Tetapi orang-orang menilainya sebagai pendosa atas apa yang ia yakini.

“Dari situ itu kayak, oke berarti di Islam itu gak kayak gini (menolak). Cuma kan orang-orang di sekitarnya tidak memikir begitu, jadi kayak ngapain harus menyakinkan diri sendiri bahwa diri sendiri itu gak dosa, sedangkan menurut orang lain itu kamu pendosa. Dari situ akhirnya makin malas beragama aja sih, makanya mengapa sekarang jadi agnostik,” kata Aria, mahasiswa salah satu kampus ternama di Bandung, saat ditemui di kawasan Regol, Rabu, 10 Juli 2024.

Satu hal lain yang membuat ia tidak percaya lagi Islam adalah umatnya yang tidak mencerminkan diri sebagaimana ajarannya. Aria menyebut, setiap surah dalam Al Quran dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

“Tapi umatnya kok gak kayak begitu?” tanya Aria retoris yang dua sampai tiga kali dalam sebulan mengikuti kebaktian minggu di GKP.

Aria menutup rapat-rapat identitasnya, seorang biseksual yang agnostik, termasuk dari orang tuanya. Lelaki berkaca mata ini sama sekali tidak ragu dengan orientasi seksualnya. Ia bahkan berkelakar, menjadi biseksual membuat peluangnya bertambah untuk memiliki pacar lebih banyak. Ia hanya mempertanyakan, apakah ia mesti beragama?

Ia memang menjejali beberapa agama untuk dipelajari. Meski menemukan GKP yang menerima dan terbuka terhadap minoritas gender dan seksual, ia masih memiliki keraguan terhadap umatnya yang sangat mungkin belum sepenuhnya demikian.

Aria memandang kalau seksualitas dan spiritualitas adalah dua hal yang berbeda dan tidak ideal untuk disatukan. Menurutnya, agama adalah makanan kejiwaan dan kebatinan. Sedangkan seksualitas merupakan cara berinteraksi dengan orang-orang sekitar, termasuk menaruh perasaan di dalamnya.

Makanya, agama yang menerima minoritas gender dan seksual sepenuhnya adalah mimpi utopis. Walaupun sudah ada beberapa tokoh agama yang mulai terbuka diri dan mau menerima perbedaan. Termasuk mulai adanya penafsiran alternatif terkait kisah umat terdahulu yang dilaknat Tuhan yang menjadi alasan utama penolakan.

Dalam penafsiran alternatif kasih Nabi Luth, Aria menjelaskan, kaum itu bukan homoseksual ataupun sodomi, tetapi melakukan perkosaan massal dan tidak menerima tamu dengan baik. Adapun di Kristen, ayat Alkitab yang melarang menyukai sesama laki-laki, bukan dimaksud laki-laki, tetapi anak laki-laki yang berarti larangan pedofilia.

“Sebagai tokoh agama, seminimumnya ya udah kalau misalkan dia gak minta pak ustaznya atau pendetanya ngurus masalah seksualitasnya, ya gak perlu diurus. Maksudnya ya tinggalkan saja masalah seksualitasnya itu, gak perlu dilihat dan terima mereka sebagai seorang manusia,” harap Aria yang pernah menempuh pendidikan di sekolah Islam.

Gereja Kristen Pasundan (GKP) merupakan salah satu gereja yang sudah terbuka dan menerima keragaman seksual dan gender di Bandung. Pendeta GKP Obertina Modesta Johanis (46 tahun) berpendapat, keterbukaan itu dalam arti menerima, tidak menghakimi, dan mendorong untuk bersikap positif terhadap teman-teman keragaman gender dan seksualitas.

“Meskipun, ini pengamatan saya pribadi ya, tentu saja masih ada dinamika, macem-macem kan, orang gak satu pemikiran gak satu suara. Tapi minimal di Pembukaan Tata Gereja GKP, sebuah dokumen yang mengatur kehidupan bersama di GKP, keragaman menjadi salah satu hal yang diakui. Tapi tentu saja keragaman itu luas banget ya. Saya secara personal memahami ya termasuk keragaman gender dan seksualitas mestinya,” ungkap pendeta pelayanan khusus di Women Crisis Center (WCC) Pasundan Durebang, saat ditemui di Sinode GKP, Kamis, 11 Juli 2024.

Queer dan Pergumulan Spiritualitasnya

Penolakan keagamaan terhadap minoritas seksual dan gender memang akan merongrong ruang kecil di hati. Pergumulan jati diri dan keyakinan bertemu, saling beradu. Pilihannya begitu banyak. BandungBergerak menemui tiga orang minoritas seksual dan gender lainnya. Selain Aria yang sempat memutuskan agnostik, ketiganya memilih bertahan dalam beragama. Mereka meyakini ketuhanan adalah kebutuhan, keintiman yang hanya dimiliki dan diketahui masing-masing orang.

Seorang minoritas gender, D3V (30 tahun) memang mengaku tidak begitu taat dalam beragama. Ia sudah tidak pernah datang lagi ke masjid, meski beberapa kali masih ikut salat Idul Fitri saat lebaran tiba. Ia mengaku spiritualitas memang dibutuhkan. Walaupun manusia kadang lupa, baru menemui Tuhan saat diselimuti kegundahan dan kesulitan.

“Nah itu, aku gitu loh. Kalau baru ada masalah yang memang aku gak bisa iniin (selesaikan), langsung berserah, salat. Baru di situ memang ada solusi,” kata D3V saat ditemui di Bandung, Sabtu, 22 Juni 2024.

Transgender yang aktif di salah satu organisasi yang mengadvokasi isu HIV pada populasi kunci ini juga mengaku pernah meragukan keyakinannya dan terlintas untuk pindah agama. Namun, ia masih menikmati hubungan intimnya dengan Tuhan dalam agama Islam. Ia merasa selalu dikuatkan setelah salat.

“Itu yang memperkuat iman aku,” ucap D3V.

D3V meyakini, semua ajaran agama membawa keindahan. Hanya orang-orangnya yang membuat suasana menjadi keruh. Padahal, dalam beberapa perjumpaan dengan pemuka agama lintas iman, mereka menyebutkan tidak masalah dengan apa yang ia yakini dan jalani sebagai seorang transgender dan minoritas seksual. “Orang-orang” inilah yang membuatnya ciut dalam beragama, yang minimal mendapatkan cara pandang berbeda setiap kali ia mendatangi masjid.

Makanya ia berharap kepada setiap orang, tidak perlu memandang aneh transgender yang datang ke masjid dan mau beribadah. Jangan mendiskriminasi, cukup mendukung, minimal dengan “pura-pura gak liat aja”. Ia juga menegaskan kalau penerimaan agama terhadap minoritas gender dan seksual sangat diperlukan.

“Kita gak tahu temen-temen (yang lain), apalagi aku secara personal, kita sudah berat kehidupan itu. Saat kita mau ke rumah ibadah, setidaknya kita mau mengadu nih kepada Tuhan, terus saat ada di rumah ibadah ada temen-temen juga kan yang sama-sama beribadah, di situ kita bisa saling mendoakan,” harap D3V yang dipercaya mengurusi keuangan di organisasi.

Seorang minoritas seksual lainnya, Ricky (27 tahun) sama sekali tidak pernah meragukan keyakinannya sebagai muslim dan menyukai lelaki. Ia merasa keyakinan itu tertanam kuat sebab sejak kecil ia belajar mengaji dan meyakini rukun Islam dan rukun Iman. Walaupun niat mempelajari agama itu tidak datang dari keluarga, melainkan keinginan dan kesadarannya sendiri.

Tetapi Ricky kadang mempertanyakan, apakah ibadahnya selama ini diterima oleh Tuhan lantaran ia menyukai laki-laki. Ia merasa dosanya tidak kunjung bersih meski rajin beribadah lima waktu. “Misal kita berdoa tentang perasaan kita kalau suka sesama lelaki, terus perasaan kita lagi galau kita cerita di salat itu, kadang-kadang tu, ini dikabulin gak sih sama Tuhan?”

Beruntung, dari empat orang sahabatnya, salah satunya memiliki pemahaman agama yang cukup baik. Keduanya sering mendatangi pengajian. Di salah satu pengajian yang pernah ia datangi, sang ustaz menyamaratakan antara homoseksual dengan heteroseksual. Artinya, kewajiban menjaga pandangan dan tidak melakukan perzinaan tetap berlaku. Demikian pula perintah berperilaku baik terhadap sesama dan anjuran-anjuran lainnya.

Ricky meyakini ada banyak jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai kebaikan spiritual. “Kita sama-sama manusia juga. Kayaknya kalau untuk berbuat baik, untuk mencapai kebaikan Tuhan juga tidak harus satu jalan kata aku teh, banyak jalan. Makanya sekarang yang aku pegang teguh itu, gak goyah.”

Pria yang sempat menginisiasi diskusi keagamaan di organisasinya ini berpendapat, penting sekali agama, dalam berbagai bentuknya, menerima minoritas seksual. Agama seharusnya mau merangkul minoritas seksual, bukan untuk mengubah orientasi seksualnya. Tapi dirangkul untuk meningkatkan keimanannya.

“Kalau ada yang gay atau yang gimana gitu ya rangkul. Bukan diubah orientasi seksualnya, tapi keimanannya. Dalam artian dia jarang salat jadi salat, gak ngaji jadi sering ngaji. Ada beberapa kebaikan yang harus mereka jalani juga. Oke satu kebaikan tentang ininya (orientasi seksual) terputus, tapi yang lainnya juga jangan diputus,” ungkap Ricky percaya diri, saat ditemui Sabtu, 22 Juni 2024.

Sementara Liza (21 tahun), seorang minoritas seksual lainnya, melihat dirinya sebagai seorang muslim yang tidak terlalu taat. Ia rutin salat dan mengaji, meski kadang bolong-bolong. Ia juga mengaku sedikit paham salah-benar dalam agamanya. Karenanya beberapa temannya menyebut Liza sebenarnya orang yang benar, hanya seksualitasnya yang menyukai sesama perempuan dianggap salah.

Terkait keyakinan dalam agamanya, Liza sebenarnya tidak sepenuhnya yakin. Ia juga belum meyakini Tuhan 100 persen. Lantaran orientasi seksualnya, ia kerap salah di mata orang dan membuatnya menyalahkan Tuhan.

“Kenapa aku harus hidup seperti ini kalau memang untuk disalahkan terus, aku lebih baik tidak usah hidup. Jadi benar-benar menyalahkan diri untuk hal itu. Begitupun sama hal-hal yang lain. Kalau ustaz bercerita dan sebagainya, Tuhan itu seperti ini dan ini, tapi aku tidak merasakan itu. Ada keraguan, muncul keraguan dari obrolan-obrolan agamis, aku jadi berpikir bahwa emang iya? Aku tidak merasakan itu loh,” cerita Liza, yang saat ditemui mengenakan jilbab dan vest rajut, di salah satu kafe di kawasan Jalan Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.

Walaupun begitu, di titik terendahnya, misalnya ketika sedang stres, dirundung banyak masalah dan tuntutan, ia akan mencari dan mendengarkan ceramah-ceramah dari YouTube. Ia mengaku ingin menemukan alternatif jawaban yang ‘berbau agama’.

Di samping itu, perempuan yang aktif di divisi keagamaan di BEM ini menyebutkan, walau sebagian orang sudah cenderung terbuka dan menerima, masih lebih banyak umat muslim yang membenci minoritas seksual. Liza menilai, orang-orang macam ini melahap isi kitab suci bulat-bulat, tanpa mengupasnya dengan perspektif yang berbeda.

Makanya Liza menyinggung, jika orang-orang yang mengaku paham dan taat beragama, tetapi menghakimi kelompok minoritas seksual dan gender, lantas apa bedanya? Dua kelompok ini sama-sama berdosa. Liza mewanti-wanti, seharusnya semua orang memandang minoritas seksual sebagai manusia seutuhnya. Tidak perlu menaruh kebencian apalagi menganggap berdosa.

Beda halnya jika menaruh kepedulian dengan saling mengingatkan, tapi tidak dengan paksaan. Sepemahaman Liza, baginya semua agama tidak membenarkan relasi romantis dengan sama jenis kelamin. Tetapi, seharusnya agama tidak begitu mengikat dan mencengkeram, sehingga menghilangkan sisi kemanusian yang membuat manusia saling membenci dan lebih mengagung-agungkan keagamaan.

Dalam diskusi dengan teman-temannya, banyak yang berpendapat kalau seharusnya tidak perlu membawa narasi agama. Sebab orientasi seksual adalah soal rasa. Toh mereka pun tetap beribadah dan mempercayai Tuhan. Bagaimana bisa mereka tidak dianggap dalam beragama hanya karena mereka disebut ‘menyimpang’ dalam seksualitasnya.

“Apa salahnya ketika orang yang berdosa ingin dekat dengan Tuhannya? Ketika kita dekat dengan Tuhan kan kita tidak ada yang tau ya, kalau misalnya Tuhan memberikan lewat apa pun. Walaupun istilahnya kita berdosa, Tuhan tidak akan pernah pergi. Tuhan akan tetap sayang sama hambanya walaupun mereka berdosa. Pasti Tuhan akan memberikan petunjuk kepada umatnya,” kata Liza.

Mendengar Pemuka Agama Bicara

Penafsiran terhadap ayat Al Quran dan kisah kaum terdahulu yang dilaknat Allah merupakan salah satu ‘ganjalan’ yang melahirkan praktik diskriminatif, termasuk saat minoritas seksual dan gender hendak beribadah. Inilah yang mendorong dibutuhkannya penafsiran alternatif yang progresif dan mampu memberikan kesetaraan agar memandang kelompok rentan ini sebagai manusia seutuhnya.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah dan Ulama Perempuan Indonesia Musdah Mulia (66 tahun) menerangkan, belum tersedia tafsir yang progresif terhadap keragaman gender dan seksualitas di Indonesia. Namun begitu, sebagai ulama perempuan di Indonesia yang berani menyuarakan persoalan ini, ia menyebut landasan utama keragaman gender dan seksualitas sebenarnya sudah ada, yaitu konstitusi yang menjamin kesetaraan dan hak asasi manusia.

Penafsiran yang terlalu maskulin, lanjutnya, disebabkan oleh bahasa, misalnya dalam agama Islam yang bersumber dari bahasa Arab yang mengenal dua gender. Persoalan lainnya adalah tafsiran yang sangat heteronormatif. Ini adalah suatu pandangan yang meyakini bahwa heteroseksual adalah orientasi seksual yang ‘normal’ dan ‘seharusnya’ pada manusia.

“Semuanya itu adalah pertimbangan hetero, gak pernah mempertimbangkan perasaan-perasaan yang nonhetero. Ini kan juga gak adil,” kata Musdah saat Workshop Liputan Kolaboratif yang diselenggarakan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.

Ia menggarisbawahi, penafsiran adalah produk manusia. Karenanya penafsiran memungkinkan berubah sesuai perkembangan zaman. Berbeda dengan teks Al Quran. Penafsiran konservatif pada kisah kaum Nabi Luth yang dilaknat Tuhan, yang menjadi dalih penolakan terhadap keragaman gender dan seksualitas menyebutkan kisah itu disebabkan perilaku homoseksual. Adapun Musdah berpendapat kisah itu menerangkan tentang kekerasan seksual dan pedofilia.

“Nah ketika bicara cerita-cerita tentang Nabi Luth, itu kan menggunakan kata azzakar, sering kali azzukrana artinya bocah laki-laki. Tapi karena keterbatasan bahasa Indonesia kita, pun keterbatasan penafsir dan perspektifnya heteronormatifitas, maka diterjemahkan laki-laki. Padahal yang dimaksud itu adalah kekerasan terhadap bocah. Itu adalah kejahatan pedofilia,” ungkap Dosen Pemikiran Politik Islam Pascasarjana UIN Jakarta ini.

Penulis buku “Mengupas Seksualitas” ini menegaskan, membangun keadilan adalah inti ajaran agama. Ia meyakini agama Islam bertujuan untuk membangun spiritualitas dan menjadikan manusia, dalam istilah Islam, rahmatan lil 'alamin, yaitu orang yang membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk seluruh makhluk di alam semesta.

Secara normatif, agama juga mengajarkan nilai-nilai luhur dan kebaikan. Tetapi sayangnya, dalam beberapa penelitian yang ia lakukan, praktik beragama di Indonesia malah membuat orang menjadi tidak manusiawi. Kondisi ini berkebalikan dengan tujuan dakwah pertama Nabi Muhammad di Mekkah untuk membawa kesetaraan manusia. Sayangnya, ia menilai manusia zaman sekarang malah kembali kepada zaman saat Nabi Muhammad belum berdakwah.

“Yang diajarkan di Mekkah itu adalah pembebasan manusia dari diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Itu membebaskan perbudakan. Ini adalah ajaran tentang persaudaraan dan kesetaraan semua manusia,” tegas mantan Ketua Divisi Penelitian Majelis Ulama Indonesia ini.

Akibat dari ketidaksadaran dan pemahaman ini, membuat masyarakat yang beragama tetapi tidak menjunjung kemanusiaaan. Ajaran Nabi Muhammad yang menekankan kesetaraan manusia dan kemanusiaan itu melarang adanya diskriminasi kepada kelompok mana pun. Itulah mengapa, ia menekankan agar umat Islam menyadari visi dan misi awal penciptaan manusia ke bumi.

Al Quran menyebutkan, setiap manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, sebagai manajer. “Baik laki-laki, perempuan, bahkan queer sekalipun,” kata Musdah.

Adapun yang perlu di-manage adalah pikiran, hati, dan nafsu. Menjaga mindset agar berpikir positif, konstruktif, dan bermanfaat bagi alam semesta. Ia mewanti-wanti, kejahatan datang dari pikiran yang kotor. Menjaga hati dilakukan supaya jiwa selalu bersih dan tidak ada keinginan untuk mendiskriminasi orang lain karena berbeda. Adapun yang ketiga adalah menjaga syahwat.

Sedangkan misi penciptaan manusia adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ia menjelaskan amar ma'ruf sebagai upaya-upaya transformasi, yaitu peningkatan kualitas diri. Makanya manusia tidak boleh diam, harus terus meningkatkan kualitas diri, iman, akidah, sehingga menjadi khalifah yang benar. Sedangkan nahi mungkar adalah upaya humanisasi. Bagaimana memanusiakan, yang bermula dari diri sendiri, keluarga, dan sesama.

“Kalau kamu betul-betul manusia itu kita lihat dari bagaimana sikap kamu memanusiakan sesama. Kamu tidak memandang orang lain lebih rendah atau lebih hina. Tetapi dalam masyarakat kita banyak orang yang berperilaku seperti Tuhan, kerjanya itu men-judge. Padahal urusan dosa kan urusan Tuhan. Kita gak pernah dapat mandat untuk menilai dosa seseorang,” katanya.

Musdah memandang, persoalan keragaman gender dan seksualitas lebih etis dilihat menggunakan pendekatan tasawuf, alih-alih fiqh yang menekankan pada unsur halal-haram. Dengan cara ini, menurutnya, resistensi masyarakat yang melihat queer tidak beragama atau bahkan menolaknya bisa berubah. Cara ini perlu dilakukan untuk mendekatkan kelompok keragaman gender dan seksualitas dengan masyarakat. Sehingga penilaian, diskriminasi, maupun persekusi di tengah masyarakat bisa diakhiri.

“Itulah pentingnya me-manage mindset, supaya kita tidak salah. Karena keadilan itu harus dimulai dari pikiran yang benar,” ungkapnya, memberikan penekanan.

Pendeta GKP Obertina Modesta Johanis (46 tahun) tidak menampik salah satu kendala atau dasar yang menjadi penolakan terhadap teman-teman minoritas gender dan seksualitas adalah penafsiran teks Alkitab. Namun begitu, GKP, melalui Women Crisis Center Pasundan Durebang sejak 2000an awal mulai mengembangkan metode membaca Alkitab menggunakan perspektif korban. Metode ini merupakan usaha untuk menafsir ulang teks-teks Alkitab yang cenderung heteronormatif.

“Namanya Membaca Alkitab dengan Mata Baru. Mata yang dipakai adalah mata korban, korban kekerasan berbasis gender, diskriminasi, termasuk teman-teman keragaman gender dan seksualitas,” kata penasehat Badan Pengurus Nasional dan Anggota Perkumpulan Perempuan Alumni Berpendidikan Teologi (Peruati) Priangan ini, Kamis, 11 Juli 2024.

Salah satu teks Alkitab yang sering dipakai untuk menolak ragam gender dan seksualitas adalah kisah Lot. Di dalam Alkitab, orang-orang di Kota Sodom dan Gomora, tempat keluarga Lot tinggal dihukum oleh Tuhan karena mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Salah satunya adalah melakukan kekerasan.

Dua malaikat Tuhan menjelma menjadi dua orang laki-laki mendatangi rumah Lot untuk memberikan peringatan. Dalam teks disebutkan, seisi kota mendatangi Lot dan meminta kedua tamu itu ‘dipakai’ secara seksual.

Obertina menyebutkan, kisah ini perlu dibaca dalam pemahaman tradisi orang Israel berkaitan hospitalitas. Tradisi mewajibkan semua orang Israel menjamin keselamatan tamunya yang sesama orang Israel. Tetapi karena budayanya yang patriarkal, tamu laki-laki saja yang dilindungi.

“Ketika kita membaca dari tafsirnya tadi yang memakai metode Membaca Alkitab dengan Mata Baru, itu sebenarnya bukan soal homoseksualitas, tapi soal xenophobia: ketakutan kepada orang asing,” ungkap Obertina.

Ia menyebut demikian, sebab dalam teks disebutkan seluruh laki-laki di kota itu mendatangi rumah Lot. Artinya termasuk anak-anak. Persoalan lainnya adalah perkosaan massal. Yang mana perkosaan itu bukan hanya menyoal relasi kuasa, tetapi soal penundukan, dominasi, dan lainnya.

Akibat membaca teks kitab suci dengan cara ‘lama’ itu, ia menjelma berbagai macam bentuk, termasuk sikap penolakan dan aturan yang diskriminatif. Dalam beberapa perjumpaan dengan teman-teman keragaman gender dan seksualitas, Obertina mendapatkan cerita mereka mengalami diskriminasi, salah satunya melalui verbal dari pemuka agama. Mirisnya, hal ini bisa terjadi karena cara melihat realitas ragam seksualitas dan gender yang belum ideal dan dilanggengkan melalui cara membaca kitab suci dengan perspektif yang belum ideal pula.

“Jadi buat saya teman-teman ragam gender dan seksualitas itu bagian dari kemahakuasaan Tuhan dalam menciptakan keberagaman. Cuma kan yang banyak berkembang gini, Tuhan itu Maha Kuasa, makanya Tuhan cuma ciptain laki-perempuan. Kalau buat saya, justru itu membatasi kemahakuasaan Tuhan dong. Terbalik. Kalau Tuhan Maha Kuasa, bisa dong Dia nyiptain, yang lebih aneh yang lebih ajaib dari itu pun bisa aja diciptakan,” terang Obertina.

Obertina menggarisbawahi, dalam pemahaman Kristen kitab suci lahir dari satu konteks yang spesifik. Sebuah zaman, misalnya kita saat ini, juga tinggal dan hidup dalam satu konteks yang spesifik. Dalam menyampaikan pesannya kepada umat sebagai pendeta, Obertina harus mendialogkan kedua hal ini tanpa melepaskan konteksnya masing-masing. Ia lalu harus menyampaikan pesan yang relevan untuk masa sekarang, atas konteks pada zaman itu.

“Jadi buat saya pribadi, ketika saya membaca teks kitab suci saya gak boleh melepaskan dia dari konteks dia sendiri dan saya membacanya pun gak boleh lepas dari konteks saya. Makanya dua konteks ini harus didialogkan,” katanya serius.

“Banyak orang yang masih umum adalah yang ini (Alkitab) dilepaskan dari konteksnya, seperti seakan-akan Tuhan bicara langsung ke konteks kita sekarang. Tetapi konteks kita pun dilepas gitu. Jadinya miskomunikasi.”

WCC Pasundan Durebang sebagai bagian dari GKP, selama 10 tahun belakangan gencar melakukan pendidikan publik dengan perspektif SOGIESC (sexual orientation, gender identity, expression, sex characteristic). Kampanye melalui pendidikan seks untuk anak dan pencegahan kekerasan seksual ini termasuk dilakukan melalui khutbah Minggu di GKP pada masa kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 25 November hingga 10 Desember setiap tahunnya.

“Di situ biasanya selalu ada tiga hari minggu, di antara 25 November-10 Desember kami minta ke majelis Sinode GKP, kan yang menyiapkan bahan khotbah Minggu dari Majelis Sinode, di tiga minggu itu kami yang buat. Jadi perspektif tadi, tafsir tadi, kita masukinnya di situ,” ungkap Obertina.

Hal ini dilakukan Pasundan Durebang sebagai upaya pencegahan. Sebab lembaga layanan yang bergerak pada penanganan dan pendampingan kekerasan seksual ini tidak ingin hanya menjadi “bengkel” semata. Kampanye perspektif SOGIESC agar masyarakat terbuka terhadap keragaman gender dan seksualitas juga dilakukan di luar GKP, seperti di gereja-gereja lain maupun lembaga pendidikan yang mengundang.

Berkat kampanye dan pendidikan publik yang dilakukan dengan perspektif SOGIESC, GEDSI dan prinsip keberagaman ini, Obertina menilai masyarakat mulai berubah ke arah penerimaan yang lebih baik.

Baca Juga: Minoritas Gender dan Seksual Dihantui Rancangan Peraturan Diskriminatif

Malu-malu Membawa Isu Kelompok Minoritas Rentan dalam Pilgub Jabar 2024

Tak Ada Partai Politik yang Berkampanye Melindungi Hak-hak Digital Kelompok Minoritas

Memanusiakan Manusia

Penerimaan terhadap minoritas gender dan seksual tidak hanya di kalangan tokoh samawi, melainkan juga agama lokal atau kepercayaan. Salah seorang perempuan penghayat kepercayaan, Rela Susanti (48 tahun) memandang, teman-teman ragam gender dan seksualitas adalah manusia yang perlu dibela, diperhatikan, diterima, dan didukung. Pengalaman sebagai minoritas agama yang pernah mengalami diskriminasi mengajarkan bahwa diperlakukan berbeda itu menyakitkan.

“Sejatinya Tuhan itu menciptakan manusia atau makhluk di dunia ini beragam, tidak satu macam. Tuhan saja Maha Penyayang dan Maha Pengasih, dan menciptakan manusia yang beragam, berbhineka, mencintai keberagaman dan kebhinekaan, kenapa kita makhluknya tidak mencintai keberagaman dan kebhinekaan?” ungkapnya retoris, saat ditemui di kawasan Bandung Timur, Kamis, 4 Juli 2024.

Terlepas dari perbedaan pandangan, pilihan, dan keyakinan, sesama manusia harus saling menghargai, menerima perbedaan, dan saling menyayangi. Pilihan hidup setiap orang bukan tanggung jawab kita. Rela menekankan, ajaran penghayat kepercayaan selalu menekankan welas asih, kasih sayang terhadap sesama.

Ia memberikan analogi welas asih seperti matahari. Matahari tidak pernah membeda-bedakan kepada siapa ia memberikan sinarnya. Begitu pula kasih sayang Tuhan kepada manusia. Seharusnya manusia pun begitu, tidak membeda-bedakan. Rela berpendapat, tokoh agama yang “mendalami” ajaran agama seharusnya tidak melakukan penolakan terhadap minoritas gender dan seksual, melainkan mau merangkulnya.

Bagi Rela, pemahaman ajaran agama yang benar adalah ketika dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama sejatinya merupakan tuntunan kehidupan, bukan hanya hafalan dan ilmu belaka, ia perlu diejawantahkan dalam kehidupan.

Ia berkesimpulan, tokoh agama yang mendalami ajaran agamanya dengan benar, tentu tidak hanya terbatas pada penghafalan semata. Namun sudah diejawantahkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, termasuk laku menyayangi, menghormati perbedaan, merangkul kaum yang tersakiti dan terdiskriminasi yang di dalamnya termasuk minoritas agama, gender dan seksualitas.

“Jadi berbeda 180 derajat antara yang mereka pahami dengan apa yang mereka praktikan. Kalau mereka masih menolak, masih mempersekusi, di mana welas asihnya? Itu kan manusia. Kita lihat dia sebagai manusia. Sesama manusia gak seharusnya begitu, tanpa ada tapi. Lagi-lagi jadilah seperti matahari, dia sinari semua, mau yang baik dan yang jahat,” ungkapnya takzim.

*Liputan ini menjadi bagian dari kolaborasi #AgamaUntukSemua bersama Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) yang terlaksana atas dukungan Koalisi #RawatHakDasarKita dan Embassy of Canada to Indonesia, in Jakarta.