Menelisik Isu Kecurangan Pemilu Sejak Orde Lama hingga Orde Baru

Pemilu 1955 yang dikenal paling demokratis pun tak lepas dari praktik kecurangan. Di zaman Orde Baru, kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Yogi Esa Sukma Nugraha

Sehari-hari mengajar di SMA, sesekali menulis kolom

3 September 2024

BandungBergerak.id – "Suatu ciri yang umum pada semua kaum penghisap ialah bahwa mereka membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain," kata Liu Shaoqi, mantan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, dikutip dari Majalah bulanan Bintang Merah yang terbit November 1955.

Pembaca yang budiman boleh saja tak setuju dengan pendapat Liu Shaoqi, atau barangkali menganggapnya berlebihan. Tetapi kalimat ini bisa mengingatkan pada persoalan yang belakangan ramai dipercakapkan banyak orang. Di tengah kemarahan massa –akademisi, buruh, tani, mahasiswa, pelajar– yang ramai-ramai turun ke jalan, Erina Gudono, menantu dari Presiden Jokowi, mempertontonkan laku nirempati.

Ia memantik amarah publik usai memamerkan kemewahan hidup di Amerika Serikat. Dalam fitur Instagram Story, Erina Gudono mengunggah foto jendela jet pribadi Gulfstream yang konon harga sewanya mencapai Rp 250 juta per jam. Ia juga kedapatan membeli roti seharga Rp 400 ribu dan stroller bayi senilai Rp 23,1 juta.

Ini dilakukan tak lama setelah banyak orang yang geram atas keputusan DPR yang menganulir putusan MK, yang juga dianggap sejumlah pihak dapat memuluskan jalan bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep –yang tak lain suami Erina. Kabarnya Kaesang hendak maju di Pilkada 2024, meski belakangan informasi yang tersiar mengabarkan bahwa upaya DPR mengotak-atik UU Pilkada tidak jadi dilakukan. Namun tentu saja itu bukanlah satu-satunya permasalahan.

Banyak pihak yang menduga jika gejolak yang timbul merupakan akumulasi dari keresahan jauh hari sebelumnya. Berkelindan dengan cara penyelenggaraan pemerintah yang tidak demokratis, dan ugal-ugalan; masih lekat dalam ingatan, bagaimana, misalnya, revisi UU KPK, Mineral dan Batubara, serta Cipta Kerja dibuat semau-maunya. Atau, yang juga berkaitan erat, bisa dilihat pada saat menjelang masa tenang Pemilu 2024 pada 11 Februari lalu.

Kala itu kehebohan mengemuka bersamaan dengan munculnya film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film ini berupaya mengupas secara sistematis kecurangan pemilu yang sudah dirancang jauh sebelumnya. Kemunculan Dirty Vote diiringi serbaneka pandangan.

Banyak pihak memuji kehadiran film ini. Ada pula yang mengecam. Sebagaimana TKN Prabowo-Gibran, selaku pihak yang jadi sorotan, dengan tegas mengatakan bahwa film itu fitnah yang tidak berdasar. Para pendukungnya pun merasa jika film ini dirilis hanya untuk menyudutkan.

Sikap pegiat dan sebagian masyarakat prodemokrasi ada di sisi yang lain. Banyak yang memiliki kekhawatiran akan keterlibatan Militer di dalam kehidupan publik. Sejumlah pasal yang berpotensi memberangus kebebasan –termasuk penghinaan presiden yang direncanakan masuk dalam KUHP– juga tak luput dipersoalkan. Situasi semacam ini memantik satu pertanyaan di kepala, memangnya sejak kapan isu kecurangan pemilu muncul ke permukaan?

Baca Juga: Hikayat Majalah Tjenderawasih

Jalan LAIR dari Jatiwangi hingga ke Amerika Serikat

12 November 1957, Aksi Ribuan Pelajar Menolak Kenaikan Uang Ujian

Pemilu 1955

Melalui buku berjudul Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia (2023, hlm. 510-511), DN Aidit mengingatkan soal adanya kecurangan pemilu 1955. Menurutnya, walaupun Undang-undang Pemilu saat itu terbilang agak maju, tetapi "pelaksanaan undang-undang ini berat sebelah yang bersifat merugikan partai kita”.

“Kita”, tentu saja itu kata yang merujuk pada Partai Komunis Indonesia yang dalam pemilu 1955 berhasil menoreh capaian luar biasa: merangsek ke posisi empat besar bersama PNI, Masyumi, dan NU. Menurut M. C. Ricklefs, dalam buku berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (hlm. 520), secara umum jumlah yang hadir dalam pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota DPR pada bulan September 1955 sangat banyak. Ada lebih dari 39 juta orang memberikan suara, mewakili 91,5 persen dari para pemilih yang terdaftar.

Walaupun besar kemungkinan banyak pemilih yang memberikan suaranya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh para pemimpin keagamaan, para kepala desa, para pejabat, para tuan tanah, atau para atasan lainnya. Sementara Martinus Danang, dalam esai bertajuk Pemilu 1955: Jejak Demokratis Pertama di Indonesia, memaparkan bahwa keempat parpol itu sebelumnya memang telah diprediksi mendapatkan kursi paling banyak di Parlemen dan Konstituante. Sekurang-kurangnya, karena keempat partai inilah yang sejak lima tahun terakhir menguasai kabinet.

Beberapa analis juga membeberkan sejumlah faktor yang memungkinkan partai-partai itu mendapatkan suara banyak pada Pemilu 1955. Salah satunya, adalah keterikatan sejarah. Berdirinya keempat partai ini tercatat hadir sejak zaman kolonial, bahkan PNI dan PKI bisa dikatakan faktor penting dalam upaya membabat pikiran dan praktik kolonial.

Tetapi tentu saja bukan berarti hal tersebut menjadi jaminan akan ketiadaan kecurangan. Menurut DN Aidit, dalam Panitia Pemilihan Indonesia (Pusat), di banyak Panitia Pemilihan (Provinsi), dan panitia-panitia penyelenggara yang lebih bawah, PKI tidak duduk. "Ini berarti mengurangi hak kontrol dari PKI dalam pelaksanaan Undang-undang Pemilihan yang agak maju itu."

Lebih lanjut, Aidit menunjukkan beberapa keterangan bahwa di Jawa Barat, banyak tempat-tempat di mana sesudah pemungutan suara, surat-surat suara tidak dibacakan di muka umum, tetapi terus dibawa ke panitia yang lebih atas. Ia menduga ini merupakan kendali partai-partai pemerintah yang mempunyai otoritas lebih dari PKI, dengan kata lainnya, ada upaya status quo melakukan cawe-cawe. Ini ditandai dengan banyaknya fasilitas yang diberikan pada partai-partai selain PKI, dan tentunya dapat membantu mereka dalam menambah jumlah pemilih secara tidak wajar.

Ironis. Meski ada larangan tertulis, tetapi tetap saja kecurangan terjadi. Sejumlah partai secara leluasa menggunakan fasilitas milik instansi pemerintah dan menyalahgunakan kuasanya. Tentu saja ini dilakukan dengan seribu satu akal busuk sehingga tidak dapat dituntut menurut undang-undang.

"Partai-partai yang berkuasa mempunyai orang-orang yang dapat digunakan untuk mendapatkan fonds [dibaca: anggaran] pemilihan," ungkap Aidit. Selain itu, keterangan serupa juga disampaikan M.H. Lukman dalam esai bertajuk Tugas Kita Sesudah Pemilihan Umum yang dimuat majalah bulanan Bintang Merah, yang terbit di bulan November 1955. Ia berkata bahwa:

"Kemenangan jang ditjapai Partai kita bukanlah sebagai hasil dari pekerdjaan korup dan penipuan seperti: menjuap, memberikan djandji2 palsu, menakut-nakuti pemilih dengan mempergunakan kedudukan dalem pemerintahan, dan ketjurangan2 lainnja, seperti jang dilakukan oleh partai2 dan golongan2 lain."

Jika menilik catatan sejarah lainnya, kasus ini sebetulnya mirip dengan yang terjadi saat pemilihan di Jerman pada abad sembilan belas. Kala itu, kaum junkers (kalangan aristokrat, pemilik tambang) mendesak petani dan pekerjanya untuk mengupayakan kemenangan partai konservatif yang dianggap representatif. Para aristokrat di Jerman ini mengerahkan segenap praktik keculasan; memastikan anggota parlemen yang mewakili mereka bisa memenangkan pertarungan; mempertahankan kekuasaan kelasnya.

Percakapan isu kecurangan Pemilu tidak hanya mencuat di tataran pusat –dalam hal ini, percaturan politik nasional. Namun juga muncul saat Pemilihan Umum daerah, dalam upaya memilih anggota dewan-dewan provinsi, yang pada semester kedua tahun 1957 untuk pertama kali diselenggarakan. Kala itu, Masyumi mengajukan keberatan, lantas mengirim surat pada wali kota beserta penguasa militer, yang eksis sejak Presiden Soekarno menetapkan negara dalam keadaan darurat perang.

Masyumi meminta supaya Pemilihan Umum di Kotapradja Bandung diulang. Masyumi mendasarkan protesnya ini pada suatu keganjilan jelang pencoblosan di kawasan Tegalega. Di sana ada surat panggilan bagi pemilih untuk mencoblos sebanyak enam helai. Tetapi indikasi kecurangan tidak berhenti di sini saja.

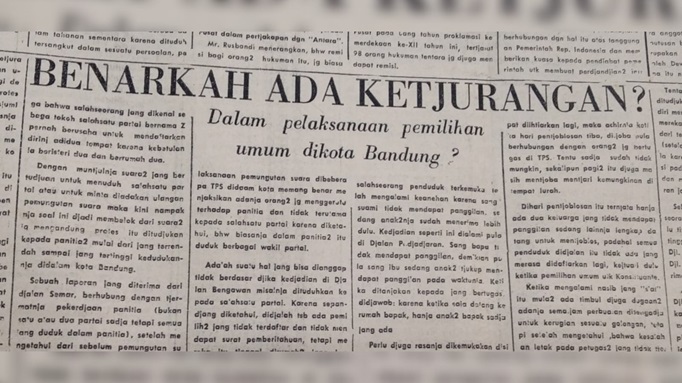

Menurut laporan Warta Bandung yang bertajuk "Benarkah Ada Ketjurangan?", terbit pada Kamis 15 Agustus 1957, tercatat ada salah satu tokoh partai –yang memiliki istri dua, dan karenanya juga rumah dua– yang berusaha mendaftarkan nama dirinya di dua tempat. Selain itu, ada juga persoalan pemilih yang tidak terdaftar, dan tidak mendapat pemberitahuan. Seperti yang terjadi di Jalan Bengawan, dan Jalan Pajajaran. Surat kabar Warta Bandung melaporkan persoalan ini dengan rinci.

Belum lagi masalah pemilih yang berpindah rumah. Semula di Jalan Cipaganti, lantas berpindah ke Jalan Malabar. Ini membuat runyam karena pemilih mendapat panggilan dua kali. Tetapi, bagaimana pun juga, ini adalah pemilihan umum nasional terpenting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Pemilu 1955 menawarkan pilihan yang paling bebas di kalangan partai-partai yang tak terbatas, yang kesemuanya berkampanye dengan penuh semangat. Karenanya, hasil-hasil Pemilu 1955 dapat menunjukkan kesetiaan-kesetiaan politik pada saat itu. Sebagaimana keterangan Herbert Feith, dalam buku berjudul The Indonesian Election of 1955, yang mencatat suasana Pemilu sangat demokratis.

Ia melukiskan bagaimana Pemilu ini berhasil diselenggarakan oleh negara tanpa pengalaman berdemokrasi sebelumnya, dan paling utama, setidaknya di Jawa Barat dan Jakarta Raya: nyaris tidak ada gesekan sesama rakyat jelata.

Pemilu di Masa Orde Baru

Pemilu 1971: Situasi lebih kacau terjadi sepanjang rezim Orde Baru (Orba) berdiri tegak. Beberapa riset Indonesianis telah berupaya menguak kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Ini terutama yang muncul sejak pemilu pertama dihelat rezim Orde Baru pada 1971.

Pada masa ini, Golongan Karya (Golkar) –yang masih bernama Sekretariat Bersama (Sekber), belum menjadi partai– untuk kali pertama masuk gelanggang politik. Segenap daya upaya pun dilakukan rezim untuk memenangkan Golkar. Sejak Februari 1970, ada peraturan yang mengikat pegawai pemerintah untuk setia; tidak diperbolehkan bergabung dengan partai politik selain Golkar.

"Orde Baru ingin menjadikan Golkar sebagai kendaraan untuk mendirikan sebuah kondominium birokratis-militer di dalam negara," tulis M.C. Ricklefs.

Tetapi tentu saja manuver yang dilakukan Soeharto ini bukan tanpa halangan. Kritik publik terhadap rezim orba dan keluarga Soeharto bermunculan. Sejumlah tokoh dan mahasiswa bergerak, melakukan demonstrasi terhadap kenaikan harga-harga dan korupsi.

Menurut M.C. Ricklefs (hlm. 616), pada bulan Juni 1970, sebuah tim antikorupsi yang dipimpin mantan Perdana Menteri Wilopo, bersama dengan mantan Wapres Mohammad Hatta sebagai anggota, melaporkan bahwa korupsi sudah menyebar kemana-mana. Tetapi, nahas. Tim ini lalu dibubarkan tanpa ada perlawanan berarti yang dilakukan.

Selang beberapa waktu kemudian Ali Moertopo, Amir Mahmud (Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab mengurus birokrasi), dan kopkamtib, diberi wewenang untuk memastikan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum 1971. Para perwira militer dan pejabat-pejabat diinstruksikan untuk turun ke desa, dan diwajibkan menarik suara dalam jumlah yang sudah ditentukan. Intimidasi lalu disebarluaskan.

Ironi terjadi di sini. Golkar meraih banyak suara dari bekas basis pemilih PKI dan PNI. Catatan M.C. Ricklefs (hlm. 617) menunjukkan bahwa Golkar menang mutlak. Ia memperoleh 62,8 persen suara, memenangkan 236 dari 360 kursi yang diperebutkan.

PNI hanya memperoleh 6,9 persen, perolehan terbaiknya didapat di Jawa Tengah. NU meraih hasil terbaik di antara partai-partai nonpemerintah dengan 18,7 persen di tingkat nasional dan 35,2 persen di Jawa Timur (tetapi Golkar lebih unggul di provinsi ini dengan 54,9 persen).

Pemilu 1977: Sejumlah pakar berpendapat jika kemenangan pada pemilu 1971 belum bisa dijadikan bukti bahwa saat itu kekuatan politik Indonesia telah dikendalikan rezim Orba sepenuhnya. Namun bukan suatu kebetulan jika pemerintah menggunakan hasil kemenangan ini sebagai justifikasi untuk menenggelamkan partai-partai lama. Terbukti setelahnya, pemerintah segera mendesak mereka untuk meleburkan diri ke dalam dua partai.

Pada Januari 1973, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dibentuk dari partai-partai Islam, terutama dari NU dan Parmusi. Dari partai-partai non-islam (Murba, PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI), dilebur menjadi PDI. Kecuali pada masa kampanye pemilu, partai-partai ini tidak diperbolehkan memiliki cabang di bawah tingkat kabupaten, dan pengucilan semacam ini tidak dialami Golkar. Sebab mereka telah memiliki jaringan kuat dalam birokrasi.

Adanya penyederhanaan (atau yang dikenal dengan fusi) partai ini membuat hasil Pemilu 1977 mudah diperkirakan; menyingkirkan segala kemungkinan adanya pesaing bagi alat pemerintah –siapa lagi kalau bukan– Golkar. Dan pemilu masa ini pun memakai sistem proporsional tertutup; dengan aturan hanya membolehkan publik untuk memilih partai, sementara nama calon-calon anggota parlemen yang bakal dipilih tidak lagi dicantumkan dalam surat suara.

Golkar meraih perolehan 62,1 persen suara, sementara PDI mendapat 8,6 persen. Oleh karena adanya fusi dengan NU, PPP mendapatkan 29,3 persen. Selain itu, Golkar juga merebut kursi mayoritas DPR dan, tentunya, memegang kendali atas anggota-anggota yang diangkat pemerintah dan atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pemilu 1982: Kecurangan-kecurangan Orde Baru berlanjut dalam pemilu 1982 dan 1987. Sejumlah analis menyebutkan bahwa ini merupakan masa gemilang rezim orba. Ditandai sejak tahun 1980, tatkala ABRI berusaha menduduki posisi sentral dalam pembangunan desa dengan melancarkan satu kebijakan bernama "ABRI masuk Desa".

Ini merupakan program aksi kewarganegaraan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan, demi mempertahankan posisi sentral ABRI, dan juga meraih dukungan rakyat terhadap militer. Menurut M.C. Ricklefs (hlm. 638), tatkala warga mulai menunjukkan kepentingan dan aspirasi berbeda, "ABRI siap menggunakan tindakan kekerasan untuk tanpa kenal ampun menumpas para disiden [pembangkang]."

Kelak, hal ini pula yang membuat rezim rutin menjadi sasaran kritik perwira militer pensiunan dan juga mahasiswa. Pada Mei 1980, muncul Petisi 50. Suatu konvensi yang ditandatangani oleh 50 tokoh terkemuka, seperti Nasution, Ali Sadikin, Hartono Dharsono, dan lain-lain. Kemudian, tatkala kerusuhan terjadi di tengah kampanye Golkar di Lapangan Banteng pada 18 Maret 1982, Ali Sadikin sebagai tokoh yang turut menandatangani petisi, menjadi target demonisasi.

“Insiden itu juga disebut-sebut untuk menjegal Ali Sadikin yang digosipkan akan menyalonkan diri sebagai presiden,” tulis Fadrik Aziz Firdausi, dalam esai berjudul Rekor Kecurangan Pemilu di Indonesia dipegang oleh Orde Baru, dikutip Senin 26 Agustus 2024.

Melalui tangan Departemen Penerangan, surat kabar harian Islam, Pelita ----beserta Majalah Tempo, dilarang terbit usai menurunkan laporan tentang kekerasan ini. Persentase suara Golkar pada pemilu 1982 ini meraih 64,3 persen suara. Ia meraih kemenangan di seluruh provinsi kecuali Aceh. Sementara PDI merosot perolehannya menjadi 7,9 persen dan PPP menjadi 27,8 persen.

Pemilu 1987: Orde Baru kembali curang dalam Pemilu 1987. Kontrol pemerintah dan ABRI dalam lembaga penyelenggara pemilu kian kuat mencengkram. Selain itu pemerintah juga masih menerapkan aturan lain yang diskriminatif terhadap partai lain, yang jelas menguntungkan Golkar. Sesuatu hal yang juga diafirmasi R. William Liddle dalam buku Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik (1992, hlm. 92). Ia menyebutkan:

"Keberhasilan-keberhasilan ini sebagian besar terkait dengan pengaturan pemerintah atas UU Pemilu dan UU Kepartaian, serta peraturan-peraturan pelaksanaan yang menguntungkannya, organisasi, taktik yang diterapkan, dan manipulasi pemerintah terhadap partai-partai yang tidak memerintah."

Barangkali ini pula yang bisa menjelaskan fenomena peralihan sejumlah pendukung NU dari PPP ke Golkar. Semua tampak jelas dalam hasil pemilu April 1987. Perolehan Golkar menanjak dari 64,3 pada tahun 1982 menjadi 73,2 persen, sementara PPP merosot dari 27,8 menjadi 16 persen. PDI meningkat perolehannya dari 7,9 tahun 1982 menjadi 10,9 persen. Konon hasil ini juga merupakan dampak dari depolitisasi dan deradikalisasi pemerintah terhadap kelompok Islam, terutama sejak Peristiwa Tanjung Priok.

Pemilu 1992: Jika kelak konstelasi politik semacam ini terasa aktual, kita layak menimbang pendapat George Santayana, yang mengingatkan bahwa, "mereka yang tidak mempelajari sejarah, akan terkutuk mengulanginya."

Untuk kali kelima, Pemilu Juni 1992 lagi-lagi dimenangkan Golkar. Meski rezim segera membunyikan peringatan bahaya dalam koridor kekuasaan. Sebab, Golkar meraih 68,1 persen suara, atau turun 5,1 persen dibandingkan pemilu 1987. PPP meraih 1 persen perpindahan suara ini, naik dari 16,0 persen tahun 1987, menjadi 17,0 persen tahun 1992. PDI memperoleh kenaikan suara yang paling besar, naik dari 10,9 menjadi 14,9 persen.

Menjelang akhir kekuasaan Orba, PDI mulai menyerukan supaya masa jabatan presiden dibatasi, mencitrakan partainya sebagai pembela wong cilik, dan menunjukkan diri sebagai partai oposisi. Membuat mayoritas warga semakin gerah dengan apa yang biasa ditampilkan pemerintah. Sisanya, kita memasuki episode sejarah penting bagi kehidupan bangsa: Reformasi 1998.

* Kawan-kawan yang baik bisa membaca tulisan-tulisan Yogi Esa Sukma Nugraha atau tulisan-tulisan lain tentang sejarah