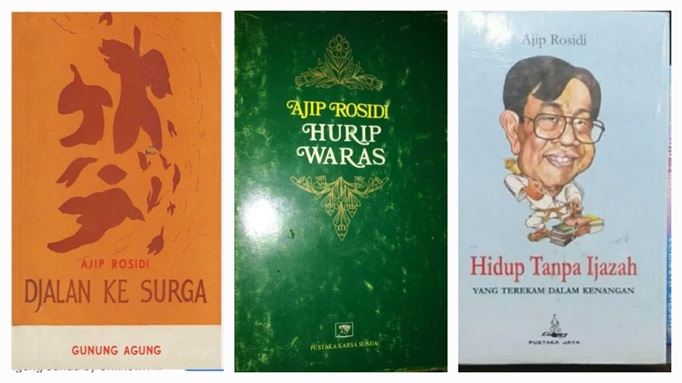

MEMOAR BUKU #8: Sikap Otodidak Serta Konsistensi dalam Buku-buku Ajip Rosidi

Buku Djalan ke Surga yang diperoleh di Lapak Buku Dewi Sartika (Destik) menjadi awal perjumpaan saya dengan buku-buku karya Ajip Rosidi.

Indra Prayana

Pegiat buku dan surat kabar

23 September 2024

BandungBergerak.id – Suatu waktu saya pernah diminta untuk menyampaikan pengalaman bersentuhan dengan buku-buku yang terkait sosok Ajip Rosidi seorang sastrawan dan budayawan terkemuka yang sangat konsen dan konsisten terhadap seni dan budaya sunda. Atas permintaan itu tiba-tiba saya teringat seorang kawan yang getol membaca dan mengumpulkan buku karya-karya Ajip Rosidi, ketelatenannya tidak hanya dalam memburu buku tetapi juga artikel-artikel, koran dan majalah yang memuat sosok Ajip Rosidi. Kawan tersebut bahkan mendeklarasikan diri sebagai kolektor buku-buku Ajip Rosidi. Semula saya agak geli mendengarnya, karena waktu itu sangat tidak “lazim” dan keluar dari mainstream kalau mengoleksi buku-buku tersebut.

Sebagai pembaca buku yang beranjak dari kampus biasanya buku Pramoedya Ananta Toer (PAT) yang menjadi primadona dan bacaan wajib di kalangan aktivis yang bergulat dengan buku. Buku-buku kiri yang “seksi” begitu digandrungi pemuda, termasuk saya sendiri begitu terpikat dengan karya-karya PAT yang banyak berpengaruh pada pola pikir dan tindakan. Selain PAT karya penulis-penulis impor seperti Albert Camus, Nawal El Saadawi, Sartre, Paulo Freire juga Nietzsche sempat menjadi bahan bacaan saya.

“Kalau melihat kepribadian seseorang maka lihatlah buku apa yang dibacanya,” pameo ini tidak sepenuhnya salah karena dengan buku yang dibaca itulah merupakan referensi hidup yang akan mempengaruhi seseorang. Setelah mendapatkan pengaruh yang kuat dari buku, maka saya mulai rajin memasuki Pasar Buku Palasari atau Lapak Buku Dewi Sartika (Destik) untuk mencari buku2 yang menarik untuk bacaan bahan diskusi. Tentu blusukan ke semua sentra buku bekas yang ada di Bandung sering kali menjumpai buku-buku yang tak terduga begitu pun dengan karya Ajip Rosidi, tapi entah kenapa girah untuk membeli apalagi membacanya masih belum terwujud.

Baca Juga: MEMOAR BUKU #5: Membaca Dua Buku Pledoi Mahasiswa di Masa Orde Baru

MEMOAR BUKU #6: Membaca Sarekat Islam, Di Bawah Lentera Merah Karya Soe Hok Gie

MEMOAR BUKU #7: Memanen Kenangan Cihampelas dalam Sebuah Buku yang Tidak Diperdagangkan

Djalan ke Surga

Sehingga pada suatu kesempatan saat hunting ke lapak buku Destik saya menemukan buku Ajip Rosidi yang dibeli di tempat Pak Eman salah seorang pelapak di sana. Bukunya berjudul Djalan ke Surga terbitan Gunung Agung 1972. Pertama melihat judulnya sangat provokatif dan satire langsung tertarik karena genre bacaan seperti ini yang saya sukai waktu itu, buku Djalan ke Surga merupakan kumpulan dongeng si Kabayan yang tampak sekali absurditasnya, meskipun begitu sarat pesan moral yang dapat dijadikan pelajaran. Ajip Rosidi yang menuliskan kembali dongeng-dongeng sunda tersebut mengharapkan bisa dikonsumsi oleh pembaca secara nasional, tidak hanya sebatas pada suku bangsa yang memiliki cerita rakyat daerah masing-masing. Djalan ke Surga satu judul dari 16 cerita dongeng yang dijadikan judul buku, menceritakan sepasang petani tua yang sangat ingin bisa mengaji agar dapat masuk surga, tetapi kebodohan telah memperdayainya dengan melakukan perbuatan yang tak masuk akal meskipun itu datangnya dari himbauan orang-orang alim. Begitu pun dalam dongeng Si Separoh Mencari Tuhan yang menceritakan bagaimana seorang lelaki yang mempunyai badan separuh dan berkeinginan untuk mencari penciptanya (Tuhan ) agar melengkapi organ tubuhnya kembali. Pesan-pesan seperti inilah yang menjadi pelajaran setidaknya bagi saya sendiri untuk belajar menyatukan serpihan-serpihan spiritualitas yang tersebar di setiap lini kehidupan. Buku inilah yang menjadi awal perjumpaan saya dengan buku-buku Ajip Rosidi lainnya.

Buku Ajip Rosidi lainnya yang menarik yaitu Hurip Waras diterbitkan oleh Pustaka Karsa Sunda 1988. Buku berbahasa sunda itu menggambarkan semacam proses kreatif AR dalam kecintaannya pada dunia baca dan tulis yang dilakoninya dari sejak kecil. Buku setebal 180 hal itu memuat mengenai menulis dan membaca. Sebagaimana termuat dalam buku itu bahwa masa kecil Ajip Rosidi sangat terinspirasi oleh buku The Lost Childhood (1951) karya pengarang Inggris Graham Greene yang mengatakan: “Buku yang menjadi bacaan anak-anak sampai umur 14 tahun lebih menghunjam dalam dada, lebih besar pengaruhnya dalam kehidupan kita dst., karena kalau sesudah kita dewasa, yang dibaca tidak lebih banyak hanya untuk mengkonfirmasi dan membenarkan pengalaman diri sendiri.”

Beruntung Ajip Rosidi mengalami masa-masa itu, masa di mana kemunculan buku relatif melimpah. Banyak buku-buku dari sastrawan dunia yang diterjemahkan baik ke bahasa Indonesia ataupun ke bahasa daerah, yang memotivasi Ajip Rosidi dalam mengenal bacaan-bacaan sastra. Kecintaannya pada membaca buku inilah yang harus menjadi spirit pada generasi sekarang, karena kalau dibayangkan sulit sekali (setidaknya menurut saya) bagaimana anak sekolah setingkat SR yang tidak punya akar keluarga dekat dengan buku dan kecendekiaan tetapi senang membaca buku. Biasanya pepatah “ buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya” sangat melekat pada orang-orang yang berkutat dengan buku. Artinya kecintaan seorang anak pada buku itu biasanya ada benang merah dengan orang tuanya. Seperti yang di tulisnya: “sepulang sekolah di Majalengka, saya suka jalan-jalan ke kadipaten naik sepeda pulang pergi (±12 Km) dengan teman-teman sekelas yang sama-sama suka membaca hanya untuk membeli atau meminjam buku dari Toko Buku ‘Oesaha Tresna’(terjemahan bebas dari Hurip waras, halaman : 21).”

Kalau kondisi itu ditarik pada jaman sekarang dengan spirit dan objektivitas yang sama, tentunya suatu keniscayaan yang akan melahirkan beraneka ragam pandangan. Kita mungkin tidak lagi menemui (terutama dikota) anak-anak yang bersepeda sejauh ±12 Km hanya untuk membaca atau membeli buku, karena sekarang toko buku relatif sudah banyak yang dengan mudah dapat diakses. Belum lagi ditunjang dengan kemajuan teknologi berbentuk digital (HP, Gadget, Iphone, Smartphone dsb.) yang dapat membungkus semua informasi dalam genggaman tangan, dan kita hanya tinggal klik untuk bisa membaca apa saja yang kita butuhkan. Tentu bukan bermaksud menghadapkan masa lalu dan masa sekarang tetapi yang menjadi catatan bersama adalah bagaimana membangun kultur membaca untuk kemajuan anak bangsa ke depan.

Kelemahan budaya membaca merupakan salah satu masalah pada negara kita, kekhawatiran ini sebenarnya sudah dirasakan Ajip Rosidi jauh sebelumnya, pada dekade 70-an mantan ketua IKAPI ini pernah memetakan sebab musabab kenapa bangsa ini begitu rendah dalam budaya membaca dan salah satu pengamatannya karena daya beli masyarakat tidak seimbang dengan pendapatan sehingga pembelian buku tidak masuk dalam kebutuhan primer seperti halnya makan, minum atau pakaian. Meskipun itu bukanlah suatu yang mutlak karena banyak orang kaya juga tidak memprioritaskan buku sebagai konsumsinya (lihat buku Pembinaan Minat Baca, Bahasa dan Sastra :1983). Lebih jauh dalam tulisan tersebut Ajip Rosidi mengusulkan agar negara ikut berperan dalam membangun budaya membaca rakyatnya dengan membuka perpustakaan-perpustakaan pada level sekolah dasar sehingga anak-anak mudah mengakses untuk mendapatkan bahan bacaan.

Ajip Rosidi yang Menginspirasi

Sikap otodidak Ajip Rosidi dalam membangun budaya baca tulis inilah yang menginspirasi saya untuk melakukan hal yang sama. Meskipun secara pribadi tidak saling mengenal tetapi kecintaan pada dunia literasi telah menyatukan secara visi, tentunya dengan tingkat kualitas pemahaman yang berbeda pula. Dalam perspektif saya “ketokohan” Ajip Rosidi menginspirasi siapa pun dalam budaya tulis baca akan semakin dirasakan manakala kita temui pada buku otobiografinya “Hidup Tanpa Ijazah: Yang Terekam Dalam Kenangan”, buku ini merupakan jejak rekam Ajip Rosidi yang ditulisnya sendiri. Diterbitkan oleh Pustaka Jaya pada 2008, buku dengan tebal 1330 hal itu tidak hanya menuturkan berbagai pengalaman, tetapi juga banyak tersimpan kritik-kritik konstruktif yang disampaikan Ajip Rosidi kepada siapa saja yang menurutnya tidak sesuai atau telah melenceng.

Semisal pada dunia pendidikan, Ajip Rosidi merasa bahwa baik atau tidaknya dunia pendidikan akan sangat terpengaruh oleh minat baca peserta didiknya, pendidikan tanpa mampu meningkatkan minat baca maka akan menemui kegagalan, tetapi sebaliknya dengan minat baca yang bagus meskipun tidak sekolah tinggi maka kemungkinan akan berhasil, dan mungkin alasan itu pula yang menjadi refleksi atas buku “ Hidup Tanpa Ijazah”. Saya sendiri sebenarnya ketika pertama kali membaca judul buku “Hidup Tanpa Ijazah”, setidaknya ada dua kesan yang terlintas dalam benak waktu itu. Pertama, menyimpan kesan sinis dan angkuh, Ajip Rosidi dengan bukunya itu seakan ingin menyampaikan walau hidup tanpa ijazah tetapi bisa berhasil menjadi inohong, sastrawan, dan budayawan yang mumpuni dibanding yang lain punya ijazah S1, S2 bahkan sampai S3 tapi tidak mampu membuat karya. Kedua, disisi lain Ajip Rosidi seakan ingin mengatakan walaupun hidup tanpa ijazah formal tetapi bisa sukses kalau konsisten dengan kerja yang kita tekuni. Apalagi kalau mempunyai ijazah S1, S2 atau S3 dan istikamah dengan kapasitas keilmuannya tentunya akan jauh lebih baik.

Kesan kedua inilah yang sebenarnya menjadi bahan renungan saya karena merasa diri mempunyai ijazah S1 tetapi tidak bisa membuat karya dengan bagus. Cerminan kecil yang menjadi autokritik untuk setiap kaum terdidik dan cendekia lainnya. Memang tuntutan ideal sebagai “kaum intelektual” seharusnya bisa berbuat banyak untuk masyarakat dengan ilmu yang dimilikinya. Pendidikan sarjana atau lebih tinggi yang disandang harus bersandar pada misi sosial perbaikan kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik, di situlah sebenarnya substansi “kaum intelektual”. Bukan berarti mengesampingkan pendidikan formal, tetapi dari titik itulah keyakinan saya semakin tebal bahwa untuk mendapatkan ilmu tidak harus dari bangku pendidikan formal dengan label-label akademik yang berderet. Ilmu bisa didapat dari mana saja, dari siapa saja serta dengan media apa saja. Buku adalah salah satu media ilmu itu, dari buku-buku Ajip Rosidi saya banyak belajar.

*Kawan-kawan dapat membaca tulisan-tulisan lain Indra Prayana, atau artikel-artikel lain tentang Buku