MALIPIR #12: Teman Duduk Zaman Kertas

Buku Teman Duduk karya M. Kasim seperti kampung halaman tempat saya merasa-rasakan lagi nuansa Melayu dalam bahasa Indonesia seperti terasa dari diksinya.

Hawe Setiawan

Sehari-sehari mengajar di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra UNPAS, ikut mengelola Perpustakaan Ajip Rosidi. Menulis, menyunting, dan menerjemahkan buku.

19 April 2025

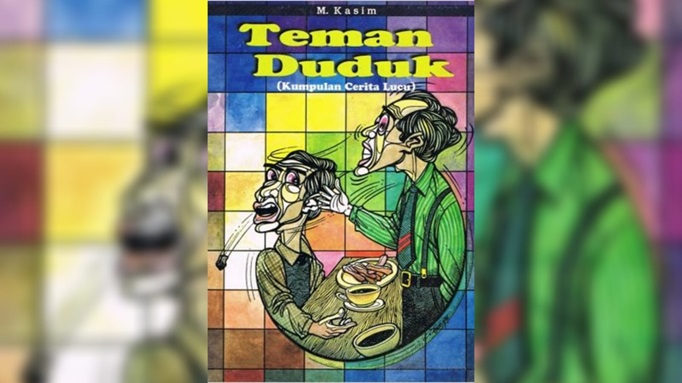

BandungBergerak.id – Kumpulan cerita Teman Duduk karya M. Kasim yang ada pada saya merupakan cetakan ketiga terbitan Balai Pustaka tahun 1998. Di halaman kolofon tercatat bahwa buku ini pertama kali terbit pada 1920. Uniknya, dalam pengantar redaksi dituturkan bahwa cerita yang terhimpun dalam buku ini tadinya diumumkan dalam majalah Pandji Poestaka dalam kurun 1931 hingga 1935. Mustahil kumpulan cerita terbit lebih dulu ketimbang sumbernya. Biar tidak bingung saya berpegang pada keterangan dalam buku Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia karya Ajip Rosidi terbitan Pustaka Jaya tahun 2018, cetakan ketiga. Ajip mencatat bahwa Balai Pustaka pertama kali menerbitkan Teman Duduk pada 1936.

Hampir seabad –tepatnya 89 tahun– sudah umur buku ini. Saya masih membacanya sewaktu-waktu seperti membuka-buka album. Di dalamnya terhimpun 26 cerita, dan tiap cerita itu pendek semata, rata-rata empat atau lima halaman saja, sungguh dapat dibaca sekali duduk. Nadanya jenaka dan terasa seperti parodi dari hidup sehari-hari, misalnya mengenai perilaku orang pada bulan puasa, kabar burung yang dipercaya orang di pasar, dan sejenisnya. Buat saya, buku ini seperti kampung halaman tempat saya merasa-rasakan lagi nuansa Melayu dalam bahasa Indonesia seperti terasa dari diksinya, lagu kalimatnya, juga nama orang yang diceritakannya.

Kalau dibanding-banding, tentu saja, cerita-cerita pendek M. Kasim dapat dikatakan senuansa dengan karangan sejenis dalam bahasa Sunda dari seorang pengarang yang memakai inisial G. S. Itulah Dogdog Pangréwong, juga keluaran Balai Pustaka, yang terbit pertama kali pada 1930, lebih dulu daripada Teman Duduk. Judul buku G. S. merupakan ungkapan khas alias idiom Sunda yang mustahil diterjemahkan. Artinya, lebih kurang, sama dengan "intermeso" atau "selingan", pokoknya sesuatu yang disuguhkan sebagai hiburan. Pendeknya, jika M. Kasim menyajikan parodi Melayu, G.S. menyuguhkan parodi Sunda.

Baca Juga: MALIPIR #9: Mendaras Teks Suci

MALIPIR #10: Coretan Perjalanan Sang Wartawan

MALIPIR #11: Jurnalis Nyastra yang Membangkang

Cerita Pendek

Barangkali dari nuansa seperti itulah pada mulanya kita melekatkan arti "pendek" pada sebutan "cerita pendek". Pendek dalam komposisinya, setidaknya jika dibandingkan dengan "cerita bersambung" dalam tradisi koran dan majalah, tapi terutama pendek dalam pretensinya, yakni sekadar mengajukan "teman duduk", tak ubahnya dengan bunyi dogdog (perkusi kecil) yang jadi pangréwong (selingan). Lagi pula, dalam tradisi koran, cerita pendek lazimnya hadir pada hari Minggu atau dalam edisi akhir pekan, sejenis hidangan bacaan bagi orang yang mau bersenang-senang dalam liburan. Hiburan dan liburan memang sukar diceraikan.

Dalam kurun hampir seabad niscaya kandungan makna "pendek" yang kita kenal sudah berkembang, bahkan tidak mustahil telah memanjang. Lagi pula, pengaruh datang dari sana-sini. Tidak jarang saya mendapat cerita pendek yang lebih tepat disebut teman bergelut. Sampai sekarang, saya masih takjub dengan cara Leo Tolstoy menceritakan wafatnya tokoh cerita Ivan Ilych Golovin, orang penting dari Dewan Keadilan, dalam salah satu cerpennya: dimulai dari tersiarnya kabar duka, kemudian gambaran rupa-rupa pikiran orang tentang ajal, masuk ke dalam biografi sang tokoh, dan seterusnya. Deskripsinya tak terlupakan: "kehidupan Ivan Ilych begitu bersahaja, begitu lumrah, dan karena itu begitu mengerikan".

Buat saya, tipe ideal "teman duduk" adalah cerita-cerita yang terhimpun dalam The Arabian Nights alias Kisah Seribu Satu Malam yang termasyhur. Cerita-cerita itu memang seperti jin: tak ada matinya meski disembunyikan dalam botol yang tertutup rapat dan dibuang ke laut, menyusup ke sana-sini: dari bilik sultan hingga pinggiran jalan, dan terutama mengisi waktu kita dengan tamasya yang sering kali tak terduga.

Sempat saya membaca buku karya L. Rust Hills, mantan redaktur yang lama mengasuh halaman cerpen dalam majalah Esquire, yakni Writing in General and Short Story in Particular. Seingat saya, dalam buku tersebut sang redaktur membedakan "cerpen" dari "sketsa". Jika sketsa menyuguhkan deskripsi yang datar atau rata, lazimnya mengenai kebiasaan, cerpen menyajikan deskripsi naik-turun selaras dengan rangkaian insiden dan pokok ceritanya bukan kebiasaan.

Teman Duduk

Pada gilirannya apa yang saya pahami dari sebutan "teman duduk" mau tidak mau melampaui batas-batas rubrik cerita pendek dan sktesa. Buat saya, sebutan "teman duduk" pada hakikatnya mengacu kepada buku itu sendiri, yakni medium andalan dari zaman kertas dan percetakan. Sungguh membahagiakan jika di tempat kita duduk-duduk tersedia buku, terutama buku cerita. Sosok manusia yang duduk-duduk di bangku taman sambil membaca buku rasanya merupakan gambaran kebahagiaan dalam benak saya.

Pergeseran platform komunikasi dari peradaban kertas ke peradaban digital telah memungkinkan buku bukan saja jadi "teman duduk" melainkan juga jadi teman jalan kaki, bahkan teman berlari-lari. Dengan earphone, kita bisa menyimak audio book. Sekarang saya bisa mencuci piring di dapur sambil menyimak rekaman pembacaan Tess of the D'Urbervilles karya Thomas Hardy, dari bab ke bab. Perkembangan kecerdasan buatan niscaya memungkinan terdengarnya suara khas tiap-tiap pengarang. Saya membayangkan, atau mengharapkan, Anna Karenina dibacakan dengan vokal Tolstoy sendiri meski rasa-rasanya orang patut berpikir bolak-balik sekiranya vokal Goenawan Mohamad mau diintegrasikan ke dalam buku suara Catatan Pinggir.

Baru-baru ini, dari siaran dokumenter dalam program BBC World Service, saya merasa diingatkan untuk berhati-hati dengan earphone yang sering saya pakai selagi bersepeda. Hati-hati, teman, terutama jika sepedamu harus melintasi rel kereta. Jangan sampai kamu terbunuh seperti Pak Herbert Feith yang tersambar kereta atau terserempet mobil seperti kawan Untung Wardoyo yang sepedanya ringsek di Jalan Martanegara. Saya jadi ngeri sendiri. Lagi pula, sejujurnya mesti saya akui bahwa sedigital apa pun hidup saya hari ini, toh orientasi bacaan saya masih belum jauh-jauh amat beringsut dari warisan zaman kertas dan percetakan. Saya masih mencintai buku yang jadi "teman duduk".

*Kawan-kawan dapat membaca artikel-artikel lain tentang Literasi atau tentang Buku