JURNAL BUNYI #9: Racun Telinga Ini dari Mana?

Pertemuan saya dengan musik kontemporer dimulai ketika kuliah. Iwan Gunawan adalah orang yang menenggelamkan saya pada lautan bunyi elusif tersebut.

Abizar Algifari Saiful

Pendidik musik, komposer, dan peneliti

4 April 2022

BandungBergerak.id - Malam, pukul 2 dini hari, saya duduk di kursi paling pinggir menempel pada jendela sebelah kanan. Dengan tubuh yang masih setengah sadar, pengumuman bahwa sudah sampai stasiun Kroya terdengar. Kala itu, saya menuju Bandung dari Solo tempat saya menimba ilmu. Bunyi gesekan rel terus terdengar. Saya sepertinya sudah dapat menikmati bunyi rel tersebut. Bahkan sudah saya anggap musik pengantar tidur di kereta.

Badan masih terasa kaku, berusaha meluruskan kaki pada kolong kursi penumpang depan. Hah, badan terasa remuk. Namun, tetap saya nikmati. Dalam renungan malam itu saya bertanya pada diri. Kenapa ya saya bisa nyemplung di dunia permusikan ini? Khususnya musik kontemporer. Apa sih yang sebenarnya saya cari? Dengan banyaknya sanggahan halus dan kasar dari berbagai pihak, kenapa saya masih bertahan dengan musik seperti ini? Dari mana racun musik ini saya peroleh? Makin malam, semakin dalam aktivitas ngelamun yang saya lakukan. Jendela kaca kereta yang hitam total, menjadi media ngelamun yang asyik.

Dalam gerbong ekonomi yang kosong, memori dahulu muncul kembali. Pertemuan saya dengan musik kontemporer dimulai ketika kuliah. Mata kuliah komposisi 1 sampai 3 yang saya ambil, membawa sampai pada saat ini. Iwan Gunawan adalah orang yang menenggelamkan saya pada lautan bunyi elusif. Ia merupakan seorang komposer yang masyhur. Pengalamannya menggarap musik kontempor tak usah diragukan lagi. Kemampuannya menyelinap dalam ide-ide musikal cerdik membuat karyanya dikenal dan dipentaskan di beberapa negara, di antaranya Belanda, Jerman, dan Belgia.

Satu karya Iwan Gunawan yang masih melekat pada telinga saya adalah Kulu-Kulu. Sebuah karya yang disusun untuk gamelan pelog-salendro. Baru itu saya terperangah dengan karya musik gamelan yang berbeda dan unik. Pola ritme minimalis digunakan pada karya tersebut. Namun, tak seminimalis yang dipikirkan. Secara auditif, karya musik tersebut seperti sedang berlari, saling menyusul, menarik satu dengan yang lain, bahkan sampai menabrakan diri. Tabrakan antara laras pelog dan salendro menambah keindahan karya ini. Bagi awam, pasti kejadian tersebut terdengar tidak nyambung dan bisa dibilang memaksakan.

Baca Juga: Seputar Mang Koko dan Karyanya (7): Berkunjung ke Rumah Bu Ida Rosida

Jurnal Bunyi (7): Diajar Mamaos Cianjuran

Jurnal Bunyi (8): Musik Tradisi, Siapa yang Punya?

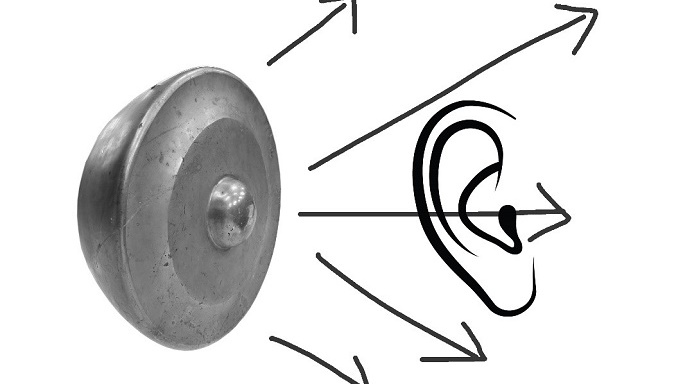

Musik seperti Makanan

Layaknya makanan, musik pun memiliki rasanya masing-masing. Selera setiap orang yang menentukan suka atau tidak suka, enak atau tidak enak, mau mendengarkan atau tidak. Itu semua pilihan. Teringat, kutipan kalimat Suka Hardjana, di negara ini, kita harus menyiapkan tiga telinga untuk mendengarkan berbagai macam rasa musik. Dengan memiliki tiga telinga atau lebih, kita dapat mengganti dan mengoperasikan telinga mana yang saat ini akan digunakan untuk menikmati seluruh keindahan bunyi. Memerangi perasaan nyaman pada telinga ini memang sulit. Pasti, tak dapat dipungkiri, selera masih menguasai pikiran dan jiwa. Memang butuh pembiasaan. Bisa karena biasa.

Beruntungnya saya. Sore itu, Pak Iwan memanggil saya untuk ke ruangannya. Saya diajaknya untuk mengikuti salah satu kompetisi-komposisi yang akan diselenggarakan di Yogyakarta tahun 2016. Kegiatan ini bertajuk October Meeting. Syaratnya, saya harus menyusun satu karya musik baru dengan instrumen musik dan vokal yang sudah ditentukan daftarnya. Mulai dari malam saya langsung berpikir keras untuk mendapatkan ide. Singkat waktu, karya musik susunan saya pun rampung dan saya beri judul Geh Opat. Untuk membahas karya tersebut akan saya ulas pada tulisan mendatang.

Hari kompetisi tiba, saya tiba di Yogyakarta, dan langsung menuju ke tempat kompetisi itu diselenggarakan. Lokasinya berada di Lab Gamelan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Rangkaian acara tidak hanya mengulik seputar kompetisi saja, namun ada bincang-bincang, diskusi karya, dan pertunjukan karya musik komposer lokal maupun internasional. Di sana saya merasa menyelam lagi lebih dalam; bak menyelam pada palung yang tidak memiliki dasar. Variasi bentuk pertunjukan musik di sana sungguh bermacam membuat otak gelisah dan berlarian.

Dari situ, saya banyak mencari dan mengapresiasi bermacam karya musik kontemporer (abad 20). Mulai dari Slamet Abdul Sjukur, I Wayan Sadra, Dieter Mack, John Cage, sampai Mauricio Kagel saya lahap perlahan, sambil berpikir dan mencoba memahami. Setiap komposer memiliki gagasan berpikir yang berbeda. Hal ini membuat setiap kali menonton salah satu karya komposer, kita seakan ditawarkan dan disuguhkan dengan musik seleranya (buatannya). Otomatis pikiran kita digiring untuk mendapatkan informasi estetik yang ingin disampaikan. Sejujurnya, pada musik kontemporer, saya jarang memdapatkan informasi secara verbal (kata). Sajian informasi yang disediakan biasanya berbentuk bunyi, suara, aksi, dan ekspresi; embaran simbolik. Maka dari itu, setiap orang pasti akan berbeda persepsi untuk mengolah informasi yang ditangkap.

Semakin banyak berapresiasi, semakin menumbuhkan rasa penasaran. Muncul pertanyaan, sampai mana musik akan terus mencari entitasnya? Adakah lantai tertinggi (mentok) bentuk yang dapat dicapai musik? Bagaimana wujudnya? Sampai saat ini, jawaban dipikiran saya selalu ditepis dengan kenyataan gagasan kekaryaan baru dari para komposer. Kemungkinan baru selalu muncul; tidak dapat diprediksi. Pikiran manusia yang dinamis dan ingin tahu, membuat segala hal dapat dicoba dan diramu. Musik saat ini berjalan berdampingan, mengiringi, menyelinap, berbaur, bahkan larut dalam berbagai bidang seni ataupun ilmu pengetahuan lain.

Tidak hanya banyak berapresiasi karya musik, membaca buku dan menyimak diskusi, amat berpengaruh terhadap pandangan mengenai musik. Bahkan, tak hanya gagasan musik, sebagai benda mati kata-kata tidak bisa diremehkan begitu saja. Ia dapat mempengaruhi pandangan, pikiran, dan gagasan pada otak manusia. Ini pun menjadi racun yang mematikan.

Musik bagi saya suatu hal yang mengagumkan dan ajaib. Anugerah Tuhan satu ini patut kita syukuri. Keindahan bebunyian menggugah telinga untuk aktif berolahraga dan merenung. Kadang saya dibuat bingung dengan musik. Ia mudah sekali untuk dibentuk oleh senimannya. Sifat manusia yang serba ingin tahu, membuat musik memiliki bentuk yang bermacam-macam. Pikiran saya sering dibuat rancu oleh musik. Menggelitik pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapat dan mengajak ke sana kemari mengikuti intuisi. Butuh ratusan telinga yang siap dipasang untuk mendengarkan beragam bentuk macam musik. Apakah mungkin?