Geografi Ingatan (24): Sajak dan Surat Penolakannya

Pengalaman pertama mengirimkan tulisan ke koran itu juga sekaligus jadi pengalaman pertama kalinya mendapatkan surat penolakan.

Penulis Atep Kurnia17 September 2021

BandungBergerak.id - Sebelum beranjak ke pengalaman menulis untuk majalah lokal Bilik dan Cupumanik, saya teringat pada satu fase dalam kehidupan yang bertautan erat dengan sajak. Ya, barangkali seperti umumnya pemuda, saya juga kerap dihinggapi perasaan puitis yang hanya dapat keluar melalui rangkaian kata-kata indah yang disebut sajak.

Oleh karena itu, bila di pabrik sedang luang dan perasaan sedang terharu biru, saya akan membuat corat-coret di atas kertas bekas. Apalagi kalau bukan puisi, karena bentuk esai bisa jadi belum terpikirkan atau masih dipelajari. Karena saat itu saya kerap mempraktikkan cara membaca anotatif untuk esai-esai yang menarik hati, misalnya “Catatan Pinggir” Goenawan Mohammad yang saya kliping atau esai-esai Hawe Setiawan yang sempat dimuat di Pikiran Rakyat.

Jadi mengapa saya menulis sajak? Barangkali lantaran tarikan perasaan romantis belaka di masa itu, kala saya masih dikepung angan-angan. Meskipun tidak tahu apa itu dan entah bagaimana cara mewujudkannya. Namun, sejauh yang saya ingat, sebelum mengikuti kursus komputer, saya sempat membeli mesin tik baru di toko serba ada di sekitar Jalan Naripan. Saya lupa lagi berapa harganya. Kayaknya di kisaran Rp 300.000-an, atau sekitar 70 persen gaji pokok saya di pabrik.

Berbekal mesin itu, saya belajar mengetik. Tentu saja tidak dibarengi dengan mengikuti kursus tik dulu. Hanya belajar sambil praktik, dengan telunjuk kanan dan telunjuk kiri, yang kerap dibilang sebelas jari. Corat-coret di kertas bekas, di mana pun mencatatnya, pasti akan dibawa pulang ke rumah. Nah, di rumahlah, saya kemudian menyalinnya dengan jalan ditik di atas kertas HVS atau kuarto.

Dengan cara demikian pula saya menulis sajak. Menjelang akhir April 2002, bahkan saya membulatkan tekad untuk mengirimkan bentuk puisi itu ke koran-koran baik yang terbit di Bandung maupun Jakarta. Entah apa yang mendorong saya sehingga berani begitu. Barangkali karena saya sering membaca dan mengoleksi cerpen dan sajak yang dimuat dalam koran-koran yang saya tuju itu, sehingga jadi punya model sekaligus hasrat hendak dimuat.

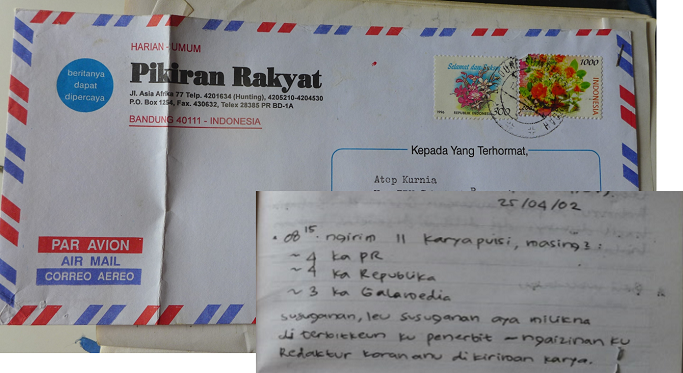

Dalam buku agenda, catatan mengirimkan sajak itu diberi titimangsa 25 April 2002. Di situ, tertulis pada pukul 08.15, saya mengirimkan sebelas sajak, empat ke Pikiran Rakyat, empat ke Republika, dan tiga ke Galamedia. Di ujung rincian itu, saya menuliskan harapan: “Susuganan. Ieu susuganan aya milikna diterbitkeun ku penerbit – ngaizinan ku redaktur koran anu dikiriman karya” (Mudah-mudahan. Mudahan-mudahan dapat diterbitkan oleh penerbit – mendapat izin dari reaktur koran yang dikirimi karya).

Nasib kiriman ke Republika dan Galamedia gelap sama sekali. Maksudnya tidak tahu diterima atau tidak, karena tidak ada jawaban dari redaktur. Sementara balasan dari redaktur Pikiran Rakyat baru saya terima hampir dua bulan berikutnya.

Di buku agenda, saya mencatat kiriman surat dari redaktur Pikiran Rakyat hari Jum’at, 14 Juni 2002. Kata saya, “Salah sahiji amplop anu dikirimkeun – eusina nyaeta puisi – geus balik deui ayeuna, 08.30, 14/06/02. Eusina netelakeun ‘penolakan’ pihak redaksi ngamuat karya kuring. Anu datang teh anu dikirimkeun ka PR” (Salah satu amplop yang dikirimkan – isinya puisi – sudah kembali sekarang, pukul 08.30, tanggal 14 Juni 2002. Isinya menjelaskan tentang penolakan pihak redaksi untuk memuat karya saya. Yang datang itu yang dikirimkan ke PR).

Alhasil, dapat dibilang redaktur sastra di Pikiran Rakyat sudah berbaik hati membaca bahkan membalas kiriman saya. Meskipun isinya menolak untuk memuat. Oleh karena itu, dalam catatan selanjutnya, saya jadi bersyukur sekaligus mempunyai harapan lagi untuk terus menulis.

Beginilah yang saya catat selanjutnya, “Tapi ku sakitu oge kuring geus lumayan aya harepan, sabab geus dibaca ku batur karya kuring teh. Henteu ngan ku sorangan wae. Tah, ti mimiti ayeuna nya kudu giat deui nulis” (Tapi dengan demikian pun sudah lumayan punya harapan, sebab karya saya sudah dibaca oleh orang lain. Tidak hanya oleh diri sendiri. Nah, mulai saat ini harus giat lagi menulis).

Namun, saya jadi tahu saat mengirimkan empat sajak ke Pikiran Rakyat, bahkan ke Galamedia dan Republika, saya menulis biodata dan surat pengantarnya dengan jalan tulis tangan. Bisa jadi hanya sajak-sajaknya belaka yang ditik. Dalam pikiran saya saat itu, barangkali tulisan tangan untuk biodata dan surat pengantar itu menjadi penyebab kegagalan dimuat di Pikiran Rakyat.

Di ujung catatan hari itu, saya berharap dapat meneliti kelemahan-kelemahan yang ada pada karya yang sudah dikirimkan. Kata saya, “Jeung naliti naon-naon nu kurang dina karya urang teh. Meureun dina kasus kuring mah nyaeta palebah biodata jeung surat pengantar ditulis tangan” (Dan meneliti kembali apapun dari karya kita. Bisa jadi dalam kasus ini terletak pada biodata dan surat pengantar yang ditulis tangan).

Mohon maklum saja, itulah kali pertama saya mengirim tulisan ke media massa dan langsung mendapat penolakan. Sehingga kebingungan mencari-cari kelemahan pada sajak-sajak saya sekaligus cara membuat pengantarnya. Sayang sekali, ketika hendak membaca lagi surat balasan dari Pikiran Rakyat, ternyata sudah tidak ada. Dalam amplop balasan yang diselipkan di buku agenda, tidak berisi apa pun. Tinggal amplop kosong. Barangkali dulu setelah membacanya, saya lupa memasukkannya lagi.

Pengalaman pertama mengirimkan tulisan ke koran itu juga sekaligus jadi pengalaman pertama kalinya mendapatkan surat penolakan. Saat itu saya anggap sebagi sesuatu yang luar biasa. Namun, bila dikaitkan dengan karier kepenulisan saya, terutama saat getol-getolnya mengirim tulisan ke media antara 2007 dan 2008, surat penolakan dari redaksi adalah sesuatu yang sering dan wajar saya terima, bahkan kemudian saya anggap biasa-biasa saja. Saat itu, tekad saya adalah sekali ditolak redaksi, saya akan terus mengirimkan karya yang baru.

Baca Juga: Geografi Ingatan (23): Anggota Klub Buku Girimukti

Geografi Ingatan (22): Langganan Majalah Horison dan Kursus Komputer

Geografi Ingatan (21): Mencatat Buku yang Sempat Dibaca

Geografi Ingatan (20): Demi Bacaan, Berkirim Surat ke Inggris dan Kuwait

Dari Tulisan Tangan ke Surel

Situasinya lain dengan tahun 2002. Saat itu, semuanya bisa dibilang serba manual. Membaca dan mencari informasi hanya mengandalkan apa saja yang berbahan cetak, sementara menulis masih belajar mengetik di mesin tik manual. Demikian pula cara mengirimkan tulisan, semuanya serba dengan tangan. Lima-enam tahun kemudian, pada 2007 dan 2008, saya sudah terbiasa mengirimkan tulisan melalui surat elektronik (Surel). Membaca dan mencari informasi pun mudah sekali. Tinggal mencari di internet dan menyeleksinya. Meski dengan demikian, saya tidak lagi ingat sejak kapan persisnya mulai menggunakan surat elektronik, kapan pertama kali mendapat surat penolakan melalui surat elektronik, dan berapa banyak tulisan yang sudah saya kirimkan melalui surat elektronik? Blank, saya tidak mencatatnya.

Dengan hadirnya internet sebagai ensiklopedia tak terhingga dalam kehidupan seakan memperpendek kemampuan untuk mengingat. Dengan serbuan informasi bertubi-tubi setiap detik, agaknya membuat ingatan saya jadi terbatas. Sayangnya lagi membawa kemalasan, sehingga menggerus kebiasaan mencatat peristiwa penting dalam buku tulis.

Paradoksnya, sajak-sajak saya dan surat penolakannya dari tahun 2002 itu masih terus saja melekat di benak, demikian pula hal-hal lainnya yang sempat saya catat di buku agenda. Oleh karena itu, kini saya mencoba lagi menulis catatan kronologis dalam buku tulis. Bukan oret-oretan di kertas kosong, karena kebiasaan itu dari dulu tetap saya pertahankan, melainkan catatan rapi yang diberi titimangsa atas peristiwa yang dianggap layak catat. Mungkin seperti catatan dalam buku agenda yang saya jadikan acuan untuk tulisan ini.