SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #28: Mohamad Ambri, Bapak Realisme dalam Sastra Sunda

Dalam esai-esainya di Sipatahoenan, Mohamad Ambri membahas hal-hal gaib, mistik, sesuai minatnya terhadap kebatinan. Ia juga mempelajari ihwal makhluk halus.

Atep Kurnia

Peminat literasi dan budaya Sunda

13 Juli 2023

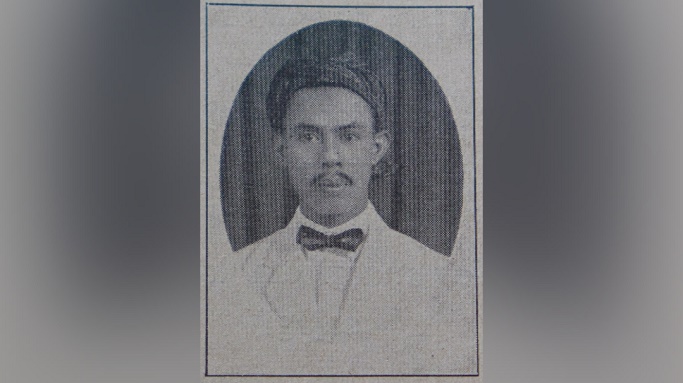

BandungBergerak.id - Mohamad Ambri (1892-1936) dianggap sebagai bapak realisme dalam sastra Sunda. Utuy Tatang Sontani (dalam Urang Desa, 1949) yang pertama menyebutnya demikian. Ia antara lain menyatakan, “Mohamad Ambri dina kasusastran Sunda mangrupa ‘lingga’ nu ngamimitian ngadegkeun wangunan realisme” (Mohamad Ambri dalam kesusastraan Sunda merupakan monumen yang merintis bentuk realisme).

Bahkan pelukis Popo Iskandar menggelari Mohamad Ambri sebagai Bapak Realisme Sunda (dalam “Moh. Ambri Bapa Realisme dina Sastra Sunda”, Madjalah Sunda no. 58, th II, 1966). Katanya, “Babakuna karangan Ambri anu bisa dianggap pangnondjolna teh aja tilu, njaeta ‘Mundjung’ anu nondjol dina ngagambarkeun suasana djeung alam pikiran katut kereteg hate urang desa ku perantaraan obrolan2 anu hirup tur nenggel kana mamarasna. ‘Burak Siluman’ anu nembongkeun daja imadjinasi Ambri nu hese bangsana, djeung ‘Lain Eta’ hidji roman realistis, anu mentjil lamun dibandingkeun djeung buku wedalan Bale Pustaka anu saentragan djeung eta, sabab Ambri kawilang pohara wanina ngasongkeun pasoalan djeung gambaran realistis satjara blakblakan”.

Artinya, karya-karya Ambri yang dianggap paling menonjol ada tiga, yaitu Munjung yang berhasil menggambarkan suasana dan alam pikir serta keinginan hati orang desa melalui obrolan-obrolan yang hidup dan tepat mengenai sumber perasaan. Burak Siluman yang memperlihatkan daya imajinasi Ambri yang tiada bandingnya, dan Lain Eta yakni sebuah novel realistus, yang menonjol dibanding buku terbitan Balai Pustaka sezamannya, sebab Ambri termasuk sangat berani menyodorkan persoalan dan gambaran realistis secara blak-blakan.

Sebagai pengarang Sunda, Ambri menghasilkan 21 judul buku selama sekitar lima tahun (1931-1936), saat bekerja di Balai Pustaka sebagai pemimpin redaksi bahasa Sunda. Dari sejumlah itu, karya-karyanya ada yang berupa karya asli, terjemahan, dan saduran. Karya aslinya berupa novel dan wawacan yaitu Numbuk di Sue (1932, cetakan keempat, 2012), Burak Siluman (1932), Ngawadalkeun Nyawa (1933), Munjung (1933), Lain Eta (1934), dan Wawacan Lenggang Kancana (1934). Hasil terjemahannya di antaranya Pependeman Nabi Sulaeman (1932) karya H. Rider Haggard dan Napsu nu Anom (1932) karya Adinegoro, sementara sadurannya antara lain Palika jeung Jin (1932), Pusaka Ratu Teluh (1932), Istri Pelit (1933), Lalakon Saepulmuluk (1933), Buah Koldi (1933), dan Si Kabayan Jadi Dukun (1933).

Kawan Karib Soetisna Sendjaja

Sebelum menulis karya sastra, Mohamad Ambri adalah kontributor surat kabar Sipatahoenan. Saya menemukan 14 esai yang ditulis Ambri untuk Sipatahoenan dalam rentang tahun 1925 hingga 1935. Namun, sebelum membahasnya, saya akan mengurai dulu hubungan antara Ambri dan redaktur pertama Sipatahoenan Soetisna Sendjaja.

Ternyata Ambri dan Soetisna adalah kawan karib karena mereka satu kelas ketika bersekolah di Kweekschool (sekolah guru bantu) di Bandung antara 1907 hingga 1911. Saya menemukan bukti-buktinya dari guntingan koran sezaman, esai Ambri, dan novel Numbuk di Sue.

Dalam berita berjudul “Eindexamen Kweekschool” (dalam De Preanger-bode, 18 Agustus 1911) ada daftar murid yang lulus dari Kweekschool Bandung, yaitu Mas Kamirin, Mas Ambri, Raden Karmidi, Mas Entjo, Soetisna Sendjaja, Mas Tisna di Brata, Raden Abdoel Radjak, Ramoen, Mas Soetari, Mas Soera Atmadja, Soeria di Nata, dan Mas Soehoeri. Nama Mas Ambri sudah pasti merujuk kepada Mohamad Ambri dan Soetisna Sendjaja kepada Soetisna Sendjaja.

Selain itu, Soetisna Sendjaja dikenal juga sebagai Momo Soekarma. Hal ini saya ketahui dari pengumuman daftar calon anggota dewan Kota Bandung tahun 1918. Dalam tulisan “Candidatenlijst en Proces-Verbaal” (dalam De Preanger-bode, 16 Juli 1918) antara lain tertulis Mas Darna Koesoema yang tinggal di Cibadak, Andirweg; Raden Koesoema Soedjana, yang tinggal di Cibadak, Andirweg; Soeradi, tinggal di Groote Lengkongweg; dan Soetisna Sendjaja (Momo Soekarma) di Gang Afandi.

Dalam esai “Pikiran” (Sipatahoenan, 27 April 1926), Mohamad Ambri menyebut-nyebut persahabatannya saat sekolah di Kweekschool. Katanya, “Nja ari ngingetkeun lalamoenan mah poegoeh kamadjoean teh mani siga teu aja. Sok waas ka djaman keur boedak, keur sok lalamoenan djeung Soet Sen. Kahajang oerang leuwih tibatan anoe ditjaritakeun ajeuna, nja, Tis? Tapi da lamoen, teu kadjadian nja keun bae” (Ya bila bila mengingat lamunan pasti kemajuan itu seperti tidak nampak. Oleh karena itu, saya sering terkenang semasa kecil, ketika sedang suka bercita-cita bersama Soet Sen. Kemauan kita lebih besar daripada yang diceritakan sekarang kan, ya, Tis? Tapi kan namanya cita-cita, tidak terjadi pun tidak mengapa.

Bukti lainnya adalah pengalaman Ambri, Soetisna, dan seorang kawan lainnya setamat dari Kweekschool yang difiksionalisasi oleh Ambri dalam Numbuk di Sue. Di antaranya Ambri (2012: 7) menulis begini: “Ti memeh prung samen Emang badami jeung batur sakelas nu layeut, duaan, Momo jeung Dace. Badami ngalamun. Lamun samen meunang, rek nyaba ka nagara” (Sebelum kelulusan paman mengobrol dengan teman sekelas yang karib, dua orang, yaitu Momo dan Dace. Mengobrolkan cita-cita. Bila lulus ujian, kami bertiga akan berkunjung ke negara). Maksudnya, mereka bertiga akan pergi berlibur ke Pameungpeuk, Garut selatan.

Baik Momo atau Soetisna Sendjaja maupun Dace orang Garut. Kata Ambri (2012: 12), “Momo jeung Dace arindit ti heula. Momo rek megat di Wanaraja, Dace di Garut. Hiji geus gajlig. Ari Emang keur ngadigdig rek nyusul tea di jalan gede gok amprok jeung Dace” (Momo dan Dace sudah berangkat lebih dulu. Momo akan menunggu di Wanaraja, Dace di Garut. Seorang tidak menepati janji. Sementara paman berjalan hendak menyusul, di jalan besar bertemu dengan Dace).

Baca Juga: SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #25: Pengadilan Pemimpin PNI dan Sebutan Si Etjes

SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #25: Dua Edisi yang Disita Polisi

SEJARAH SIPATAHOENAN 1924-1942 #26: Sanah Belanda, Sinih Bumiputra

Esai dan Rubrik “Makan Pagi”

Setelah masing-masing berkarier sebagai guru, Ambri dengan Soetisna dipersatukan lagi dalam organisasi yang sama: Paguyuban Pasundan. Oleh karena itu, wajar saja Ambri rajin menulis di Sipatahoenan yang diterbitkan oleh Paguyuban Pasundan Cabang Tasikmalaya. Apalagi saat mulai menulis esai, Ambri sedang bekerja menjadi guru di Tasikmalaya.

Sebagaimana yang tertulis dalam Biografi dan Karya Sastrawan Muhamad Ambri karya Abdurrachman dan kawan-kawan ( “Muhamad Ambri Bujangga nu Wawuh ka Alam Gaib”, Mangle No. 1068, 6-12 November 1986), “Lian ti eta dina awal taun 20-an, sanggeus jadi guru di HIS Tasikmalaya, Ambri getol ngeusian Sipatahunan, surat kabar anu dikaluarkeun ku Paguyuban Pasundan. Memang, Ambri teh kaasup komisaris Paguyuban Pasundan Cabang Sumedang” (Selain itu pada awal tahun 1920-an, setelah menjadi guru di HIS Tasikmalaya, Ambri rajin mengisi Sipatahoenan, surat kabar yang diterbitkan oleh Paguyuban Pasundan. Memang, Ambri termasuk komisaris Paguyuban Pasundan Cabang Sumedang).

Sekarang mari inventarisir esai-esai Ambri di Sipatahoenan. Di antaranya ada “Lelemboetan” (Jiwa, edisi 24 November 1925), “Kasoeroepan” (Kesurupan, 8 Desember 1925), “Sipatahoenan” (9 Februari 1926), “Poesaka Koromod” (Pusaka tercemar, 9 Maret 1926), “Soenda Ajeuna” (Sunda sekarang, 23 Maret 1926), “Pikiran” (27 April 1926), “Anoe Tilem Goegah Deui” (Yang meninggal bangkit lagi, 15 Juni 1926), “Agama” (25 Januari 1927), “Bongbolongan” (nasihat, edisi 28 Juni 1927), “Tridarma” (edisi 19 Juli 1927), “Djapakan” (6 Maret 1929), “Karoehoen Samar” (Nenek moyang samar, 19 Juni 1929), “Titinggal Karoehoen” (peninggalan nenek moyang, 22-24 Juni 1929), dan “Satjarana-satjarana” (masing-masing cara, 17 April 1935).

Bila membaca esai-esai itu, pokok bahasan Ambri berkisar di sekitar pengetahuan mengenai hal-hal yang gaib, mistik, sesuai minatnya terhadap kebatinan. Kata KTS (Moh. Ambri (8-9-1892 – 5-4-1936), Sastrawan anu Gentur Tapa”, Mangle no. 243, XIII, 1970), sejak kecil di Sumedang, Ambri mempelajari kebatinan. Ketika belajar di HIS, dia belajar kepada Muhammad Tohir yang menjadi Lebe Regol, kota Sumedang. Setelah jadi guru dan kembali ke Sumedang, ia belajar tarikat kepada Ajengan Sanusi. Ia lalu belajar mengenai ihwal makhluk halus, yang dilatari istrinya jatuh sakit dan tidak dapat diobati oleh dokter, kecuali dengan kemenyan. Ambri belajar kebatinan kepada Bapa Ceni di daerah Baginda, Sumedang.

Selain kebatinan yang disebut “Aji Kasumedangan”, pusat perhatian Ambri dalam esai-esainya tertuju kepada orang Sunda, kebudayaan dan bahasanya. Dalam tulisan-tulisannya, Ambri banyak membahas wacana kesundaan dengan pendekatan bahasa Sunda. Satu di antaranya tentang keistimewaan bahasa Sunda, dalam “Soenda Ajeuna”. Menurutnya, “perloe oerang njaritakeun heula kaanehan ketjap dina basa Soenda. Loembrahna anoe djadi loeloegoe harti dina ketjap bagian (sada) pandeuri, tapi ari anoe dibedaskeun koe lentong bet anoe tiheula, noe lain loeloegoe tea. Eta djadi sasmita, jen karepna panjeta losna mawa soelaja, nja eta moepoedjoehkeun rarangken, ragana disapirakeun; anoe soenat diperloekeun, noe wadjib dilalaworakeun”.

Artinya, perlu kita bahas dulu keanehan kata dalam bahasa Sunda. Umumnya yang menjadi pokok arti terletak pada bagian akhir, tapi yang dikeraskan dengan lagam bicara justru bagian yang pertama, yang bukan pokok. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa kehendak menyebabkan khianat, yaitu mengagungkan hiasan, sementara raganya diremehkan; lebih mengedepankan yang sunat daripada yang wajib.

Dengan pendekatan demikianlah, kata Ambri “da” pada kata Sunda mengandung arti sebab, tempat, wadah, berdekatan, lowong, ada, dan suara. Sedangkan “sun” bermakna berkumpul, berangkai, rusak, berjarak. Oleh karena itu, katanya, “Eta noe lima perkara oerang hidjikeun, soepaja beres hartikeuneunana. Soenda disundakeun deui, sanadjan enggeus patoeraj moal boeroeng djadi goeloeng, moal towong anoe anggang daratang, nareangan barang langka, kawentar ka mana-mana” (yang lima itu kita satukan supaya beres artinya. Sunda yang disundakan lagi, meski setelah berpisah pasti akan berkumpul, takkan terhenti orang-orang jauh yang berdatangan, mencari barang langka, terkenal ke mana-mana).

Ambri juga mengisi rubrik “Makan Pagi” di Sipatahoenan, hampir sepanjang 1927, terutama sejak Februari hingga September. Menariknya, dalam tulisan-tulisan yang ditulis bersambung itu dibangun dalam bentuk dialog. Dalam tiap edisi ada pokok bahasan yang coba diperbincangkan oleh tokoh yang terlibat dalam percakapannya yang biasanya cukup diberi inisial A dan B saja. Mari kita ikuti awal dari salah satu perbincangan dalam “Makan Pagi”.

“A: Toemaros eta perkawis njarang soepaja oelah hoedjan leres atawa henteu?” (A: Saya mau tanya, apakah upaya merintangi agar tidak hujan tindakan betul atawa salah?) dan dijawab oleh “B: Na, saha noe keur njarang?” (B: Siapa yang sedang merintangi hujan?). Itu dari edisi 15 Februari 1927. Kemudian satu contoh lagi dari edisi 6 September 1927, sebagai berikut: “A: Lamoen lolong, koemaha rek bisana kapendak?” (A: Bila buta, bagaimana caranya dapat diketahui?) dan dijawab “B: Na abdi teh, ieu teh lolong, kaoeningana koe emang?” (B: Kan saya ini buta, bagaimana paman mengetahuinya?).

Dialog-dialog yang disusun Ambri dalam “Makan Pagi” saya pikir mirip dialog-dialog Sokrates yang diabadikan muridnya, Plato. Kemiripannya terletak bukan saja pada bentuknya saja yang sama tetapi juga pada kandungan isi pembicaraannya juga, yang sama-sama berisi pemikiran falsafati sebagai ikhtiar untuk melakukan pencarian terhadap kebenaran. Dialog-dialog dalam “Makan Pagi” juga saya kira menjadi awal bagi ciri khas bagi umumnya karya-karya sastra yang ditulis oleh Ambri. Karya-karyanya yang mengandalkan obrolan bahkan menyebabkannya sebagai perintis aliran realisme dalam khazanah sastra Sunda, sebagaimana yang dimaksudkan Utuy Tatang Sontani dan Popo Iskandar.