PELETAK DASAR KONSERVASI SATWA LIAR DI HINDIA BELANDA #1: Dari Pemburu Menjadi Aktivis Konservasi Satwa Liar

Eduard Julius Kerkhoven dan Adriaan Rudolf Willem Kerkhoven, pemilik perkebunan di Sukabumi. Pendiri Venatoria pada 1896, organisasi konservasi satwa liar Priangan.

Muhammad Firyal Dzikri

Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran (Unpad)

7 Juni 2024

BandungBergerak.id – Jika bermain dan pelesiran ke daerah Gambung, Ciwidey kita akan disuguhkan dengan hamparan perkebunan teh yang luas. Perkebunan itu telah terhampar sangat lama, tepatnya sejak zaman kolonial. Rudolf Eduard Kerkhoven merupakan nama sang pemilik perkebunan di Gambung sejak tahun 1874.

Menurut Ahmad Abdul Mugits Burhanudin dalam Warisan dan Cinta Juragan Teh Gambung (2021), saat ini perkebunan tersebut dikelola oleh Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung. Keberadaan hamparan perkebunan teh yang asri, hasil rintisan R. E. Kerkhoven, barangkali menjadikan kawasan Gambung cukup populer hingga hari ini karena keindahannya. .

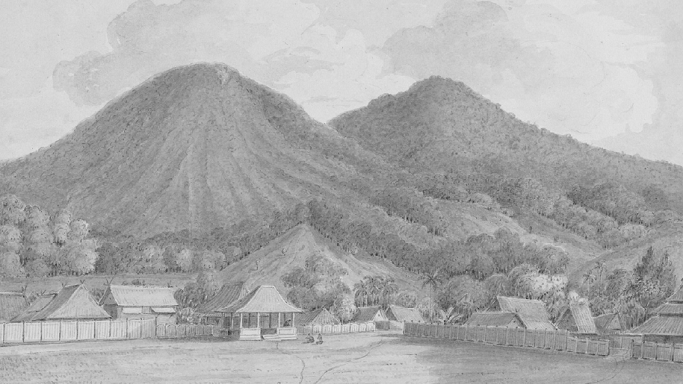

Selain R. E. Kerkhoven, ada juga Kerkhoven lain yang sama-sama membuka perkebunan dan memiliki kontribusi di Hindia Belanda. Adalah Eduard Julius Kerkhoven dan Adriaan Rudolf Willem Kerkhoven, ayah dan anak ini merupakan penguasa perkebunan di kawasan Sukabumi. Meskipun sama-sama pemilik perkebunan, keduanya lebih dikenal sebagai seorang pemburu satwa liar yang piawai, alih-alih pemilik perkebunan.

Meskipun keduanya dikenal sebagai pemburu, mereka berkontribusi sebagai peletak dasar gagasan konservasi satwa liar di Hindia Belanda melalui suatu perkumpulan konservasi satwa yang mereka bentuk.

Baca Juga: Jejak Raja Teh Priangan di Pangalengan

Pabrik Kina Terakhir di Priangan

Membicarakan Andreas De Wilde dan Kolonialisme di Priangan

Iklim Priangan yang Sejuk, Perkebunan Teh pun Terbentuk

Secara geografis, kawasan Priangan memiliki iklim yang sejuk. Pegunungan dan perbukitan yang mengitari Priangan, ditambah lagi dengan tanah aluvial yang dominan, menjadikan kawasan ini cukup subur untuk ditanami tanaman. Pemerintah Hindia Belanda, bahkan sejak masa VOC, yang mengetahui potensi geografis Hindia Belanda berupaya membangun perkebunan teh yang dapat memberikan pundi-pundi keuangan.

Penanaman teh di Jawa sebetulnya sudah lama dilakukan. Wataru Ono dalam Introductory Overview of the History of Global Tea Production (2021) menyebutkan bahwa teh pertama kali diperkenalkan di Jawa oleh seorang naturalis Jerman bernama Andreas Cleyer tahun 1684. Cleyer membawa bibit teh tersebut dari Jepang, namun budidaya teh ketika itu hanya digunakan untuk tanaman hias saja.

Dalam perkembangan berikutnya, riset mengenai teh semakin gencar dilakukan. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis Priangan yang sangat cocok untuk budidaya teh, terlebih lagi setelah Jacobus Isidorus Loudewijk Levian Jacobson –ahli dan pakar penguji teh dari Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM)– melakukan riset mengenai teh dari Tiongkok.

Budidaya teh semakin banyak dilakukan setelah dikeluarkannya Agrarische Wet tahun 1870, sehingga kalangan swasta dapat memiliki tanah di Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan, mengutip penjelasan Her Suganda dalam Kisah Para Preanger Planters (2014), budidaya teh yang sulit membuat pemerintah Hindia Belanda kewalahan dan mengalihkan urusan perkebunan teh kepada pihak swasta.

Pihak swasta yang melihat keuntungan besar dari investasi perkebunan teh, ditambah dengan kondisi geografis Priangan yang subur, membuat mereka yakin untuk membudidayakan teh secara ekstensif di kawasan Priangan. Praktis, perkebunan teh di Priangan meningkat pesat. Kondisi tersebut turut mendorong banyaknya orang-orang Belanda yang datang ke Priangan sebagai pemilik perkebunan.

Julukan preanger planters kemudian melekat kepada pemilik perkebunan teh di Priangan. Para preanger planters, menurut Haryoto Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe (1985), memiliki status sosial yang terhormat. Apa yang dikatakan Kunto memang benar adanya. Pasalnya, preanger planters ini kemudian melahirkan “dinasti” keluarga pengusaha perkebunan teh di Priangan yang menyumbang kontribusi besar, salah satunya keluarga Kerkhoven.

Di Priangan terdapat dua keluarga Kerkhoven, satu tinggal di Bandung dan yang lain di Sukabumi. Keluarga Kerkhoven di Bandung awalnya memiliki perkebunan di kawasan Arjasari. Perkebunan di Arjasari ini dikelola oleh ayah dari R. E. Kerkhoven, yaitu Rudolf Albert Kerkhoven. Sedangkan keluarga Kerkhoven di Sukabumi, menjadi penerus perkebunan milik Guillaume Louis Jacques (Willem) van der Hucht yang berada di Sinagar. Perkebunan tersebut dilanjutkan oleh Eduard Julius Kerkhoven, ayah dari Adriaan Kerkhoven.

Saat Berburu Menjadi Kebiasaan Baru

Kawasan Priangan yang secara geografis memiliki kondisi subur, memungkinkan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Bukan hanya kaya akan tumbuhan yang dapat tumbuh subur, tapi juga dihuni oleh beragam jenis satwa. Maung atau harimau merupakan satwa yang banyak ditemui di Priangan zaman bareto. Dalam bukunya yang berjudul Frontiers of Fear: Tigers and People in The Malay World 1600-1950 (2001), Peter Boomgaard sampai menyebut kawasan Priangan sebagai sarang harimau (tiger nest) akibat banyaknya populasi harimau.

Banyaknya populasi harimau dan berita mengenai penerkaman harimau kepada manusia, mendorong dilakukannya perburuan. Aktivitas berburu sebetulnya merupakan suatu hal yang lumrah di Priangan, bahkan menurut Nina Herlina dalam Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800–1942 (1998) kalangan menak menjadikan aktivitas berburu sebagai sebuah hiburan.

Selain kalangan pribumi, orang-orang Belanda, khususnya kalangan preanger planters, juga turut terlibat dalam aktivitas berburu. Budi Gustaman dalam Kolonialisasi Satwa: Eksploitasi, Kekerasan dan Wacana Kesejahteraan Satwa di Hindia Belanda (2022), menjelaskan alasan keterlibatan tersebut dikarenakan lahan perkebunan para preanger planters yang berdekatan dengan pegunungan. Kondisi tersebut menjadikan interaksi antara manusia dengan satwa liar semakin intens, terlebih lagi jika satwa liar sampai merusak areal perkebunan mereka. Oleh karenanya, aktivitas berburu pun tak dapat dihindarkan. Dalam beberapa kesempatan, orang-orang Belanda sering kali melakukan aktivitas berburu bersama para menak.

Dalam perkembangan berikutnya, aktivitas berburu menjadi kebiasaan baru di kalangan preanger planters. Mereka memaknai aktivitas berburu tak hanya proteksi diri, tapi juga sebagai rekreasi. Kebiasaan dan pemaknaan baru mengenai berburu, menjadikan orang-orang Belanda membanggakan kemampuan berburunya. Hal ini ditunjukan dengan foto atau mengoleksi hewan hasil buruannya. Tujuannya untuk apa? Budi Gustaman (2022) melihat “tren” tersebut sebagai representasi kejantanan.

Preanger planters yang tersohor sebagai pemburu yaitu E. J. Kerkhoven dan sang putra, Adriaan Kerkhoven. Keduanya terkenal sebagai pemburu yang jago. Herr Suganda (2014) bahkan menyebut kalau E. J. Kerkhoven banyak mengoleksi hasil buruan serta memelihara beberapa binatang, seperti mencek (menjangan), peucang (kancil), serta beberapa jenis burung di rumahnya.

Setali tiga uang, hobi sang ayah terwariskan kepada Adriaan Kerkhoven. Adriaan Kerkhoven pun gemar mengoleksi berbagai hasil buruannya, bahkan berfoto dengan hasil buruannya. Menariknya, Haryoto Kunto dalam Semerbak Bunga di Bandung Raya (1986), menyebut Adriaan Kerkhoven sebagai pemburu yang penuh pertimbangan dan tidak membunuh satwa sebatas untuk kesenangan hatinya semata.

Buah yang Jatuh tak Jauh dari Pohonnya

Hella Haase dalam Sang Juragan Teh (2015) menyebut bahwa E. J. Kerkhoven, meskipun terkenal sebagai seorang pemburu piawai, sering kali mengkritik kebiasaan berburu yang terlalu sporadis. Bagi E. J. Kerkhoven hal tersebut tak ubahnya seperti pembantaian yang diorganisasi. Bahkan, E. J. Kerkhoven sempat bercita-cita ingin memiliki tanah yang secara khusus dijadikan sebagai kawasan konservasi. Lokasi yang diinginkannya terletak di kawasan pantai selatan. Alasannya karena kawasan tersebut masih dikelilingi rimbunnya hutan dan pegunungan.

Cita-cita tersebut diwujudkan oleh E. J. Kerkhoven dengan merintis sebuah perkumpulan bernama Venatoria pada 1896. Dalam surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad 18 Juni 1898, disebutkan bahwa tujuan Venatoria sebagai upaya konservasi satwa liar. Dalam upaya mewujudkannya, Venatoria meminta pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan sebidang tanah di kawasan Djampangkoelon (Jampang Kulon), afdeeling Sukabumi sebagai lahan konservasi. Kawasan Djampangkoelon sendiri terletak di kawasan pantai selatan, hal ini selaras dengan cita-cita E. J. Kerkhoven. Meski begitu, pemerintah pada 1895 masih mempertimbangkan permintaan Venatoria dan meminta perkumpulan tersebut agar melengkapi anggaran dasarnya.

Pada akhirnya, dalam surat kabar De Locomotief 16 Juni 1899, Venatoria mendapat legalitas hukum dari pemerintah Hindia Belanda. Praktis, perkumpulan tersebut kini telah menjadi legal dalam menjalankan aktivitasnya.

Ibarat pepatah “buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya”, begitulah gambaran ayah dan anak Kerkhoven ini. Selain sama-sama memiliki hobi berburu dan dikenal piawai, keduanya pun sama-sama memiliki sikap ‘perikesatwaan’. Pasalnya, sang anak, Adriaan Kerkhoven, turut andil dalam merintis Venatoria bersama sang ayah. Bahkan, di tahun 1899 Adriaan Kerkhoven didapuk sebagai ketua Venatoria.

Selama mengemban tugas sebagai ketua Venatoria, Adriaan Kerkhoven turut dibantu oleh seorang administratur perkebunan dari Parakansalak bernama Wilhelm Mundt.

Kiprah Adriaan Kerkhoven dan Venatoria

Prinsip yang dipegang teguh oleh ayah dan anak tersebut, bahwa berburu bukan hanya kesenangan semata, telah terpatri di dalam diri mereka. Hal ini ditunjukan dengan statuta dari Venatoria yang dimuat dalam surat kabar Deli Courant 19 Juli 1899—dengan mengutip dari Java Courant No. 45—yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan zoologi secara umum, konservasi berbagai jenis satwa di Pulau Jawa, konservasi dan mendatangkan satwa dari daerah lain di Hindia Belanda atau luar negeri, serta memberantas pembunuhan terhadap satwa.

Statuta tersebut dengan gamblang menekankan pada upaya konservasi dan pelestarian satwa. Tidak mengherankan apabila Budi Gustaman (2022) menyebut Venatoria, beserta peranan E. J. Kerkhoven dan Adriaan Kerkhoven di dalamnya, sebagai peletak dasar konservasi satwa di Hindia Belanda.

Bahkan nama Venatoria sudah melanglang buana hingga ke Belanda. Hal ini dapat dikonfirmasi dari pemberitaan di Sumatra Courant 16 Februari 1900. Dalam surat kabar tersebut, diberitakan terbitnya sebuah buku berjudul Handboek voor Cultuur- en handelsondernemingen in Nederlandsch-Indië pada 1900 di Amsterdam, Belanda. Pihak penerbit, J. H. de Bussy, dalam pengantar bukunya menyejajarkan Venatoria dengan Lands Plantentuin Buitenzorg sebagai salah satu institusi penting di Hindia Belanda.

Penyebutan nama Venatoria oleh penerbit buku di Belanda dan posisinya yang disejajarkan dengan Plantetntuin Buitenzorg menunjukan besarnya kontribusi yang telah mereka lakukan. Di bawah kepemimpinan Adriaan Kerkhoven, permintaan Venatoria pada 1898 untuk “menggarap” lahan konservasi di Djampangkoelon dikabulkan pemerintah Hindia Belanda. Mengutip laporan De Locomotief 29 Desember 1900, lahan tersebut dipinjamkan selama satu bulan. Izin yang diberikan kepada Venatoria, tidak lepas dari susunan statutanya yang benar-benar concern terhadap isu mengenai satwa.

Dalam perkembangan berikutnya, Adriaan Kerkhoven menjadikan kawasan Cikepuh sebagai kawasan perburuan khusus yang memiliki aturan. Alasan pemilihan Cikepuh sebetulnya memang tak ada penjelasan yang pasti. Namun Budi Gustaman dalam Sisi Lain Kehidupan Preangerplanters, dari Perkebunan hingga Gagasan Konservasi Satwa Liar (2019), menginterpretasikan alasan pemilihan Cikepuh dikarenakan kawasan tersebut dekat “dengan wilayah perkebunan, serta masih banyaknya satwa satwa liar seperti banteng dan rusa di kawasan hutan Cikepuh.”

Banyaknya populasi banteng dan rusa di Cikepuh turut menjadi perhatian Venatoria. Dalam sebuah buku berjudul Indische Reisherinneringen (1908) yang ditulis H. M. van Weede, disebutkan bahwa setelah izin kelola Cikepuh diberikan kepada Venatoria selama 29 tahun, maka Venatoria mulai mengatur mekanisme perburuan sebagai upaya konservasinya. Aturan yang dibuat Venatoria seperti biaya yang harus dibayarkan anggotanya sebesar 125 gulden per tahun.

Dalam buku itu ditemukan penjelasan yang menarik. Ketentuan untuk membayar sebelum berburu serta jatah jumlah satwa yang harus dibunuh, merupakan aturan yang digunakan oleh Venatoria. Terkait harga untuk memburu seekor hewan, terdapat tarif yang berbeda. Untuk harga seekor banteng dikenakan biaya sebesar 25 gulden. Sedangkan seekor rusa hanya membayar sebesar 5 gulden saja. Musim berburu pun tak sembarangan. Ada bulan-bulan tertentu yang khusus dilakukan untuk berburu, yaitu Juni, Juli, Agustus, dan September.

Tujuan dari aturan tersebut yaitu guna menjaga populasi satwa di Cikepuh. Pada akhirnya, melalui aturan itu, hasilnya cukup memuaskan. Masih menurut van Weede (1908), populasi banteng di Cikepuh mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Jika pada 1899 hanya terdapat 150 ekor banteng, jumlah populasi banteng melambung hingga 700 ekor pada 1906. Artinya, dalam waktu sekitar tujuh tahun terdapat peningkatan populasi banteng sebesar ± 366,67%. Angka yang sangat fantastis!

Dalam perjalanannya Venatoria pun sempat mengalami lika-liku, salah satunya ketika dituduh menjadi penyebab menurunnya jumlah banteng di Cikepuh. Lantas, bagaimana hal ini dapat terjadi dan seperti apa Adriaan Kerkhoven menanggapi lika-liku ini?

Dalam seri tulisan berikutnya akan menjawab pertanyaan di atas. Selain itu, uraian terkait citra Cikepuh yang populer dan pernah dikunjungi seorang bangsawan, serta peran lebih jauh Adriaan Kerkhoven bersama Venatoria akan menjadi topik utama di seri tulisan berikutnya.

*Kawan-kawan dapat membaca tulisan lain mengenai sejarah