BACA ZINE: Jomlo Menggugat dan Cinta Tak Bisa Disubsidi

Sudah saatnya jomlo merebut kembali dirinya sendiri, berjuang lagi menegaskan diri pada kemanusiaannya. Bertanggungjawab atas kebebasannya, atas cintanya.

Penulis Taufiq Ramadhan 11 September 2025

BandungBergerak.id – Malam tadi, saya melihat tiga orang Punk di Pom Bensin Babadan. Sepasang (tampaknya kekasih) sedang membawa kotak kardus yang bertuliskan “untuk ongkos pulang”, dan yang satu lagi terlihat asyik mengutak-utik vespa ekstremnya. Kemesraan pasangan Punk yang membawa kotak kardus dapat diabstraksikan seperti kisah Romeo & Juliet, Layla & Majnun, bahkan Rama & Shinta. Namun bagaimana menjelaskan satu Punk lain yang asyik mengutak-atik mesin vespa?

Tentunya seseorang selalu menulis atau berbicara tentang masalah-masalah pribadinya, karena setiap kebebasan senantiasa mempunyai kemungkinan untuk menyelamatkan diri. Artinya setiap manusia bisa saja ditindas hidupnya, tetapi kebebasannya tidak dapat ditindas. Begitu saya melihat tiga orang Punk tadi, dengan gagasan gaya sebagai bentuk penolakan, kebebasan mereka sesekali mengancam ketertiban umum, dan tetap solider dalam kesulitan bersama, dalam kebebasan juga tanggung jawab mereka. Lalu saya membayangkan bahwasanya manusia senantiasa berdiri pada persimpangan jalan antara meneruskan atau mengakhiri kebiasaannya? Akan tetapi, apa pun yang dilakukannya –termasuk mengutak-atik mesin– adalah bebas apabila ia bersedia memikul tanggung jawab untuk apa yang telah dilakukannya itu.

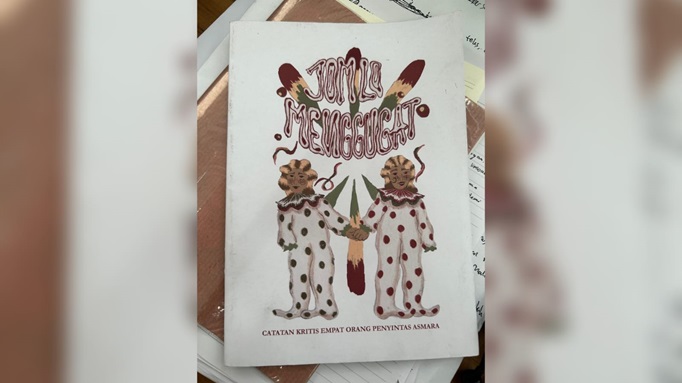

Betapa kesendirian adalah bekal kebebasan seseorang untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain. Serupa hal-hal yang heroik dalam “Jomlo Menggugat: Catatan Kritis Empat Orang Penyintas Asmara” dapat menjadi rujukan kesadaran pembacanya bahwa problematika jomlo bukanlah semata-mata persoalan eksistensial, melainkan banyak berakar pada persoalan struktural khususnya terkait kebijakan negara.

Cara yang ditempuh oleh penulisnya berbeda-beda, Tofan Aditya dalam “Kejomloan Saya Adalah Kesalahan Negara” memberikan kritik pada ketidakmampuan negara mengelola ekonomi dan menjamin kebutuhan masyarakat. Ia dengan tegas menggambarkan bahwa cinta tidak cukup untuk menjadi modal berpasangan, ada persetujuan kedua orang tua yang dipengaruhi kestabilan ekonomi karena kebutuhan sehari-hari yang terus melonjak tinggi dikarenakan (lagi-lagi) kegagalan negara menanggulangi inflasi.

Walaupun determinasi ekonomi tidak terelakkan, mungkinkah kita (jomlo) berharap ada secercah harapan yang bisa diperjuangkan lewat mencipta alternatif dengan cara kita sendiri? Bolehkah sebentar menanggalkan penuh sesak beban struktural dan berjalan dengan narasi eksistensial? Mungkin tidak begitu bersalah jika kita mencoba tawaran untuk sedikit berlagak moralistik, sembari membiarkan kapitalisme mengalami kontradiksinya sendiri.

Yogi Esa Sukma Nugraha melanjutkan lewat “Tofan dan Betapa Pentingnya Keterlibatan Kaum Jomlo dalam Persoalan Aktual” menawarkan pandangan yang lebih optimistis, melihat jomlo sebagai tulang punggung perubahan sosial seperti Minke dalam “Bumi Manusia”. Lebih jauh, ia menyoal masyarakat yang terdampak pandemi, solidaritas warga dan pertikaian ekonomi yang makin kesini makin relevan adanya. Selanjutnya, analisis Yogi menggambarkan betapa jomlo memerlukan strategi/taktik, khususnya dalam merumuskan cinta dan tenaga perkasa, atau membaca politik hari ini, agar segera memaksimalkan potensi kekuatan dan berkontribusi merajut solidaritas antarsesama (tuna asmara).

Baca Juga: Geliat Zine dari Masa ke Masa dan Relevansinya Hari Ini

Zine yang tak Lekang Ditelan Zaman

Menggabungkan Sastra dan Anime ala Jims, Menintrepetasikan Keresahan dalam Zine

Narasi Jomlo

Memang baik melihat jomlo dalam kerangkanya yang optimistik, namun saya kira perlu untuk secara realistis melihat bahwa kondisi beberapa jomlo hari ini adalah karena kehilangan narasi diri, insecurity, kemalasan, brain rot, atau rupa kekalahan lainnya. Selain itu, kemunculan rezim (yang otoritarian) tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi jomlo untuk segera menegaskan dirinya, menegaskan cintanya.

Jika menyoal jomlo sama dengan menyoal cinta, maka sama juga dengan menyoal kebebasan. Mengulangi yang tertulis pada “Menjadi Jomlo Bukan Salahmu!” oleh Nida Nurhamidah bahwa “(cinta seharusnya) tidak membatasi, tetapi membebaskan”. Namun bukankah dalam masyarakat kita kebebasan menjadi sesuatu yang diidentikkan dengan keliaran? Kebebasan telah lama dikonotasikan sebagai sebentuk perilaku yang terlalu bebas, melanggar norma dan nilai masyarakat ‘timur’, bahkan dianggap sebagai bentuk penjajahan budaya.

Demikian yang pernah saya alami, sebagai perantauan di Tanah Jawa, kebebasan saya kerap berbenturan dengan nilai dan norma. Dalam persoalan cinta misalnya, pernah suatu waktu saya membiarkan “mantan” mendorong motornya yang kebocoran ban. Lantas teman-teman yang mengetahuinya menghardik saya karena dianggap tidak memiliki kepedulian, padahal maksud saya adalah mengajarkan kemandirian, juga tanggung jawab. Dalam hal ini cinta adalah medium untuk tumbuh bersama, tidak melulu soal romantisisme.

Begitu juga persoalan bahwa kebebasan mengarah pada individualisme, menggerakkan manusia untuk bersifat individualistis, yang akan enggan untuk solider terhadap penderitaan sesama. Untuk dapat membalikkannya, kita harus melihat bagaimana keniscayaan terhadap globalisasi, bahwa setiap orang telah menjadi individualistis lewat kecenderungan menginterpretasi sesuatu dalam perspektifnya sendiri, maka individualisme bukanlah sekedar paham, melainkan sebuah kenyataan.

Lagi pula setiap dari kita wajib meyakini bahwasanya diri (begitu pun orang lain) mampu memilih, mampu tumbuh, dan dalam proses itulah terjadi pembelajaran, maka tidak bebas memilih sama dengan tidak belajar bertanggungjawab. Sebagaimana kata Tofan “Kami tidak merasa perlu negara (dan pemerintah) ikut campur dalam urusan privat, apalagi yang berkaitan dengan status kami.”. Ataukah memang individu (juga masyarakat) khususnya jomlo telah direpresi dalam arti dipaksa memilih, hingga tak kunjung matang karena tidak mendapat kesempatan belajar? Mungkinkah negara telah gagal mencerdaskan kehidupan bangsanya?

Selanjutnya, membicarakan kebebasan perlu untuk mengaitkannya pada kekuasaan juga penguasaan (untuk tidak mengatakannya penindasan). Dalam bukunya “Seks & Kekuasaan”, Foucault menjelaskan kekuasaan modern melalui sekolah, penjara, rumah sakit, institusi agama, media dan keluarga, membuat kita secara sukarela menginternalisasi norma, mengawasi diri sendiri, menyesuaikan ketertiban pada tubuh. Contohnya yang berkelindan pada tren sebagaimana yang dituliskan Laila Nursaliha “untuk menjadi sempurna dan memilih yang sempurna” dalam “Susahnya jadi Jomlo di Zaman ini”.

Pada titik ini kita dapat melihat bahwasanya masyarakat bukanlah sesuatu yang alami, karena sejarah dan masyarakat mengalami proses pembentukan, maka konsekuensi logis dari konstruksi sosial ini membuat kita sadar bahwa segala yang telah terbentuk dapat dibentuk ulang, alih-alih menerimanya sebagai takdir. Jika sampai saat ini seorang jomlo dengan susah payah berjuang pada nasibnya yang banyak disebabkan oleh kesalahan negara, tuntutan keluarga dan orang di sekitarnya, bahkan mantan pasangannya. Dan dari serangkaian kekalahan tadi, saya menukil apa yang dikatakan Ignas Kleden bahwa “pahlawan bukan pemenang atas nasib dan takdirnya, melainkan seseorang yang selalu kalah tanpa pernah menyerah” dalam bukunya “Sastra Indonesia Dalam Enam Pertanyaan”. Akhirnya pantaslah gelar pahlawan disematkan pada kita yang jomlo.

Maka sudah saatnya, jomlo merebut kembali dirinya sendiri, berjuang lagi menegaskan diri pada kemanusiaannya, ikut mencerdaskan kehidupan bangsanya, menciptakan kemungkinan baru masa depan masyarakatnya, menciptakan kebebasan dan tanggung jawabnya, membangun cintanya. Dan “Percayalah, selama dunia masih semrawut, jomlo-jomlo progresif akan senantiasa dibutuhkan” pada “Setelah Jomlo Tak Ada Lagi” oleh Tri Joko Her Riadi.

Layaknya ketiga orang Punk, sepasang kekasih yang mengumpulkan sumbangan dan seorang jomlo yang mengutak-atik mesin vespa, mereka mampu bertanggungjawab atas kebebasannya, atas cintanya. Karena cinta adalah tenaga perkasa dalam hidup manusia, maka dari itu cinta tak bisa disubsidi, bukan hanya NKRI, cinta juga harga mati.

*Esai ini merupakan pengantar dari penulis untuk acara diskusi buku "Jomlo Menggugat" di Kedai Lahan Subur, Surakarta. Minggu, 31 Agustus 2025.

**Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB