BUKU BANDUNG (30): Bandung di Masa Bergolak

Buku Masa Bergolak melukiskan Bandung dalam periode revolusi yang penuh ketidakpastian. Pembunuhan dan penculikan terjadi di gang-gang kecil maupun di jalan besar.

Penulis Yogi Esa Sukma Nugraha23 Januari 2022

BandungBergerak.id - Dalam hari-hari belakangan ini, publik kesejarahan diwarnai keriuhan. Seorang sejarawan kenamaan memantik perdebatan menarik ihwal konsepsi "periode bersiap" 1945-1947.

"Periode bersiap" itu mengacu pada situasi kacau di Indonesia, terutama Pulau Jawa dan Sumatra sejak proklamasi. Orang-orang yang saat itu dianggap pro-Belanda menjadi sasaran kemarahan kaum Republiken. Yang jadi soal ialah implikasi teoritis “bersiap” ini sendiri. Menurut para ahli, istilah ini mengandung “over-simplikasi” dan memiliki kecenderungan memukul rata (generalisasi) atas beragamnya fakta sejarah.

Atas dasar kekisruhan itulah tulisan ini dibuat. Sekurang-kurangnya sebagai sebuah ajakan untuk kembali membuka bahan-bahan bacaan yang irisannya lekat dengan 'periode bersiap'.

Dalam konteks nonfiksi, buku Bandung Awal Revolusi, yang ditulis John R.W. Smail cukup memiliki otoritas yang besar. Kekuatannya terletak dalam upayanya melukiskan "periode bersiap" di sekitaran Bandung secara objektif. Buku ini berisikan detail-detail faktual yang didasarkan pada pustaka, dokumen, manuskrip, pamflet, koleksi surat kabar langka —Tjahaja, Soeara Merdeka, Perdjuangan Kita— dari 1945-1946, dan dominannya, wawancara langsung.

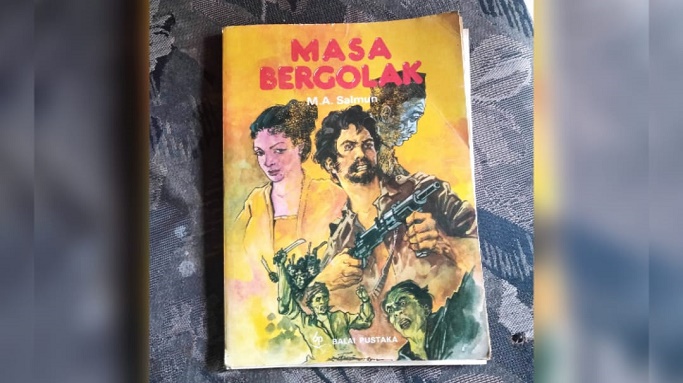

Sementara dalam domain fiksi, salah satunya ada buku Masa Bergolak —yang akan kita ulas sekarang. Buku karya M. A Salmun ini telah memenangkan hadiah hiburan bacaan dewasa sayembara besar PN Balai Pustaka tahun 1966. Ceritanya berlaku di kota Bandung, Bogor, dan Rajamandala, yang —sebagaimana buku Bandung Awal Revolusi 1945-1946— melukiskan suasana perjuangan mempertahankan kemerdekaan di tingkat lokal, sejak November 1945.

Buku ini kiranya dapat memantik imajinasi setelah membaca kembali Bandung Awal Revolusi 1945-1946 . Sekurang-kurangnya karena memiliki kemiripan periodisasi. Dengan demikian —menukil Smail dalam kata pengantar bukunya— dapat pula memberikan gambaran sederhana bahwa tidak mungkin untuk melihat revolusi semata-mata, atau terutama sebagai pertempuran antara orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia. Sebagai gantinya, kita akan melihat sisi domestik sejarah Indonesia dalam periode yang penuh perubahan mendadak dan berpengaruh luas, suatu revolusi sosial sekaligus revolusi nasional.

Masa Bergolak

Kurang lebih sejalan dengan perkembangan umum atmosfer revolusioner sejak pertengahan September 1945, hubungan Indonesia-Belanda di Bandung menjadi semakin tegang. Insiden-insiden mulai banyak terjadi, dan tidak butuh waktu lama sebelum akhirnya terjadi pertempuran di berbagai kawasan.

Memasuki November 1945, ketegangan di Bandung terus meningkat. Pada 8 November 1945, koresponden harian Merdeka melaporkan perilaku arogan orang Belanda, yang menggunakan senapan submesin untuk memaksa orang-orang di pasar menjual makanan kepada mereka. Tiga hari kemudian, seorang koresponden Belanda melaporkan perilaku orang Indonesia yang semakin brutal: menculik orang (khususnya pekerja RAPWI), mengusir orang Eurasia keluar dari rumahnya dan memboikot mereka di toko-toko, serta mengurangi aliran makanan segar ke kota. Pada 21 November, terjadi serangan pertama terhadap prajurit patroli Ghurka. Pada 24 November, Merdeka melaporkan bahwa selama satu minggu terakhir, tembakan-tembakan telah terdengar sepanjang pagi dan malam di seluruh kota. Pada malam hari itu, pertempuran terbuka pecah dan revolusi di Bandung pun mulai memasuki fase yang paling sengit (Smail: 121).

Buku Masa Bergolak ini dimulai dari penggambaran situasi yang demikian. Sejak itu, muncul semangat perubahan yang tiba-tiba berkembang, menjalar, dan tidak kasat mata namun paling jelas nampak pada kelompok pemuda. Pemuda dalam arti, tidak mengacu pada definisi kamus yang punya makna lelaki muda. Akan tetapi, dalam konteks revolusi, memiliki konotasi yang berkaitan dengan militansi. Saat itu pula di beberapa kota di seluruh Indonesia terjadi peristiwa-peristiwa yang begitu memilukan, dan menggemparkan. Di antaranya, ramai penculikan.

Peristiwa-peristiwa penculikan merupakan salah satu isu paling kontroversial sepanjang sejarah revolusi, terkhusus di wilayah Bandung, sebab sebagian detail mengenai apa yang terjadi tidak diketahui atau hanya setengah jelas. Rangkaian penculikan ini mulai banyak terjadi segera setelah peristiwa serangan balik Jepang 10 Oktober 1945 dan terkait kuat dengannya. Ditambah lagi pertentangan antara jalur diplomasi dan perjuangan, yang merupakan bagian dari faktor-faktor pemicu terjadinya penculikan (Smail: 83).

Meskipun mungkin samar, atmosfer saat itu yang digambarkan dalam buku Masa Bergolak nampak dari nukilan berikut ini:

"Seseorang yang oleh salah satu pihak dinyatakan mata-mata musuh atau penghalang perjuangan, mungkin saja diculik oleh pihak yang merasa dirugikan. Tetapi tidak jarang terjadi penculikan dengan alasan mengharap kekayaan untuk penculiknya atau dengan alasan.... dendam pribadi saja. Ini biasanya dilakukan oleh para pengacau. Pada masa bergolak itu sungguh-sungguh setiap orang, setiap keluarga, mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat dalam berkesan di hatinya, selama hidupnya. Demikian juga halnya dengan Mulyadi" (Hlm. 9-10).

Mulyadi adalah tokoh sentral dalam buku Masa Bergolak ini, dia seorang pemuda yang sedang gandrung soal revolusi. Di Bandung, Mulyadi cukup populer karena sikapnya yang ramah tamah dan suka menolong. Di masa Jepang sangat dikagumi sebagai kepala Barisan Pelopor yang cekatan dan berwibawa. Sebagai pemuda kelahiran Cianjur, ia mahir bermain pencak silat dan menjadi pribadi yang taat kepada Tuhannya. Pendidikannya Sekolah Teknik Tinggi. Terakhir bekerja sebagai Pengawas Bangunan dan Pabrik pada Kota Praja Bandung. Kini menjadi sersan Mayor Tentara Keamanan Rakyat.

Mulyadi hari itu baru keluar dari perawatan Palang Merah, setelah berbaring 20 hari lamanya, disebabkan mendapat luka pada pahanya, ketika bertempur di Bandung Utara. Semua mengira dirinya gugur tertembak dalam pertempuran di Gegerkalong (waktu perebutan Villa Isola). Namun alhamdulillah masih dilindungi Tuhan. Dua puluh hari lamanya Mulyadi dirawat di Cipaera. Adiknya, Dedi, kabarnya di sekitar Kiaracondong. Hadi, adiknya yang lain, kemungkinan —menurut dugaannya— dengan pasukan Palang Merah III di Situ Aksan. Sementara Raden Waluya, ayahnya, adalah kepala bagian ekspedisi di kantor pos, yang sekuat tenaga mesti mempertahankan kantornya agar tidak sampai jatuh ke tangan Belanda.

Namun lima malam ke belakang, Gang Ihi (tempat keluarga Mulyadi tinggal) didatangi gerombolan bersenjata. Menurut dugaan sementara, itu kaki tangan NICA, atau gerombolan. Yang pasti, rumah Raden Waluya dimasuki orang-orang yang menodongkan senjata api. Menurut ibunya, tiga orang yang amat kasar perangainya masuk dan mengancam. Dua di antaranya mengikat ayahnya. Kepala gerombolannya gemuk, berkulit legam. Matanya membelalak. Suaranya amat tidak sedap. Seperti suara burung gagak. Begitulah kisah awal Raden Waluya, dituduh mata-mata Jepang; komplotan Kipas Hitam, yang konon diberi mandat peti berisi perhiasan. Sebagai catatan, Kipas Hitam adalah suatu kelompok yang dibentuk Sendenbu (Departemen Propaganda) di bawah pimpinan Hitoshi Shimizu, yang berusaha melakukan perlawanan setelah Jepang kalah perang.

Suasana getir yang menimpa Mulyadi itu tergambar dalam salah satu paragraf berikut:

"Mulyadi ingin segera bertemu ayahnya, langkahnya dipercepat menuju Gang Ihi, di bagian selatan kota. Namun ketika melewati Gang Muncang, sudah tampak olehnya, bahwa banyak rumah yang rusak atau roboh. Makin deket ke Gang Ihi, kerusakan terlihat makin hebat. Rupanya mortir musuh dahsyat mengamuk di kampung yang padat itu. Barangkali disangka menjadi 'sarang' tentara atau lasykar. Sampai di rumah, (rumah model 'sedan'), tampak semua kaca serambi hancur, pintunya terlepas, sedang tembok serambi penuh lubang, besar kecil. Pintu ke bagian tengah pecah terbelah. Rumah kosong. Mulyadi melompati tangga sambil berseru-seru. Tiada suara menyahut. Semua kamar dan juga dapur dimasuki, tiada makhluk hidup yang ia jumpai. Dengan gopoh ia mencoba menemui tetangga, tetapi kanan kiri, ya hampir seluruh kampung kosong. Kepada siapa ia akan bertanya?"

Mulai tiga minggu yang lalu, penduduk kampung yang tinggal di Gang Ijan, Gang Emur, Gang Muncang, Gang Jaksa dan sekitarnya, sampai ke 'kebon soklat' berangsur-angsur mengungsi. Mulyadi gemetar setelah mendengar kabar penculikan ayahnya. Mukanya merah padam karena hatinya amat marah terhadap penculiknya. Marah kepada serdadu-serdadu imperialis, sebab menurut pertimbangan akal budinya, segala kejadian ini berawal dari pengacauan serdadu-serdadu yang ingin menguasai lagi Indonesia.

Pernyataan getir Mulyadi ini diafirmasi Smail dalam Bandung Awal Revolusi 1945-1946, yang menyebut bahwa kehadiran Inggris dan Belanda sebagai sesuatu yang merupakan penyebab langsung dari letupan kekacauan ini, kemudian menganalogikannya serupa Perang Koalisi Pertama yang berawal pada 1792, penyebab langsung kekacauan yang menghasilkan rezim teror di Prancis, dan pengusiran mereka berada paling atas dalam benak para pemuda sama seperti pengusiran Austria dan Prussia dalam benak orang-orang yang menjadi tentara rakyat pada musim panas 1792.

Mulyadi selanjutnya berinisiasi mendirikan 'pasukan penjaga kampung' di antara penduduk yang masih tinggal di Pungkur Kulon, mulai dari Jalan Pangeran Sumedang (kini Jalan Oto Iskandar Dinata), sampai ke 'Verlengde Regentsweg' (sekarang bernama Jalan Raden Dewi Sartika). Di utara mulai dari Jalan Pungkur (kini Jalan Abdul Muis), sampai ke selatan di Jalan Ciateul. Prinsip dan gagasan utamanya amat disetujui penduduk kampung, pelaksanaan dan teknisnya akan dirundingkan belakangan. Dengan suara bulat, terbentuklah penjaga kampung. Sekadar penjaga keamanan terhadap pencuri dan pencoleng saja (Hlm. 28).

Akan tetapi, baru saja rapat pembentukan dibubarkan, tiba-tiba terdengar suara tembak-menembak. Menurut dugaannya, berasal dari kampung Pangarang dan Sasak Gantung, belakang Hotel Savoy Homann. Sebab, di hotel itu sendiri banyak perwira-perwira Inggris tinggal, dan dijaga oleh pasukan-pasukan Gurkha. Rupanya, hotel ini sedang diserbu oleh pasukan rakyat yang ingin mengusir serdadu-serdadu kolonial. Pada masa ini, kalau terdengar teriakan, 'siaaaap!' tentu dalam sekejap mata saja para patriot berkumpul dengan segala senjatanya yang ada. Suatu peristiwa yang terilustrasikan melalui ekspresi berikut ini,

"Alangkah ngerinya pemandangan. Rakyat Pangarang yang kampungnya sedang dilanda Banjir Cikapundung dan sedang menyelamatkan diri dari bahaya air ... ditembaki oleh Gurkha, tanpa perikemanusiaan. Bukan kepalang mendidihnya darah pemuda-pemuda kita melihat bangsanya yang tidak berdosa, tidak bersenjata, ditembaki mentah-mentah seakan-akan mereka itu binatang buruan. Para pemuda Ciguriang dan Keboncau bersedia menghantam balasan dari sebelah barat, sedang Mulyadi dengan para pemuda Pungkur dan kebonkelapa akan menyerbu dari timur. Menyebranglah mereka dari Sasak Gantung, mengambil jalan Lengkong, menuju jalan Dalem Kaum di belakang hotel" (Hlm. 29).

Dalam Bandung Awal Revolusi 1945-1946, direpresentasikan melalui tulisan berikut ini, "Terjadi satu peristiwa dramatis yang semakin memperkuat atmosfer kekerasan. Sungai Cikapundung, yang mengalir lewat pegunungan dan cukup kecil untuk lewat di bawah satu blok di tengah kota dalam sebuah terowongan, mendadak luber menjadi satu-satunya banjir yang terjadi sepanjang sejarahnya. Banjir ini menghancurkan paling tidak 500 rumah dan memakan lebih dari 200 korban jiwa. Aktivitas penyelamatan menjadi agenda darurat bagi kelompok perjuangan, dan Gurkha memperkeruh suasana dengan menembaki mereka yang sedang melakukan penyelamatan —situasi yang umum terjadi dalam kebingungan saat itu (Smail: 123).

Tokoh lainnya, yang menjadi kunci dalam buku ini adalah sahabat Mulyadi, Mintarsih. Umurnya tiga tahun lebih muda dari Mulyadi. Anak Haji Subani, pemilik kebun teh dan kina yang kaya raya di Sukanagara, Cianjur selatan. Seorang gadis yang sederhana hidupnya. Enggan manja. Meski bisa saja disewakan hunian bagus yang setara dengan opsir-opsir Jepang jika melihat latar orang-tuanya. Tapi ia tidak ingin 'menonjol' di antara rakyat kebanyakan. Lebih senang tinggal di Gang Ijan, bersama yang lainnya. Kini ia meninggalkan pekerjaannya sebagai pengacara, menggabungkan diri dengan para pejuang, sebagai "penghubung" antarsektor. Tentu saja ia bergerak dengan segala kelicinan dan taktik, sebab kalau diketahui NICA atau kaki tangannya, pasti ia ditawan atau ditembak mati seketika itu juga.

Anomali di atas ini mendukung pendapat para ahli yang mengatakan bahwa konsep kelas dalam pengertiannya yang biasa kadang menjadi tidak relevan di sini. Barangkali karena absennya kelompok pelopor yang mengusung perspektif kelas pascapembangkangan 1926. Setidaknya karena saat itu memilih bergerak secara illegal. Tapi yang pasti, perbedaan pilihan yang dilakukan kalangan moderat dan radikal yang nantinya menjadi perbedaan generasi (tua-muda) mencuat ke permukaan. Dalam konteks Bandung, misalnya. Nyaris semua generasi muda kelas priyayi yang aktif berpolitik justru mengikut pola pikir pemuda revolusioner. Priyayi muda acap kali sengaja membuang gelar dan menyingkat nama mereka yang panjang. Pertentangan antara kedua kubu, jika ada, lebih disebabkan oleh perbedaan dan persaingan antarstruktur institusional.

Dan belakangan, sahabatnya Mulyadi ini diketahui menggabungkan diri ke Laskar Wanita, yang lebih terkenal dengan singkatan Laswi. Tentu bukan hanya membantu dapur umum yang mendistribusikan makanan untuk diberikan secara cuma-cuma kepada pemuda yang berada di garda depan perjuangan masa awal revolusi. Akan tetapi juga ikut bertempur melawan Imperialis dengan antek-anteknya: NEFIS, RAPWI (yang dibentuk untuk melindungi interniran), dan organisasi apa pun yang dipergunakan sebagai 'dekmantel' atau penipu rakyat (Hlm. 18-19).

Lewat sahabat —yang kemudian bakal menjadi teman hidupnya— inilah nantinya Mulyadi mengetahui bahwa sang ayah dibawa gerombolan dengan menggunakan kendaraan Pontiac hitam bernomor F 1718. Besar kemungkinan ke Bogor.

Baca Juga: BUKU BANDUNG (27): Rekam Jejak Bosscha dari Komunitas Sahabat Bosscha

BUKU BANDUNG (28): Terusir, Kisah Orang-orang Tergusur di Kota Bandung

BUKU BANDUNG (29): Melihat Muramnya Kota Kembang Era 80-an dari Kacamata Martin Van Bruinessen

Pencarian Ayah

Suasana Bogor tidak lebih aman dari Bandung, Jakarta, Surabaya, atau di mana pun. Untuk pihak Indonesia, dan untuk pihak NICA. Semboyan 'siapa yang sial, meninggal' di Bogor berlaku juga. Mungkin satu setrip lebih bahaya Bogor sebagai kota 'Ambtenaar' dan feodal Belanda di masa sebelum perang. Dan kini, dengan mulai pulangnya Belanda-belanda tawanan dan pensiunan 'ambtenaar kolonial' yang maunya berkedudukan lebih tinggi dari 'de inlanders', perjuangan di Bogor lebih berbahaya bagi para republiken. Sebab .... jauh lebih banyak penjilat-penjilat bangsa kita yang mudah dapat diajak pat gulipat berkhianat oleh pihak musuh (Hlm. 43).

Sebaliknya, ada beberapa cerita yang unik. Bahwa Serdadu India —dikenal sebagai unit militer Mahratta dan Punjabi, yang berada di sisi yang salah dalam perang kolonial, turut serta perjuangan rakyat Indonesia. Dalam masa bergolak, tercatat bahwa di Bogor saja beberapa puluh mereka terang-terangan mengikuti perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang menjadi 'leperansir' (dibaca: pemasok) senjata dan mesiu bagi rakyat Indonesia. Di kota-kota lain juga tentu banyak yang demikian. Suatu hal yang diafirmasi Richard McMillan dalam The British Occupation of Indonesia 1945-1946, yang menyatakan bahwa pada awal Maret 1946, tampaknya hampir seluruh tentara India di Medan Juang melakukan desersi (pembelotan).

Pada akhirnya, di beberapa wilayah seperti Cilebut, Bojong Gede, Kalapa Nunggal, dan sekitarnya, rakyat turun dan berada di jalanan. Dengan konsepsi pagar betis, Bogor telah dikepung semua jurusan. Konon —seturut penjelasan dalam bukunya— pagar betis ini sebenarnya istilah Sunda dari zaman dahulu kala kalau mengepung binatang buruan. Para pengepung berlingkar rapat-rapat seakan merupakan kalang yang dipagar dengan betis manusia. Dan ini adalah bagian dari strategi-taktik yang dirancang Mulyadi dalam mengupayakan pembebasan tawanan perang, termasuk di dalamnya ayahnya sendiri, Raden Waluya.

Bandung Lautan Api

Menjelang bab-bab akhir, buku ini juga menceritakan pertempuran perorangan satu lawan dua, dan yang demikian ini acap kali terjadi. Sebagaimana kisah Wirjaya seorang anak Gadobangkong, yang terhunus bayonet dekat rumah sakit Advent dalam perebutan jalan Cihampelas. Beberapa keributan di wilayah lainnya juga disebutkan. Seperti misal pertempuran di Situsaeur. Atau kerusuhan saat melewati Sukajadi via Cipaganti-tonggoh sebelah barat, sebelum ditempati gedung-gedung dan perluasan kota seperti sekarang.

"Pertempuran memperebutkan sebuah kantor atau gedung atau satu titik strategis, adalah hal biasa saja. Belum lagi apa yang disebut bentrokan kecil-kecilan di jalan-jalan. Pendek kata, secara praktis, pembelahan dan pembatasan kota Bandung itu tiada artinya sama sekali. Tanah dapat dibatasi, tetapi hasrat merdeka suatu bangsa, mana ada besi yang kuat untuk membuat blokadenya" (Hlm. 92).

Pernah Mulyadi dengan kawan-kawannya sekian jauhnya menyuruk ke selatan, dari di gedung perbekalan Gurkha, di Jalan Jawa, yang dulunya bekas Sekolah Guru. Cihaurgeulis, hingga Tegallega. Cicadas di bom sehingga rata dengan tanah. Lalu truk-truk yang terpaksa berhenti dekat rintangan (yang dibuat para pejuang dengan bantuan rakyat sekitar) habis semua dihantam dinamit, termasuk di dalamnya pengawal-pengawalnya. Begitulah selanjutnya.

Dan bagian selanjutnya inilah yang dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. "Orang-orang Indonesia yang tinggal di kota Bandung bagian utara mesti ke luar meninggalkan tempatnya, ke kota bagian selatan atau ke mana saja. Batas pembelahan kota, ialah Jalan kereta api yang membujur dari Barat ke Timur. Alasan demikian ini sepintas lalu seperti sungguh berprikemanusiaan. Katanya, untuk menjaga rakyat yang tidak berdosa jangan terbunuh. Tentu saja tidak dikatakannya 'Nederlandse Orderdanen' dan cecunguk yang pro NICA. Lantas ditambah ancaman ekstra, 'kalau tempat kedudukan RAPWI dan tempat tahanan Jepang didekati kurang dari 200 meter, yang mendekati itu akan ditembak mati." (Hlm. 86-87)

Namun buku ini tidak keseluruhannya mengisahkan ihwal darah dan juang. Selain terselip kisah asmara, terdapat pula kisah jenaka seorang asal Leuwidamar, misalnya. Seorang prajurit yang lucu, kerap berkelakar. Kelebihannya ialah pandai menyusup mendekati mangsa diam-diam tanpa diketahui oleh yang akan dihantamnya. Lebih lucu lagi, ia pandai meniru beberapa suara binatang. Menyalaknya anjing. Meringkiknya kuda. Menguaknya kerbau. Mengeongnya kucing. Berkokoknya ayam. Dan meniru bunyi katak. Tetapi yang paling dikagumi adalah main pisaunya. Melempar pisau dari 10-15 meter dan menancap persis pada sasarannya bukanlah pekerjaan mudah. Karena kepandaiannya itu, oleh teman-temannya disebut 'Winnetou', nama seorang ketua suku Apache, dalam buku-buku Karl May.

Cerita lainnya yang dihadirkan cukup menguras emosi, seakan pembaca turut hadir dalam setiap peristiwa yang terjadi. Saya kira cerita seperti ini perlu lebih banyak disebarluaskan, untuk kian membuka mata bahwa banyak sisi lain dari 'periode bersiap'. Sebab, pada titik inilah kelebihan bukunya.

Kelebihan lainnya adalah bahwa pokok bahasannya menjawab persoalan hari ini. Sebab, konsepsi 'bersiap' yang mengandung “over-simplikasi” dan memiliki kecenderungan biner dapat dipatahkan oleh kedalaman perspektif sejarah lokal.

Jika dirasa kurang, silahkan tengok halaman 160-161 buku Bandung Awal Revolusi —yang menukil pernyataan tanggung-jawab juru bicara MDPP (Markas Dewan Persatuan Perjuangan, pimpinannya cenderung mengikuti Tan Malaka) pada 2 Desember 1945, yang menghimbau agar tahanan perang tidak diperlakukan semena-mena dan memperingatkan bahwa "mereka yang bermain hakim sendiri akan diproses lewat pengadilan militer".

Informasi Buku

Judul: Masa Bergolak

Penulis: M. A. Salmun

Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta

Seri BP no. 2356

Cetakan ketiga, 1987

192 hlm; 21 cm.

ISBN 979-407-039-4