RESENSI BUKU: Bukan Pasar Malam, sebuah Cerita Penerimaan dan Perpisahan

Bukan Pasar Malam mungkin buku paling tipis yang ditulis Pramoedya Ananta Toer, sekaligus buku paling personal karena bercerita tentang keluarga dan kampung halaman.

Penulis Virliya Putricantika2 Juli 2023

BandungBergerak.id - Kenapa ngomongin tema perpisahan terasa klise dan mengesalkan? Bisa jadi karena ada kebenaran yang terlalu gamang untuk dibayangkan. Apalagi jika perpisahan ini menyangkut kematian dan kesepian. Ya, hidup bukan pasar malam yang selalu ramai.

Kepergian tidak pernah datang dengan jalan yang mudah. Ada kenangan masa lalu yang tertinggal dan kerap datang. Momen menyenangkan kadang menghampiri, tapi sayangnya hanya sekelebat dan menyakitkan. Belum lagi penyesalan yang pasti datang terlambat. Sementara sisa waktu semakin menipis.

Momen menghadapi kepergian dan perpisahan dengan orang tercinta tercermin jelas dalam buku “Bukan Pasar Malam” yang ditulis Pramoedya Ananta Toer. Buku yang hanya meminta waktu satu malam bagi pembaca untuk menyelesaikannya, berkisah tentang perjalanan seorang pemuda ke kampung halamannya demi bertemu ayahnya, seorang guru penuh bakti yang dirawat karena TBC.

Buku dengan 106 halaman yang menceritakan liku kehidupan ini ditulis Pram dengan gaya penceritaan yang ringan, walupun isinya mengharu biru. Kisah ini mengingatkan saya pada pengalaman personal di tahun 2016. Waktu itu saya dalam perjalanan menggunakan kereta api menghadapi momen pertemuan terakhir dengan bapak. Momen ketika keempat anak bapak bergantian menjaganya di ICU. Saya tidak termasuk dalam hitungan, bapak adalah sebutan untuk kakek saya.

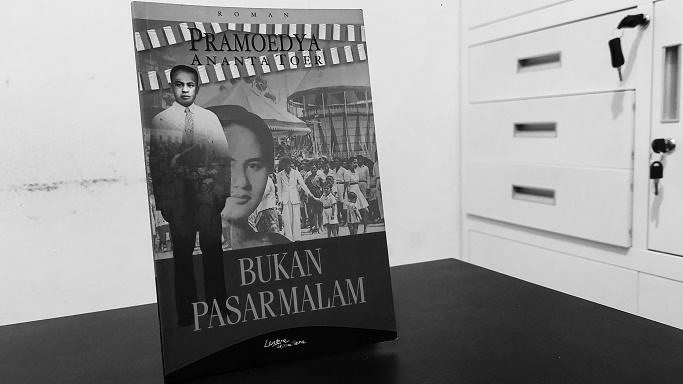

Membaca buku ini di satu sisi membuat saya merasa terharu karena si pemuda (yang tidak lain Pram sendiri karena buku ini bisa dibilang semiotobiografi) bisa menghabiskan hari-hari yang panjang bersama ayahnya. Semua tokoh dalam buku dengan sampul berwarna biru juga kuning ini sama pentingnya. Termasuk, rumah tua di Blora yang menyimpan cerita keluarga revolusioner ini.

Dalam perjalanan itu si pemuda disertai istrinya. Dua puluh lima tahun si pemuda tidak menginjak Blora. Pertemuan terakhir dengan ayahnya menyadarkan dia bahwa hidup tidaklah mudah dijalani oleh “orang-orang kecil”.

Dalam Perjalanan Pulang

“Kalau bisa, pulanglah engkau ke Blora untuk dua atau empat hari. Ayahmu sakit,” tulis paman si pemuda Pram dalam surat tanggal 17 Desember 1949 itu.

Sebelumnya, penulis Tetralogi Pulau Buru ini sudah biasa menerima surat dari kerabat di kampung. Kali ini kabar tersebut berbeda, begitu menyesakkan dada. Surat dari sang paman mendorong Pram ingin segera tiba di Blora.

Pram harus meminjam uang dulu untuk ongkos pulang kampung, sebelum menempuh perjalanan kereta api sambil memikirkan kondisi ayahnya. Berat rasanya membayangkan Pram yang sepanjang perjalanan Jakarta-Blora tersiksa memikirkan ayahnya. Saya teringat perjalanan penuh kecemasan yang saya alami dalam kereta api dari Stasiun Cimindi-Kiaracondong untuk bertemu bapak.

Setelah turun dari kereta, Pram dan istri masih harus naik dokar untuk sampai rumahnya. Mereka disambut adik-adik Pram saat tiba di halaman rumah tua masa kecilnya yang sudah lama ia tinggalkan ke kota.

Mereka duduk di ruang depan. Pram langsung menanyakan kondisi ayahnya kepada adik-adiknya. Keheingan terasa mendesak sesat. Memilih kata yang sesuai untuk menyampaikan kondisi kurang baik memang tidaklah mudah bagi adik-adik Pram. Tapi setidaknya obrolan itu cukup jelas diterima lelaki yang menghabiskan setengah hidupnya di penjara.

Namun cerita kembalinya Pram ke kampung halaman tentu tidak sama seperti cerita anak-anak sekolah dasar yang berkunjung ke rumah nenek. Selain ayahnya sakit, Pram juga mendapati adiknya yang ketiga juga sakit.

“Mengapa engkau begini kurus?”

“Sudah lama aku sakit, Mas”

“Engkau sudah pergi ke dokter?”

“Aku sudah pergi ke dokter, tapi masih tetap begini saja.”

Dialog antara kakak adik ini membuat dada ikut sesak. Tidak ada satu kakak pun yang tega melihat adiknya sakit. Bahkan sakitnya tidak bisa digantikan. Sekali lagi, rasa bersalah sastrawan ini bertambah.

Bertemu Ayah

Pramoedya Ananta Toer, istri, dan kedua adiknya pergi ke rumah sakit menggunakan dokar pada sore hari. Sunyinya rumah sakit dapat dirasakan dari luar bangunan. Mereka berjalan menuju kamar nomor 13 tempat ayah bergelut dengan penyakitnya. Membuka pintu kamar dengan hati-hati, nyatanya bukan rasa cemas yang ia temui yang ia pikirkan sepanjang perjalanan di kereta. Ia lebih merasakan kerinduan bertemu ayah setelah puluhan tahun terpisah jarak dan waktu.

“Kapan engkau datang?”

“Jam dua belas siang tadi, Bapak.”

“Alangkah cepat. Engkau naik pesawat udara?”

“Kereta api, Bapak.”

Membaca halaman ini membuat saya merasa beruntung. Setelah percakapan itu, ayah Pram memejamkan mata sambil mengatur napas beratnya. Namun bapak, kakek saya di ICU, memberikan tatapan hangat di ruangan yang diisi enam pasien saat itu.

Dari sisi ayah Pram, pertemuan itu bukan hanya bertemu anak sulungnya melaikan bertemu dengan menantunya, istri Pram. Meski hanya percakapan singkat, rasa syukur dan bahagia begitu terasa, walaupun adik paling kecilnya segera menangis setelah keluar dari kamar.

Kata Pram dalam bukunya, adiknya yang ketujuh menangis selama tiga jam. Pilu sekali. Sama-sama merasakan kesedihan, ingin mengobati hati yang sedih, tapi hati sendiri pun sama sedihnya.

“Sebenarnya aku tidak bisa melihat bapak dalam keadaan seperti itu. Aku tak bisa. Aku tak sampai hati,” jawab Pram pada pamannya yang menyarankan dia untuk menemani ayahnya di rumah sakit.

Pram menghabiskan hari demi hari di Blora. Ia berniat memperbaiki rumah, menjenguk ayahnya setiap sore, sampai mencari dukun. Kepulangannya ke Jakarta terpaksa harus ditunda, begitu juga pekerjaan-pekerjaannya, karena khawatir dengan kondisi kesehatan sang ayah.

Baca Juga: Membaca Bersama Roman Bukan Pasar Malam di Klab Belajar Merdeka

MEMORABILIA BUKU (12): Merayakan Pramoedya Ananta Toer di Bandung

Mendiskusikan Arok Dedes, Kisah Kudeta Pertama di Tanah Jawa

Pulang

Anakku!

Aku sudah tak tahan tinggal di rumah sakit ini. Dan karena para famili telah kumpul, lebih baik aku bawa pulang saja. Datanglah ke rumah sakit secepat mungkin.

Bapakmu.

Demikian pesan dari ayah yang tertulis di balik kertas kwitansi untuk anak-anaknya. Perjalanan menggunakan mobil palang merah hari itu seakan menjadi hari yang ditunggu ayahnya, meski tidak ada jaminan kondisinya akan membaik jika dibawa ke rumah. Untungnya tidak ada masalah setelah guru yang menjadi nasionalis ini kembali ke rumahnya.

Dua hari sudah keluarga itu tidak kembali ke rumah sakit. Menjaga ayah secara bergantian menjadi jalan yang diambil kakak beradik ini. Setiap detik dijalani dengan baik, hingga Kamis sore, selepas bangun tidur Pram menyiapkan kopi untuk dirinya.

Tapi rasa takut seketika datang saat adik keempat Pram berlari sambil memberitahu bahwa ayahnya sudah tiada. Tangis di antara kakak beradik itu disaput oleh kedatangan tetangga.

Doa dari kerabat dan tetangga memenuhi salah satu ruangan rumah tua keluarga Pram. Pram sesekali mendengar mereka bercakap-cakap, bertukar kenangan dan cerita masa lalu. Bahkan mereka kemudian mempertanyakan hal-hal yang bersifat eksistensialis:

“Mengapa kemudian kita harus bercerai-cerai dalam maut. Seorang. Seorang. Seorang. Dan seorang lagi lahir. Seorang lagi. Seorang lagi. Mengapa orang-orang ini tak ramai-ramai lahir dan ramai-ramai mati? Aku ingin dunia ini seperti pasarmalam.”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut disambut tawa di antara orang-orang yang melayat.

Informasi Buku

Judul: Bukan Pasarmalam

Penulis: Pramoedya Ananta Toer

Penerbit: Lentera Dipantara

Desain Sampul: Ong Hari Wahyu

Cetakan: Keenam, 2007

Halaman: 106 halaman

ISBN: 979-97312-12-6.