BIOGRAFI ACHMAD BASSACH (10): Di Antara Api dan Api, Menulis Eulis Atjih

Achmad Bassach dimusuhi kalangan komunis dan nasionalis. Menulis roman Eulis Atjih yang laku keras seperti pisang goreng. Roman ini ditonilkan dan difilmkan.

Atep Kurnia

Peminat literasi dan budaya Sunda

7 Januari 2022

BandungBergerak.id - Ketika dipecat, kondisi Achmad Bassach digambarkan oleh S (1929) layaknya “berdiri di antara api dan api”. Ia seakan-akan sedang memakan buah simalakama atau dalam ungkapan bahasa Sunda “nete semplek nincak semplak”, begini lain begitu bukan, dan “katurug katutuh” atau sudah jatuh tertimpa tangga pula. Situasainya serba terjepit di antara dua kubu yang memusuhinya.

S mengatakan, “Prijaji Bandoeng goenaken itoe koetika boeat menjobat pada toean terseboet dan kadang-kadang regent sendiri panggil pada ia boeat dengerken antjeman jang terselimoet dalem nasehat”. Dengan kata-kata tersebut mengandung arti, kalangan bangsawan Bandung termasuk Bupati Wiranatakoesoema sendiri yang sempat diserang beberapa kali oleh Achmad Bassach masih “berbaik hati” mendekatinya, menjadikannya sebagai kawan dan berupaya memberi nasihat.

Keadaan itu justru menambah berat beban psikologis yang harus ditanggung oleh Achmad Bassach, apalagi bila mengingat ia belum lagi memiliki pekerjaan selepas dipecat dari jawatan kereta api. S menggambarkannya begini: “Begitoelah maka timboel tjoeriga pada toean Achmad Bassach. Tapi menoeroet pepreksaan kita taon jang soeda waktoe kita koendjoegi di Bandoeng, ia merasa berdiri diantara api dan api. BB tjoerigaken ia, kaoem merah tjoerigaken djoega. Sebagimana djoega ia boekan spion politie!”

Dari keterangan itu kita dapat menyimpulkan bahwa Achmad Bassach memang terjepit. Ia dicurigai baik oleh kalangan kanan maupun kelompok kiri. Keterangan tersebut juga mengisyaratkan kedekatan S, bisa jadi salah seorang redaktur Keng Po, dengan Achmad Bassach. Fakta ini memang ditegaskan S sendiri dalam keterangan selanjutnya.

Katanya, “Belon lama toean Achmad Bassach koendjoengi kantoor Keng Po. Waktoe ia tinggal di Betawi memang ada sobat jang kentel dari kita. Segala perboeatan jang ia lakoeken selaloe minta advies pada kita. Djoega karangan-karangan boeat soerat kabar sebelon dikirimken pada redactie soeka sekali ia batjaken lebi doeloe pada kita”.

Dari keterangan S saya bisa bilang Achmad Bassach ketika menjadi kepala Stasiun Kemayoran antara 1922-1923 kerap berkunjung ke kantor Keng Po dan bergaul akrab dengan redakturnya. Barangkali yang dimaksudkan S adalah sebelum Achmad Bassach mengirimkan tulisan-tulisannya untuk Kijahi Djagoer yang diterbitkan oleh pengurus pusat serikat buruh kereta api (VSTP), yang juga diawaki Achmad Bassach.

Menulis Tjarios Eulis Atjih

Dari data yang saya temukan, Achmad Bassach terakhir memimpin rapat pada Februari 1925, saat adanya pertemuan di Sekolah Sarekat Rakyat Bandung yang dihadiri 600 orang, termasuk 20 orang perempuan. Dalam rapat umum itu, agenda pembahasannya berkisar di sekitar fusi antara Sarekat Rakyat dengan Partij Kommunist Hindia (PKI) (Het Vaderland, HV, 11 Februari 1925).

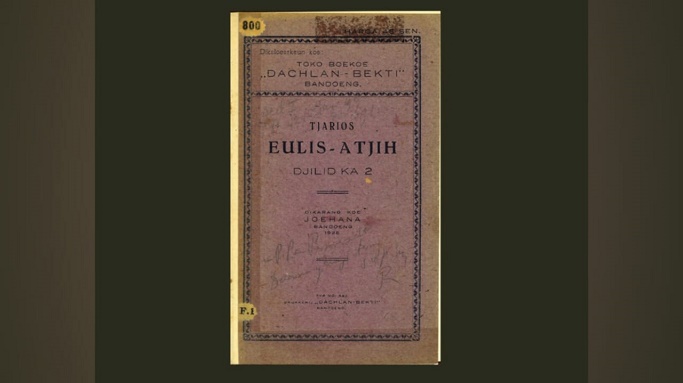

Dua bulan setelah pertemuan itu, Soerapati edisi 24 April 1925 memberitakan roman Sunda pertama karya Joehana: Tjarios Eulis Atjih. Redaksi Soerapati menyatakan terima kasih kepada penerbit Dachlan-Bekti yang telah mengirimi jilid pertama roman itu (“Matoer noehoen ka Drukkeruj Dachlan-Bekti, noe geus mere boekoe Eulis-Atjih karanganana Joehana di Bandoeng”). Dengan catatan, buku tersebut ditulis dalam bahasa Sunda, beraksara Belanda (Latin), dan harganya 30 sen (“Eta boekoe ditoelis koe basa Soenda, aksara Walanda, hargana 30 sen”).

Bila membaca berita tersebut, dapat diperkirakan Achmad Bassach menulis romannya antara Februari-April 1925. Dalam rentang waktu tersebut, ia nampaknya berusaha menimbang-nimbang untuk mengarang roman Sunda dan mulai menggunakan nama pena Joehana, yang diambil dari nama anak pungutnya yang sangat disayanginya.

Setelah Soerapati, Tjarios Eulis Atjih diiklankan Toko Buku M.I. Prawira-Winata dalam Sipatahoenan edisi 4 Mei 1925. Sementara redaksi Sipatahoenan sendiri baru menerima jilid pertama roman karya Joehana itu pada awal Juni 1925. Dalam Sipatahoenan edisi 2 Juni 1925 dikatakan, “Redactie nampa boekoe ti Drukkerij Dahlan Bekti; Tjarios Eulis Atjih noe kasengsrem koe kabeungharan toengtoengna djadi toenggara” (Redaksi telah menerima buku dari Drukkerij Dachlan Bekti; yaitu Tjarios Eulis Atjih yang terpikat oleh kekayaan sehingga berakhir dengan kesedihan).

Jilid kedua Eulis Atjih diterbitkan pada Juli 1925 atau tiga bulan setelah jilid pertamanya. Berita penerbitannya disiarkan Soerapati edisi 29 Juli 1925. Di situ disebutkan “Redactie geus nampa hidji boekoe, noe alamatna tjara boekoe Eulis Atjih, karangan Joehana. Eusina njaritakeun lalampahan Soekria anakna Eulis Atjih tea. Loetjoe, seuri, ngenes ... lamoen oerang matja eta boekoe. Hidji boekoe hargana 45 sen, sarta beunang meuli ka toko boekoe Dachlan Bekti Bandoeng” (Redaksi telah menerima sebuah buku, yang mirip seperti Eulis Atjih, karya Joehana. Isinya menceritakan tentang kisah Soekria anak Eulis Atjih. Bila kita membaca buku tersebut akan ... terasa lucu, mau tertawa, dan menerbitkan iba hati. Satu eksemplar buku seharga 35 sen, dan dapat diperoleh di Toko Buku Dachlan Bekti Bandung).

Redaksi Sipatahoenan baru menerimanya pada awal September 1925. Di dalam edisi 8 September 1925, Sipatahoenan memuatkan tulisan bertajuk “Panalek boekoe: Boekoe Eulis Atjih” (Tinjauan buku: Buku Eulis Atjih). Di situ antara lain disebutkan redaksi telah menerima jilid kedua buku Eulis Atjih, memujinya, sehingga redaksi dapat memperkirakan amanat yang hendak disampaikan pengarangnya, yakni orang kaya harus menyayangi orang miskin (“Noe kadoea ieu boekoe geus katampa deui koe redactie, edas koe aloes, nepi ka Redactie bisa negoeh maksoedna, nja éta noe baleunghar teh koedoe njaah ka noe miskin”).

Dengan temuan fakta-fakta tersebut, saya menduga hingga Juli 1925, Achmad Bassach masih dapat dibilang berhubungan dekat dengan tokoh-tokoh kiri di Bandung, terutama dengan Moh. Sanoesi yang menjadi pemimpin redaksi sekaligus penanggung jawab Soerapati, corong bagi Sarekat Rakyat dan PKI cabang Bandung. Barulah setelah peristiwa penebusan denda atas hukuman yang harus ditanggung istrinya, Siti Atikah, pada 24 Agustus 1925, Achmad Bassach sudah terbilang menjauh dari lingkaran merah.

Dengan temuan fakta-fakta di atas pula saya jadi punya dasar sangat kuat perihal terbitnya Eulis Atjih, yang oleh para peneliti sebelumnya dianggap simpang-siur. Dalam Yuhana, Sastrawan Sunda ( 1979), Tini Kartini dan kawan-kawan mengatakan roman itu terdiri atas tiga jilid, diterbitkan Dachlan Bekti selambat-lambatnya pada 1923 berdasarkan sumber keterangan dari Carios Agan Permas. Roman lain karya Joehana itu dijadikan sandaran bagi titimangsa Eulis Atjih karena sama-sama telah diiklankan pada roman Siti Rajati karya Moeh. Sanoesi yang diterbitkan pada 1923. Namun, Ajip Rosidi (1969) menyatakan Eulis Atjih diterbitkan pada 1925, meski disertai tanda ragu-ragu.

Saya kian yakin setelah mendapatkan salinan Eulis Atjih jilid ke-2 dari Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, atas kebaikan Mikihiro Moriyama (2017). Di situ jelas disebutkan buku tersebut “Dikarang koe Joehana, Bandoeng, 1925” (Dikarang oleh Joehana, Bandung, 1925). Buku tipis setebal 58 halaman itu “Dikaloearkeun koe Toko Boekoe Dachlan-Bekti, Bandoeng” dengan harga jual 45 sen.

Di halaman depannya bahkan saya mendapatkan keterangan menarik. Di situ ada keterangan yang disertakan oleh Joehana bahwa roman yang dikarangnya berdasarkan kejadian nyata. Dalam keterangan bertajuk “Menerkeun noe Kaliroe” (ralat), Joehana menulis, “Koelantaran ieu lalakon teh estoe enjaan kadjadian di Bandoeng, djadi noe kaliroe saeutik oge koedoe dibenerkeun noe saenja-enjana deui” (Sebab kisah ini merupakan kejadian nyata di Bandung, sehingga yang keliru sedikit pun haruslah diralat sebetul-betulnya).

Bagian yang diralat Joehana adalah kekeliruan adegan Nyi Mas Emeh dibawa ke Rumah Sakit Rancabadak, padahal seharusnya Rumah Sakit Cilentah (“Dina Eulis Atjih djilid ka I lebah ‘Nji Mas Emeh dibawa ka roemah Sakit Rantjabadak,’ eta kaliroe. Mistina dibawa ka Roemah Sakit noe pindah ka Rantjabadak ajeuna, njaeta Roemah Sakit Tjilentah”).

Dengan demikian, dalam penulisannya, Achmad Bassach nampak mengikuti model roman-roman berbahasa Melayu yang ditulis oleh peranakan Belanda dan Tionghoa, paling tidak sejak awal abad ke-20, dan biasa membesar-besarkan karyanya dengan menyatakan ditimba dari kejadian yang pernah terjadi sebelumnya.

Baca Juga: BIOGRAFI ACHMAD BASSACH (6): Dua Guguritan dan Sejumlah Esai dalam Padjadjaran

BIOGRAFI ACHMAD BASSACH (7): Rawe-Rawe Rantas, Bangunlah Hai Kaum Buruh

BIOGRAFI ACHMAD BASSACH (8): Bergerak di Bandung

Menjadi Tunil dan Film

Dalam Keng Po (1929), S antara lain menyatakan, “Dari itoe, bagimana Johana di Preangan lakoenja seperti pisang goreng, sampe diplosok-plosok pegoenoengan Eulis Atjih dan Kasoewat koe Doeriat dibatja orang”. Dengan kata lain, Eulis Atjih adalah karya pertama Achmad Bassach yang beroleh kesukesan besar, karena sangat digemari para pembaca. Setelah itu, barulah karya populer lainnya, seperti Kasoeat koe Doeriat dan Rasiah noe Goreng Patoet alias Karnadi Anemer Bangkong.

Mengapa Tjarios Eulis Atjih meledak? Saya pikir, penyebabnya karena roman tersebut dijadikan repertoar tunil dan diekranisasi menjadi film. Bahkan untuk repertoar tunil itu sudah dilakukan pada tahun Eulis Atjih diterbitkan, akhir 1925.

Ini terbukti dari Soerapati edisi 19 Desember 1925. Di situ dijelaskan, “Eulis Atjih noe ditooneelkeun koe Galoeh Pakoean di Bandoeng tea, ti memehna koe AID geus dimoeat, jen: ‘Ieu tooneel teh dipingpin koe Communist Achmad Bassach, sarta beubeunanganana bakal didermakeun ka pamingpin-pamingpin Communist noe teu boga kahiroepan” (Eulis Atjih yang ditunilkan oleh Galuh Pakuan di Bandung, sebelumnya AID De Preanger-bode menyatakan bahwa grup tunil tersebut dipimpin oleh Komunis Achmad Bassach serta pemasukannya akan didermakan bagi para pemimpin komunis yang tidak mempunyai pekerjaan).

Atas tuduhan AID, tentu saja redaksi Soerapati menolaknya. Dengan nada mengejek, Soerapati menyatakan AID mendengar berita tersebut sangat tajam, sehingga saking tajamnya pendengarannya jadi salah dan luput (“AID seukeut teuing dengena, nepi ka koe bawaning seukeutna, dengena djadi salah, saliwang ...”). Saya sendiri menganggap reaksi Soerapati sebagai sebentuk penolakan untuk menghubungkan Achmad Bassach dengan kalangan kiri. Artinya, pada Desember 1925, Achmad Bassach sudah tidak dianggap sebagai bagian dari kalangan merah, sehingga redaksi Soerapati perlu mengklarifikasinya.

Namun, yang menarik tentu saja karena Eulis Atjih diangkat ke layar lebar, menjadi film pada 1927. Pembuat filmnya Java Film Company. Menurut Misbach Yusa Biran (Sejarah Film, 1900-1950: Bikin Film di Jawa, 2009), N.V. Java Film Company merupakan perusahaan pembuat film cerita pertama di Indonesia yang didirikan oleh L. Heuveldrop dari Batavia dan G. Krugers dari Bandung. Laboratoriumnya di Bandung, dipimpin Krugers, dan difungsikan untuk mencuci dan mencetak film. Perusahaan itu telah membuat film dokumenter Inlanders op de Krokodillenjacht dan film cerita Loetoeng Kasaroeng (1926).

Dengan demikian, Eulis Atjih merupakan film cerita kedua karya Java Film Company. Menurut Misbach, “Film Eulis Atjih diputar di Bandung pada Agustus 1927. Menurut penulis Bandoenger, film ini sama saja dengan Loetoeng Kasaroeng, penataannya masih kurang sempurna, meskipun tekniknya tidak kalah dari film luar negeri. Kita dapat memperhatikan iklannya ketika dipertunjukan di Bioskop Orient Surabaya dari 8 sampai 12 September 1927”.

Menurut Misbach, film Eulis Atjih sempat disiarkan di Singapura berkat upaya Heuveldrop, yang juga bertindak sebagai produser bagi film berjudul lengkap “Eulis Atjih (De Schoone van Bandoeng atau De Schoone Vrouw van Bandoeng)” atau “Eulis Atjih (Poetri jang Tjantik Manis dari Bandoeng)”.

Sementara itu, saya mendapatkan keterangan penayangan Eulis Atjih dari koran-koran lama berbahasa Belanda. Menurut Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie (HNDNI) edisi 7 Juli 1927, Eulis Atjih mulai tayang perdana di Cinema Palace, Krekot, pada 14 Juli 1927.

Tanggapan kemudian bermunculan. Misalnya dalam HNDNI (14 Juli 1927), Bataviaasch Nieuwsblad (14 Juli 1927), De Indische Courant (8 September 1927), De Sumatra Post (17 September 1927), dan HV (20 September 1927). Rata-rata tanggapannya sama. Semuanya memberikan tanggapan positif terhadap penayangan film berlatar belakang kehidupan di Tatar Sunda karya Joehana itu.

Demikianlah, dengan roman pertamanya itu, Achmad Bassach, yang menggunakan nama samaran Joehana, memperoleh popularitas. Dengan kata lain, Tjarios Eulis Atjih menjadi semacam pemantik bagi lahirnya roman-roman Sunda Joehana lainnya. Bahkan setelah Eulis Atjih, agaknya Achmad Bassach secara mantap memilih jalur penulisan karya kreatif sebagai pekerjaan sehari-harinya. Bahkan nantinya kita akan sama-sama tahu bahwa dia mendirikan biro penulisan roman, semacam agensi untuk ghostwriting.